不论第二代油画家原来从哪个体系、哪种创作方式进入艺术创作,他们都自觉或不自觉地接受了从五十年代到八十年代苏派写实性绘画的影响。因此,第二代油画家都有较为浓厚的现实主义情结,他们对于意象油画的探索,多半还夹杂着现实的感受性因素,他们更加注重创作方法上的意象性,并从创作观念的“意象”进入语言的“意象”,以此凸现意象语言的地域化特征。

20世纪五十年代初,伴随着中苏友好协约的缔结,俄罗斯巡回展览画派和社会主义现实主义的美学思想、创作观念与方式,成为中国美术界的主流。它既是从另一个角度的全盘苏化,又是在现实主义美学思想下的本土化,但不论从哪个角度,自由放松、纯真浪漫、注重纯粹视觉审美的意象油画开始受到长期遏制。

及至20世纪五十年代中后期,美术界有关中国画民族遗产的论争对民族虚无主义进行了反思和纠偏,这无疑也影响到怎样学习苏派油画的问题,由此,展开了油画民族化的讨论。董希文在《从中国绘画的表现方法谈到油画的中国风》一文中强调:油画民族化应该从中国绘画的创作方法上去研究,而不是从“枝节的形式上去套”,“那样会把我们的民族形式凝固成为一种死的程式,会使我们所谓中国风的油画走到以油画工具模仿中国画的格式的形式主义路上去”。(10)吴作人在《对油画的几点刍见》中也认为:“个人的风格和民族的风格都是在高度水平的基础上发挥的”。(11)相较于那些急于求成的画家,吴作人所代表的是水到渠成的一种认识。对于油画民族化的讨论并未因反右扩大化和大跃进而中断,和大跃进、浮夸风相反,对于油画民族化的认识却是更为深入。倪贻德在《对油画、雕塑民族化的几点意见》一文中开宗明义:“民族化不仅是表面的形式上的问题,更重要的应该从内在的本质的方面去探索。这个内在的本质是什么呢?这就是从中国画创作的根本态度上去深入理解,把中国画主观与客观融合为一的创作态度和对自然的深刻感受与个人更高理想有机结合的创作方法应用到油画民族化的探索中。而对于中国画表现方法与表现形式的适当吸收,必须以不是削弱油画的艺术特征为前提。”(12)

油画民族化的提出,显然是对“全盘苏化”的反拨,它的实践对象更多指涉的是苏派油画。这其中,不仅曾夹杂着深刻的意识形态的要求,而且在认识和实践上易产生狭隘与肤浅的诠释,它特别容易走进的一个误区,就是在当时国门封闭、第二代油画家未能实地考察和研习欧洲油画原作的情况下,在没有掌握油画本体语言之前,即用所谓外在的简单的民族艺术语言形式去消解或替代油画本体语言的特性。这和第一代油画家在贯通中西的前提下追求油画的本土化存在很大的区别。对于第一代油画家而言,意象油画所强调的油画本土意识是:把异质文化的语言整合为透现中国文化情境和民族审美心理的语言。它注重的是民族文化和审美心理对于油画本体语言的投射与渗透。在20世纪五六十年代,油画民族化虽然有实践上的肤浅和文化心态上的独尊与霸悍之嫌,但标识了中西文化在新的历史条件下由冲突走向整合的一种自觉意识,它从另一个角度揭示了民族文化与审美心理对异质话语形式由外向内透现转化的主观愿望与客观要求。特别是董希文对于从中国绘画的创作方法上去研究油画民族化的强调和倪贻德对于“从中国画创作的根本态度上去深入理解,把中国画主观与客观融合为一的创作态度和对自然的深刻感受与个人更高理想有机结合的创作方法应用到油画民族化的探索中”的认识,都显示出他们对于构建中国意象油画的理论思考,他们力图克服五六十年代油画民族化的肤浅实践而把中国文化的“意象”精神注入本土化的探索。

油画民族化的讨论促使一些苏派现实主义油画家开始了对油画本土化的关注,他们尝试着在写实性油画创作中部分地使用意象语言。如董希文(1914-1973年)的《哈萨克牧羊女》(1948年布面·油彩)在吸收敦煌壁画造型语言的同时对画面意象形色的处理,罗工柳(1916年-)的《毛泽东同志在井冈山上》(1959年布面·油彩)在背景里对于意写用笔的吸收以及他晚年书法性用笔所形成的泼辣峭拔的画风等等,都体现了苏派现实主义油画的某些意象性。受时代的影响,第二代油画家都有较为浓厚的现实主义情结,因此他们往往是从创作观念的“意象”进入语言的“意象”,以此凸现意象语言的地域化特征。

20世纪五十年代从法国回归的吴冠中(1919年-),是在不合苏式现实主义的思想氛围中回归中国文化精神的。他东寻西找,通过艰辛的山川风光写生,探索本土化的意象油画之路。一方面,他追求着特定地域具体形象的生动性,另一方面又要求自己不局限于一时、一地、一个视角的实写。因此,他的户外写生往往要搬动画架搜寻意象:“对景写生中我有取、舍、提炼、概括等的自由和必要,但我仍感到不足以表达自己所追求的意境,终于我开始搬动画架边写生边组织画面,根据事先的构思构图,一幅画往往是由两个以上不同角度和地点写生完成的。这样的工作,为的是在追求意境的同时,把握具体形象的生动性,这,我曾比之为‘边选矿,边炼钢’。”(13)吴冠中搬动画架完成创作的过程,生动形象地演示了创作方法的意象性——一个是“他追求意境”,不是“实写”;另一个是“为这种意境而自由取舍、提炼、概括”,并且为了这种“自由”不惜“搬动画架”。吴冠中的这种意象性创作方法,既是他从具象超越到抽象,从错觉返回现实的关键,又是他开启“风筝不断线”意象的一把钥匙。正是这把钥匙,打开了意象油画地域性语言特征的宝库。

吴冠中的作品疏离了意象油画中以意抒写的一般性特征,这不是说他的作品中没有线条的使用,而是即使是线条,吴冠中也往往用宽大的刷笔横向“排笔”。他一直排斥轮廓勾线的造型方式,而是力图打破物象固有形体的边界和细节,用宽笔“平面化”地捕捉“错觉”所形成的各种富有意味的抽象关系。就油画的色彩语言来说,吴冠中的意象性是做色彩的减法,他不是寻找江南春雨潇潇的色彩微差,而是将微差整合为黑、白、灰三种色阶,由此而形成油画与中国画在色彩上的异质同构关系。正因如此,他常常能够“用墨彩移植油彩”或“用油彩移植墨彩”。吴冠中曾说:“曾有画油画的人说,江南不宜画油画。大概就是因为江南阴雨多,或者他那油画技法只宜对付洋式的对象。数十年来,我感到在生活中每次表现不同对象时,永远需要寻找相适应的技法,西方现成的和我国传统的技法都很合用。浓而滞的油画里有时要吸收水份,娇艳的色彩往往须渗进墨韵……”(14)吴冠中偏爱色彩的减法,并不是简单地移植中国画的黑白关系,而是在反复不断的对景写生中,逐渐体悟到的对江南物象色彩关系的一种理性认识。正是这种在感性经验下积淀的认知,使他减化了意象江南的色彩微差。显然,吴冠中在以单纯的色块构建他江南风景的空间感时,也把中国画的审美方式和笔墨意蕴带入油画,从而赋予他的意象油画语言以很强的江南地域特征和人文特征。

“错觉”是吴冠中创作的关键。“我几次在这一地区写生,用线勾勒,用油彩涂抹,在写生中感到‘错觉’,她是感性之母。因当我严格、准确地画下对象,便失去屋宇参差、错综复杂之人家密集感。于是须紧张地捕获黑、白块面之跳跃,大块小块之对照呼应,红、绿色彩之分布,点、线之镶嵌……否则,等同于相机拍摄,录下数间破屋,尽失江南人家之气氛。”(15)吴冠中用“错觉”来形容他怎样摆脱现实物象的干扰,这个“错觉”无疑就是一种“意象”,要有“意”才能疏离现实物象。吴冠中的意象和第一代油画家的最大区别在于,他的“意象”不是完全的主观“臆造”;吴冠中个案的典型性,就在于他的创作过程演示了“意象”不能完全脱离感性的重要性。用他的话说,错觉是“感性之母”。这是吴冠中一方面要从现实物象“放飞风筝”,以意为象,另一方面又要“不断线”——不断现实之象的重要原因。

用“错觉”来阐释“意象”,应该说是时代给予第二代油画家的时代烙印。不论第二代油画家原来从哪个体系、哪种创作方式进入艺术创作,他们都自觉或不自觉地接受了从20世纪五十年代到八十年代写实性绘画的影响。因此,这种意象多半还夹杂着现实的感受性因素,从而赋予意象油画的探索以较强的地域色彩。

与吴冠中寻找抽象意味的江南风景不同,苏天赐(1922年一)是在感性现实的基础上探索水韵江南的意象色调。同样是作为林风眠的学生,苏天赐早在四十年代末就以《黑衣少女》(1949年布面·油彩)而一举成名。这幅作品所继承的乃师意象之风,不在严谨精微的肖像刻画,而在于整体上捕捉少女那种宁静娴雅的神情。简练的形象、单纯的色彩和意写的笔法,都颇有第一代油画家的意象风范。现实主义的思想让他回到写生,但不变的依然是他意象性的创作方式。七十年代后期,他从中国画的构图、笔法和意境等角度切入意象江南的风景探索。如果说吴冠中的意象江南,是黑、白、灰和点、线、面的构成关系,那么苏天赐的则是意象色调加意写笔触。他敢于夸张色彩的浓度,并由此构成整个画面的调子,这些色调虽以现实的感性为基础,但更多糅入了他对于某时某地的综合感受,由此使这些色调具有温馨、恬淡、平和、亲切的记忆性和情感性。他的作品虽然很具象,但时时散逸出飘渺的非现实时空;色调单纯,却不单一;许多色彩的微差耐得起咀嚼和品味,具有色彩的地域特征和诗化特征。画面的景物均经过心灵的筛选与整合,概括而理想化。如果没有意写笔触,他的那些意象色调绝没有现在的光彩。他特别讲究用笔的力度、方向和节奏,他把自己的激情、丰神和意趣全部灌注到那些富有弹性的笔触之中,是笔意、笔性和笔韵赋予了他简洁的构图与单纯的色调以饱满的张力。

相对于吴冠中、苏天赐意象的现实感,朱膺(1919年- )的意象较为朦胧。他是在把现实的感性完全沉淀之后,以纯朴而浓烈的色彩倾吐而出,似山非山,似水非水,似云非云,像酒之于高梁,液体的酒已消蚀了高梁的物影,只留下谷物的菁华和醇香。不过,朱膺的画还不是彻底的抽象,他像乃师吴大羽一样,让画面沉醉的朦胧之“意”总留存着些许实象的踪影,由此而让人寻踪玩味日常的视觉体验。他是非常强调以“意”作画的,这个“意”既是中国画的“气韵”,也是民间美术的“神韵”。因此,他的意象是捕捉和凝固那些现实感性的气和神,让实在的东西感到虚幻、飘渺和神秘。尽管他画面的色彩很饱和,却非常柔润,线和笔触在他的作品里并不具有独立的意义。他主要靠“色面”言说,偏爱靛蓝与橙红的对比,色面与色面的转换跳跃从不尖锐和张扬,追求的是意象和谐与朦胧的永恒性。

在苏式写实性绘画占绝对比例的第二代油画家中,民族审美心理与审美结构对他们艺术创作的浸润无时无刻不在发生着作用,有些个案具有很强的意象油画特征。曾创作过《转移》(1957年布面·油彩)这幅20世纪六十年代现实主义主题性巨作的王流秋(1919年-),因“文革”身陷囹圄而开始小幅油画的创作。在被监禁的岁月,他用最为简朴的绘画工具却表达出意象丰满的作品。绘画材料的简朴、铁窗生活的限制,都成了他发挥想象、调动意象和突破羁绊的动力,这深刻地影响了他以后创作观念的转变。虽然他作品的完成依然离不开写生,离不开现实感受的丰富性,但这种感性无疑也是意象激发的开始。九十年代的王流秋作品,不再追求造型的严谨性与坚实性,而是把写实的素描关系转换为形和色的构成关系,把扣得很紧的造型放松为意写的线和主观的色。应该说,从“紧”到“松”,是他意象油画的转捩点。“松”是精神的自由,形色的意兴,笔触的恣肆,只有“松”才能把主观之“意”加进去,成为意念之“象”。王流秋的作品不是在画面整体形色上进行意象性的改造与发挥,而是在看似朴实的具象之后对于形与色、线与面的主观营构。他的色彩特别饱满,每一笔都能深入到物象的深处,笔触稚拙生辣;每一笔都显得深沉厚实,似乎蕴藏着他波折困骞的人生。和王流秋一样,汪诚一(1930年-)这个“马训班”的学员曾在20世纪六十年代以《信》这幅现实主义的主题性作品而享誉画坛,八十年代之后他逐步尝试意象油画的创作方式。他不再严扣谨绘地描述客观对象,而是注重色彩的纯化与简括,以意写的笔触将激情和灵性凸现出来,以彰显“形”与“色”的主观性和随意性。

如果说王流秋、汪诚一是以“松”的方式表达主观的感觉意象,那么陈天龙、徐君萱和金冶则以色彩的意象简化来呈现他们对于油画民族性的追求。陈天龙、徐君萱作为20世纪六十年代初期“博巴训练班”的学员,他们从一开始就比较注重对民族性绘画语言的吸收,尽管他们的创作道路依然没有脱离苏派现实主义体系,但这种差别无疑使他们更容易转向意象油画的探索。

八十年代开始,徐君萱(1934年-)就试图用轮廓线及中国画复笔勾勒的方式呈现他对于中国画语言的借用与移植,此后,他不断增加油画语言的质感,寻求油画的感性和墨彩的理性相互切入的程度与方式。就整体而言,他更注重对江南意象形色的理性概括与呈现。陈天龙(1935年-)是从油画的光色语言切入水墨意味的理性表达的。一方面他坚持从写生的感性中激发色彩的特定性与丰富性,另一方面则将油彩稀释,在色彩的意象简化中探求油彩的水性意蕴,将泼、写、滴、流的意写与浓、厚、深、重的光色融为一体。他晚期的作品尤重整体性意象的表达,那些深沉而神秘的意象已远离现实的视觉体验,粗犷的笔触、浓重的墨色,使他的画面充满精神的玄思。而作为美术史学者的金冶(1913年-),则追求色彩意象的单纯与朴厚。他一直在现实的时空里删减细节,在简化造型的过程中纯化色彩。一方面物象的造型只剩下色块的边缘,另一方面则是在纯化的色彩中加强饱和度和对比度。他用色极为纯净,绚丽却不妖艳,浪漫而非虚妄,单纯之中充实着浑厚和质朴。

从苏派现实主义转向中国意象,是第二代油画家的普遍现象。这种意识的“转向”即使不是完全的“转换”,也是具有“意象性”或“意象化”的。就我们所熟知的苏派现实主义体系代表人物如张钦若(1929年-)、罗尔纯(1930年-)、詹建俊(1931年-)、闻立鹏(1931年-)、赵友萍(1932年-)、妥木斯(1932年-)、朱乃正(1935年-)、杨松林(1936年-)等,他们在八十年代后的创作观念和语言探索上都表现出很强的意象性。如詹建俊的《高原的歌》(1979年布面·油彩)、《飞雪》(1981年布本·油彩)和《升腾的云》(1994年布面·油彩),朱乃正的小幅油画与《雨雪云松》(1998年布面·油彩)等风景作品,以及赵友萍上世纪九十年代避开写生、大笔挥洒而疏离条件色风景,所体现的是意象性的构思、意象性的画境和意象性的形色。就具象写实油画本身而言,并不排斥局部的意象方式,比如张华清(1932年-)、徐明华(1932年-)、谌北新(1932年-)等在九十年代对于油画本体语言的光色追求,使他们并没有局限苏派和印象派对于他们的影响,更多地表现出他们对中国书画笔墨意趣的理解。他们大多呈现出大笔挥扫、刮刀堆塑的意笔特征,时而背景薄透、主体堆塑,时而主体随意勾点、背景厚堆重塑,不同的物体不同的笔法,不同的空间不同的笔触。如果说他们作品的光色反映了画家对于色彩关系、色彩环境和色彩空间敏锐的分析能力与深厚学养,它是理性的,那么笔触刀痕则直呈了他们捕获光色的、充满激情的过程,是用笔用刀的个性升华了光色乃至整个作品的艺术个性,它是感性的、直觉的、意象的,是画家生命的自我观照和对象化。

苏派现实主义的中国意象转换,大约都发生在新时期。这一方面表明以思想解放为标志的新时期所唤醒的整个民族的复兴精神,对于人性解放和个性张扬产生的巨大张力,另一方面也展示出民族文化心理和审美结构对于外来文化的修正和同化。因为,在突破现实主义单一的创作模式后,那些油画创作上的人性解放与个性张扬,都不约而同地走向“意象”或“意象化”。对于第二代油画家而言,他们不可能追逐现代主义倾泄国门所形成的’85新潮美术运动。不过,他们也借此冲出禁锢,开始了真正意义上的油画本土化。

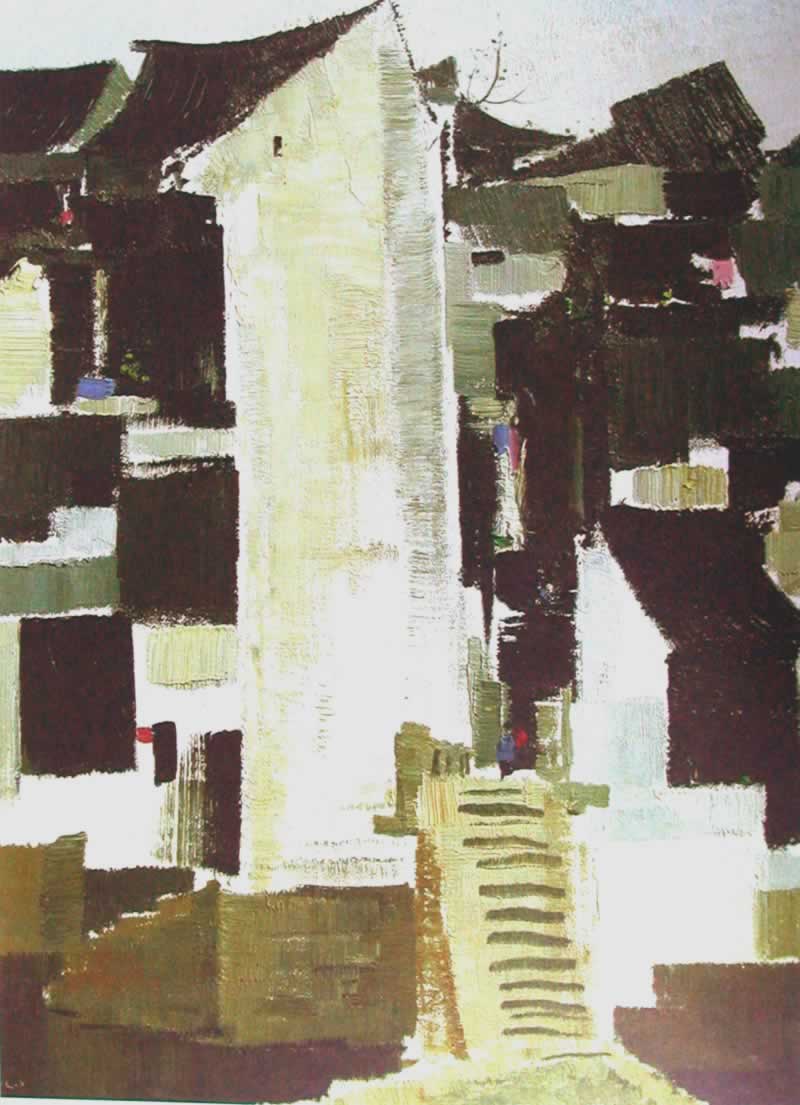

吴冠中

江南人家

61×46cm

木板油彩

1980

吴冠中

崂山松石

80×100cm

布面油彩

1998

苏天赐

霜叶如舟

76×76cm

布面油彩

1994

妥木斯

拉水车

40×60cm

布面油彩

1980

沙耆

马

73.5×103cm

布面油彩

1994

罗尔纯

橄榄坝的雨季

80×85cm

布面油彩

1979

胡善余

四川风景

33.5×37.5cm

布面油彩

1941

詹建俊

高原的歌

172×198cm

布面油彩

1979

赵友萍

云横五岭

150×180cm

布面油彩

1996

詹建俊

飞雪

100×73cm

布面油彩

1981

闻立鹏

春雷一号

25×37cm

布面油彩

1996

朱乃正

雨雪云松

200×200cm

布面油彩

1998

沈行工

蓝色的江南风景

152×168cm

布面油彩

2003

|