本文为2019年6月18日,在中国书法家协会“2019中国书协新闻宣传工作首期培训班”上所做《中国书画的生态与媒体人的责任》讲座的录音整理稿——《论当代中国书画的生态变化》,此为第三部分。请点击阅读:

第一部分:

陈履生:中国书画从私享到共享

第二部分:

陈履生:中国书画私享中的文人讲究

他或许是画家,或许是书法家

古代文人的雅集大概就是这个样子

宋徽宗 文会图

放眼于中国文化史中,历史上的很多文人除了吟诗作画之外,常常泛舟于湖上,或策杖于山间。他们在湖上、在山间干什么呢?可能是喝酒、品茗;可能是探求古迹、寻访友人;或者是吟咏抒怀,或者是欣赏书画等等,因此,他们把眼前所见的和艺术相关的内容与自然天地融为一体。古代文人的欣赏空间正是基于这样一种独特的空间关系,而展现出了中国书画生态系统中的独特性——不仅是与书画本体,还与其它艺术门类,甚至和山川自然结合起来。中国书画生态系统除了本身所具有一般性的问题之外,还包括欣赏的空间,还包括它相关联的内容。这些相关联的内容如同我们看的泛舟湖上这样一种特殊的场景一样。在这样一种场景中,舟上的文人相对而坐,不管是对弈,还是作书写画,或者是题跋等其他,都是中国文人与文化和艺术相关联的内容。而与此相关的《雅集图》的画面中所表达的意境,并不完全是为了表达文人自己的活动,而是要把这样一种活动中的相关联的内容传达给后人。作为一种特殊的记录,正好像王羲之记述永和九年的那场雅集一样,表达的是文人心中和艺术、和文人艺术方式相关联的独特内容。

范宽 溪山行旅图

李成 读碑窠石图

古画中经常看到的文人在山中

范宽的《溪山行旅图》同样是文人面对的溪山,他可能会感叹所面对的一切,因为他的行旅对他的学问很重要,而作为一种生活方式,对他的生活质量也有紧密的关联。李成的《读碑窠石图》所反映的也是文人在野外寻访碑刻的场景,这就是文人的生活,这就是文人的兴趣或者是文人的爱好。这种关系实际上构成了中国古代文人系统中一个很重要的内容——读书、读万卷书:行路,行万里路——这种读书和行旅之间的结合,增长了见识,添加了生活的情趣。通过读书能知书达礼,通古达今;另一方面,行路是一种观想,是一种交游,也是一种广见识的重要的方式方法。

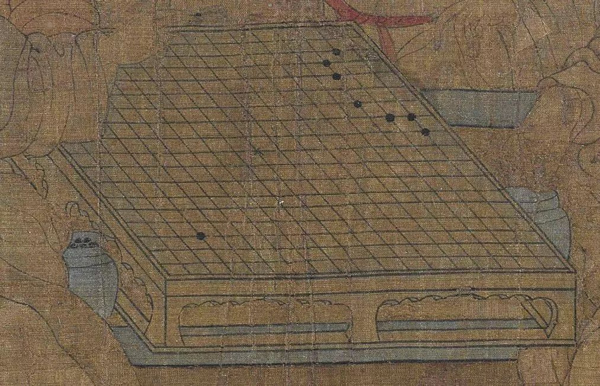

五代 周文矩 重屏会棋图局部

在文人的生活中,还有和琴棋书画相关联的内容。虽然历史上有很多有成就的书画家,但是,他们并不是专业的书画家,包括王羲之在内。我们也可以看到有很多宋代的文人占据着中国书画史中的重要篇章,可是,客观来说,他们也不是职业的书画家。因此,琴棋书画对于文人来说,作为一种业余爱好,他们能终其一生来把玩这种艺术,把玩这种艺术人生中的一些独特性的内容——怡情养性——一种非功利性的文人生活。因此,他们也以这样一种方式去交游,到溪山访友,不惜远足在那个交通十分不便的年代。知道某人诗做的好,某人字写的好,某人画画的好,驾一叶小舟,或者骑个小毛驴,或者自己徒步走在山间,去访问自己所敬仰的文人。

另外,还有酬酢。酬酢的一个重要的内容就是观赏、题跋。由于传统的中国书画处在一种私享的空间中,因此,不可能人人都能够看到古人或当代名家的作品。所以,在寻访的过程中,还包括寻访一些古人的书画遗迹。如果家住在太仓,听说京口(镇江)有某个藏家收藏了书画,可能会专门去京口拜访。这种交友、酬酢既是一种学习方式,又是一种交友方式,维系了从魏晋以来,特别是唐以后文人艺术的发展。这就有了在中国古代绘画中的这种司空见惯的文人行旅,由此可以了解到中国古代文人的种种表现方式对于文化积累之间的贡献。这样一种方式在千年文化传承中的继承与发展,对于当下的意义,实际上关系到生态的问题。而当这些当时的现实图景成为今天的历史的时候,我们仍然可以看出这一部分内容对于我们的意义。它们在中国文化中是中国书画艺术的独特性的内容,更重要的还有与传统文化之间的关系问题。

明·沈周《桃花书屋图轴》,中国国家博物馆藏

中国传统文化博大精深,牵扯到问题的很多方面,中药、哲学、工艺等等,有很多的关联性。在社会向前发展的过程中,今天非常容易忽略这种关联性。在这种多样的关联性中,最为紧密的就是石窟和寺观的壁画,我们有敦煌、云岗、大同等著名的石窟寺,也有像山西运城永乐宫以及其他地区的一些道观壁画。元代的永和宫壁画留给我们的遗产,是我们今天所能见到的能够反映中国艺术杰出创造的代表,虽然它们不在一般所论的以卷轴为中心的书画之中,但是,从敦煌壁画开始,其绘画的技法,包括敦煌遗书中的书法,都为中国书画提供了最为直接的重要资料。因此,地上不可移动文物所反映的传统艺术的形式,以及审美的时尚,加上民间艺术,构成了整个寺观壁画艺术中最核心的内容。这种寺观壁画的艺术作为一种宗教的内容或者宗教的艺术,它的欣赏是通过观想、默念而起到所期望的意义。因此,它的群众基础是无数的信众到这里来参拜、祈祷、供奉,表现出他们与所供奉对象之间的信仰关系,以及所求的很多相关联的内容。在这样一种关联的内容中,中国书画与中国传统文化中很多内容的特别关联,正是基于中国书画发展过程中从汉唐以后文人画逐渐兴起所导引的以水墨为上的一种新的方式和潮流,而忽视了整个汉唐艺术的深沉博大,以及多样性的表现方法这样一种过往的传统。历史就是如此。

因此,我们看到艺术的发展实际上正表现在生态系统中随着时代的变化而变化。整个生态系统所发生的变化,不管它气候如何变化,整个生态系统或者动物链存在于生态系统之中都有可能维系着这样一个生态系统的发展。但是,变异是显然的。尽管汉唐以来的艺术发展出现了一些转变,水墨为上主导了元明清以后的发展,可是,我们依然会怀想汉唐艺术中曾经给我们文化基因中最重要的营养,或者是最重要的一些组成。今天,我们在谈中国书画艺术的时候,有很多人仍然在临摹唐代的写经,也有人在写汉简,也有可能从石窟或寺观的壁画题记中找到自己所学的内容。不管怎么说,在中国古代的伟大创造和承传有序的发展之中,书画艺术到了宋元的成熟,以及形成民族风格中的一些独特性的内容,都成为我们今天不能忽视的一种客观存在。我们必须要给它们以基本的尊重,必须在传承的过程中研究这些艺术发生、发展的经验,更重要的是在今天的再利用的过程中,依然要保留对它们尊敬的基本态度。

从中国书法的发展来看,今天对于更久远的,是难以找到它的一些书写的遗迹。却可以从汉代的碑刻,包括画像石的题记,甚至从汉代的竹简中找到能够说明汉代书法的最直接的内容。当然,我们非常感谢王羲之无意间的创造,他的《兰亭序》被后代供奉为书法的经典,正成为我们今天论述书法艺术发展到魏晋南北朝时期的标准本和特定的内容。魏晋南北朝时期艺术发展的成就,除了书法之外,绘画中还有顾恺之。深藏于大英博物馆中的顾恺之的《女史箴图》,画上还有能够见证这一时期书法水平以及书法状态的榜题。所谓的魏晋风流尽收眼底。当然,魏晋南北朝之前还有存在于地下墓葬中的汉代画像石、画像砖等具有独特性的汉代艺术。

从文字的产生到文字的书写,经历了漫长的时间。在这样一个漫长的时间过程中,到了王羲之时代,书法已经是成熟的境界。王羲之的时代,书法已经进入到书写审美的范畴,我们依然不能忘记与《兰亭序》相关联的文人的雅集。这种雅集的重要意义不仅产生了传于后世的一些艺术作品,同时,它也固化成为中国绘画中后世不断表现的雅集题材,以及相关的一些重要内容。因为后人不断表现雅集的内容,不仅是画永和九年的兰亭聚会,还画后来很多在自己私家园林中的各种聚会,曲水流觞,如此等等。

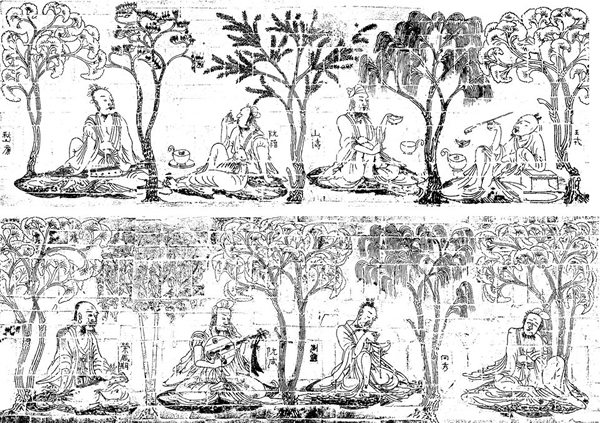

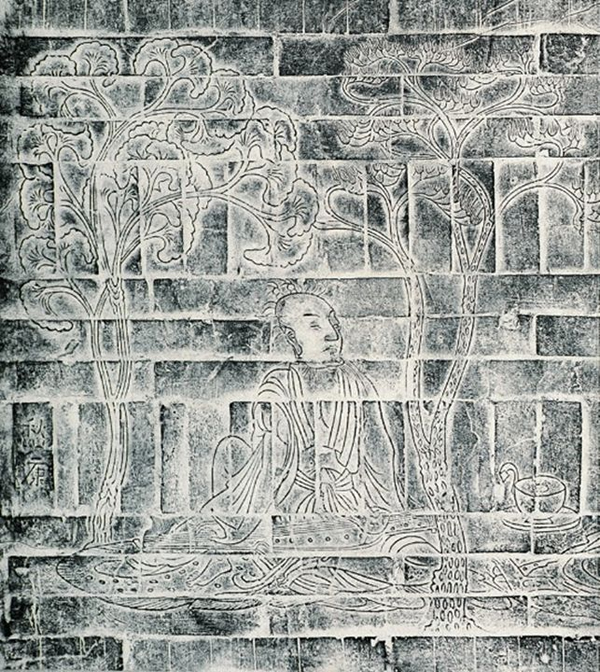

容启期与林下七贤

在主流之外,春秋时期就有自得其乐的“高士”荣启期,孔子游泰山曾与之相见,但传世的是他在政治上失意之后,在郊野“与鹿裘带索、鼓琴而歌”;他所传承的从失意到知足自乐的隐士模式,成为中国知识分子家国情怀的两种不同的表达方式:“入而不出”与“往而不返”。这又可以联系到更早的尧、舜为帝的时代,“许由洗耳”的故事讲述了中国古代弃官不就而归隐山林的高士由来已久。

我们还可以看到在江苏南京发现的摹印砖画的内容,这些材料都是基本的、很普通的、司空见惯的。但是,对于这件作品,对于以嵇康为代表的七贤的生活形状、情趣、爱好、放荡不羁,以及他们对于中国文人雅士的影响,都是不可估量的。在这样一个历史的发展过程中,到了七贤的时代,承续了春秋时期文人的独特品格,这种独特的品格就是他们独立的人格。嵇康所传承的从诗意到知足知乐的隐士模式,是中国文人最为特殊的一种生活方式和处事的态度。这个模式的开启正成为我们今天看从荣启期、七贤到陶渊明,到后来很多文人所表现出的这样一种独特的生活方式。毫无疑问,他们成为中国知识分子所传达的家国情怀有两种不同的模式:一种是入而不出,在努力考取功名之后,做官就做一辈子的官,不会离开官府。还有一种往而不返,既然离开了官场,就再也不会回到官场之中,这里面就有了尧舜时代的“许由洗耳”的故事。这个故事告诉人们,中国知识分子的独立人格的养成,以及关于士族中两种不同的态度决定了中国文人以及文人艺术发展一些最重要的方面。

这里特别要说,但不细说,关于现藏于南京博物院的南朝摹印砖画的定名问题,其官方的版本名为“竹林七贤与容启期”,可是,画里并没有竹子。实际上“竹林七贤”的名称出现的很晚,在魏晋南北朝时期没有“竹林七贤”这个名称,因此,我把这张画定名为“容启期与林下七贤”,或者叫“容启期与七贤”。因为容启期的时代要早于“七贤”,按照常规的定名方式,他应该放在前面。这里要说明的是,我们对于前人的文化遗产,要经常用一种特别的思维,即尊重加怀疑。尊重是前提,是必须;而怀疑是学术研究的进步和发展,怀疑对于学术研究同样是必须的一种方式和方法。因此,当我们面对这幅画的时候,自然会看到在这样一种没有竹林的背景所带来的疑问:哪来的竹林,这是非常有意思的问题。这是当年考古工作中在定名中的一种失误,即把后来流传的“竹林七贤”,套到了南朝的这样一摹印砖画之上。这不是我所说的根本问题。(未完待续)