商后母戊鼎,1939年出土于河南省安阳市武官村

火在地曰燎

经历了火的发现与利用,人们已经懂得在黑夜中点火来照明。这之中的燃料除了利用自然中易燃的草木之外,就是发现了动物的油脂。动物的油脂不仅是易燃而且能助燃,它与草、木、竹、苇等混合在一起就会成为一种特别的燃料。而从自然状态的动物油脂的获取,到加工提炼,继而扩展到利用植物油,其过程是从膏脂到油料的发展过程,这就形成了之后因燃料不同而有的烛火与灯火的不同,而灯的形态也随之发生了变化。

商周时还没有点燃膏脂的灯具。所谓的照亮,并没有独立的灯具,而是利用自新石器时代就已经出现的陶豆。《诗经》中的“小雅·庭燎”非常巧妙地描述了勤政的周王早朝的情景,这之中从天黑到晨曦中的夜色和“庭燎”所发生的变化,说明了照明所用的“庭燎”在当时的情况:

夜如何其?夜未央,庭燎之光。君子至止,鸾声将将。

夜如何其?夜未艾,庭燎晣晣。君子至止,鸾声哕哕。

夜如何其?夜乡晨,庭燎有煇。君子至止,言观其旂。

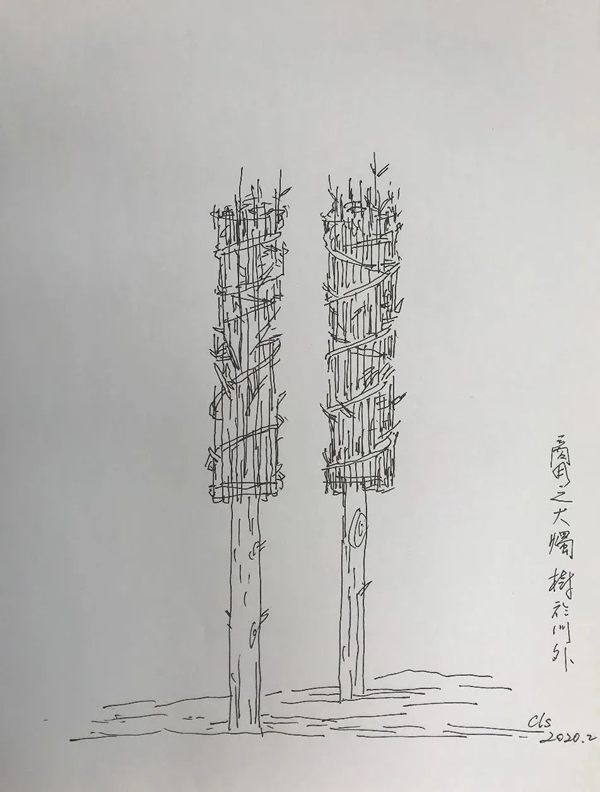

“是早五鼓,坛之上下,皆设庭燎,照耀如同白日。”(明·冯梦龙《东周列国志》)在《周礼·秋官·司煊氏》中:“凡邦之大者,共坟烛庭燎。”郑注:坟,大也。树之门外曰大烛,于门内曰庭燎,皆所以照众为明。西周时代,只要遇到重大事情,人们于夜晚就在庭院中点燃火把,聚集宗族内上层人士在一起议事,通宵达旦。显然,这是新石器时代的社会原始状态中在户外点燃篝火的发展。而所谓的“庭燎”是以草、木、竹、苇为中心,将它们缠成一个整体,在外层涂上膏脂,或浸泡在油脂之中,形同今天的蜡烛,也是今日蜡烛的起源,不过“庭燎”所用要比一般的蜡烛大很多。从“树之门外曰大烛,于门内曰庭燎”来看,那“大烛”实际上就是一根树在门外,而门内的“庭燎”则具有一定的规模,是在数根以上。而像周宣王那样整夜的“庭燎”,其用量就很大。而在当时的社会结构中,从天子到诸侯的不同阶层就有关于庭燎的具体规定:“天子庭燎为百,公为五十,侯伯之男为三十”。再往下的贵族子弟家点烛炬,或有仆人手持烛炬以照明,都表明了不同的社会阶层在烛炬和庭燎上的差异。显然,在那个时代中的“庭燎”应该进入到产业化的生产时期。如果没有专门的生产,那么,天子、公卿、诸侯的整夜庭燎就难以为继。

殷墟妇好墓出土玉器

殷墟妇好墓出土玉器

通过晚间的照明而呈现的西周建立起的森严等级的分邦建国和社会制度,也点亮了夏商周发展的历史进程。随着强国之间的对抗和诸侯之间的竞争,其结果就是挑战和僭越规制。春秋战国时代的社会秩序混乱,孔子所看到的伦理、道德、文化的日渐散失所导致的人心不古和世风日下的现象,“礼崩乐坏”直接导致了诸侯们开始僭越天子的“庭燎”规制。“庭燎之百,由齐桓公始也”。周天子所属的齐桓公(?~前643年)作为春秋五霸之一,在宫中烧“庭燎”以表现所能够享受到的天子之光明以及地位。此后,凡成为盟主的都在宫中烧“庭燎”,以证明自己不同于一般的诸侯,如晋文公“馆诸宗庙,馈九牢,设庭燎”。此时的“庭燎”已经完全脱离了对光明的追逐,成为对地位与身份象征的追逐,而忘却了庭燎的耗费巨大,正所谓的“民脂民膏”。由此又加剧了诸侯征战和社会秩序的混乱,这所表现的却是对具有象征意义的“庭燎”憧憬和追逐。

“宵则庶子执烛于阼阶上,司宫执烛于西阶上,甸人执大烛于庭,阍人为烛于门外”,贵族们努力扩大自己的庭院和居住的空间,而相应的是不断扩大晚上照明的范围,庭院里,走廊内,台阶上,屋门前,从立烛炬,到有专门的仆人手持烛炬,表现出了时代发展中的社会变化。孔子的弟之曾子家中,“曾元、曾申坐于足,童子隅坐而执烛”。

从篝火到庭燎之光,从原始社会到天子之国,在独立的灯具出现之前,关于照明就先有了一些专门的字和词:

东汉·许慎《说文》:烛,庭燎大烛也。——按,燋也。未爇曰燋,执之曰日烛,树地曰庭燎。苇薪为之,小者麻蒸为之。而其中的“燋”,亦为引火用的柴。

《仪礼·燕礼》:执烛于西阶上。

《周礼·司烜氏》:共坟烛庭燎。——注:“树于门外,曰大庭燎。”

《仪礼·士丧礼》:火在地曰燎,执之曰烛。

《韩非子·外储说左上》:举烛者,尚明也。

庭燎大烛,“树于门外,曰大庭燎。”

火在地曰燎,执之曰烛。举烛者,尚明也。

中国是礼仪之邦,早在上古时期就有“礼仪三百,威仪三千”。而在先秦典籍中,特别是周代礼仪的“三礼”中,就有很多关于“烛”的礼仪。《礼经·曲礼》言:“烛不见跋”。唐代孔颖达疏:“跋,本也。本,把处也。古者未有蜡烛,唯呼火炬为烛也。”而“烛不见跋”则是告诉人们如果晚上到朋友家,把酒言欢或饭后闲谈,如果看见烛将燃至木把处,就应起身告辞,以表示对主人的尊重。在周天子时期,举凡天子将亲自前往参与邦国内的大事,天子启程后,都要安排宫中、庙中的执烛照明。(《周礼·宫正》)《仪礼·燕礼》中也说:晚上,由庶子拿着火烛站在东阶上,司宫拿着火烛站在西阶上,甸人拿着大火烛站在庭院中,阍人拿着大火烛站在大门外。其中的甸人在宫内宴饮的礼仪中:“执大烛於庭”(《仪礼·燕礼》)。

此中的烛为“燋”。“古者无麻烛而用荆燋”。那么,由此又可得知,古时的烛分为麻芯的烛和以木柴为芯的烛这两种。显然,这和地域的资源有关,一般都反映为就地取材。也就是说用可燃物为芯只要达到可燃的目的,并无材质上的一定之规,并不像大小和数量的多少那样有着礼仪上的明确规定。

《礼记·士昏礼》:“主人爵弁,纁裳缁袘,从者毕玄端,乘墨车。从车二乘,执烛前马。”郑注:“执烛前马,使徒役持炬火居前照路。”这里所说的主人和随从们分乘两辆车,表明了在车乘方面的规矩。而史载东汉建宁四年(171年),蔡邕“以经籍去圣久远,文字多谬,俗儒穿凿,疑误后学”,奏求正定《六经》文字。在得到汉灵帝刘宏许可之后,蔡邕亲自书丹于碑,并使刻工刻碑立于太学门外。等到碑立好之后,其远近来观赏和摹写的后儒晚学,每天车乘有千余辆,“填塞街陌”。(《后汉书·蔡邕传》)《礼记》所载在车乘前有徒役持火把在马前照路,说明这种规制在当时的“烛”的普遍运用。这种普遍性还表现在一些道德文章之中,鲁国人颜叔子在一个风雨之夜,听到隔壁人家的房屋因暴风雨而倒塌,邻家寡妇想投靠到他家,颜叔子因自己一人在家有授受不亲之嫌,而让寡妇手执火烛取暖;烛用完之后,又取干柴烧火取暖并照明而到天亮。这就是唐代诗人周昙诗中的吟诵:“夜雨邻娃告屋倾,一宵从寄念悲惊。诚知独处从烧烛,君子行心要自明。”

关于制烛的材料与工艺,有将麻剥去皮,再用麻杆缚扎成束,称为“麻蒸”。《说文》:“蒸,折麻中干也。”;有用束苇或竹为薪的,《说文》:“苣,束薪,烧也。”“苣”即“炬”字;有用含油脂多、易燃的松木条;有用桦树皮,《玉篇》云:桦树皮,可以为烛,以其皮裹入松脂,燃以为烛,名曰桦烛。又有《周礼·司烜氏》中所说的:“坟烛”即是一种“麻烛”。

“烛”作为一种由易燃材料制成的火把,亦称“火炬”,执持于手中,或立于地上。从文字上看,烛(燭),从火从蜀。即商周时代的《周礼》《仪礼》《礼记》中所出现“烛”字。又有因为其状态的不同而有不同的称呼:未燃的火把通称为“燋”,用于把持的称为“烛”,置于地上的为“燎”。在考古发现中,有的地区出现了插入室内墙壁上的油楹树枝,这应该就是一种最为原始而简单的“烛”,而周代用竹签燃照的考古发现也可以印证史书的记载。

火在地曰燎,执之曰烛。(《仪礼·士丧礼》注)这是与“烛”关联的另外的字,只是表达了放置与执的不同。而与“燎”相关的还有《诗·小雅》中的“庭燎之光”,疏:“庭燎者,树之于庭,燎之为明,是烛之大者。”一般来说,“庭燎”是在门内,而门外插在地上的称为“大烛”,但是,门外也有用成堆的细草和树枝来点燃的篝火,也称为“燎”。当“燎”脱离了通常的照明而延伸到古代的祭祀中,有把玉帛、牺牲放在柴堆上焚烧祭天的“燎祭”。“及百祀之新燎”(《吕氏春秋·季冬》),注:“燎者,积聚柴薪,置璧与牲于上而燎之。升其烟气。”

商代青铜器装饰

商代人面纹铜鼎局部