红树林的晨曦 120×70cm 2019年

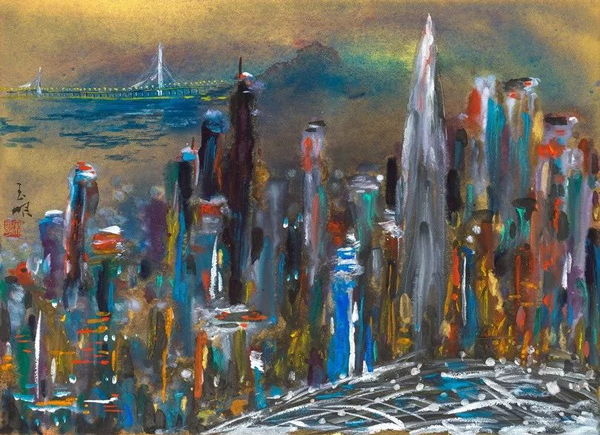

深圳地王 49x34cm 2019年

像宋玉明这样的著名画家的后人,其艺术道路与一般没有家学的画家是全然不同。他们首先面对的是家学,从小的耳濡目染,是延续还是发展?是传承还是创新?如此种种都是绕不开的问题和困境,而且会时时困扰着他们;社会也会用另外的尺度来比较他们与父辈的高下,或衡量他们的关系,这就有了用不同的标准来评判他们,来看待他们。因此,他们的负担可能来自于各个方面,所以说他们的艺术发展有着比较特殊的过程。从20世纪中后期以来的无数案例来看,他们在不同的发展道路上承续着家学,在余阴下成长,即使在宋氏一门之中,玉明与其兄玉麟也有所不同,但他们都有着家风的影响。

宋玉明的艺术特色是比较鲜明的。一方面他传承了宋氏家风中的笔墨,以及那来自娄东的江南文人传统的趣味和水墨语言的特点,但是,他长期生活在深圳,所面对的并不是农业社会中的那种文化和文人的传统,因此,他与其父亲宋文治先生相比就有着很大的差异,这就是各自的生活所在和时代的不同。宋文治先生这一代画家经历了1949年前后两个不同社会制度的变化,而且他们早期的学习都是基于传统的方式,那是一个农业社会向现代社会转变的历史时期,更多的还是残存了农业社会的影响。这种江南文人传统在江南是根深蒂固的,如果不是新中国的强力改造,那可能真是如“六法”那样“千古不移”。他们在新中国的改造过程中,积极主动,身体力行,跋山涉水,面对新中国的变化,于实实在在的走向生活中感悟生活的变化,从而有了他们与时代生活关联的新的创造和新的风格。显然,这种启示性的意义对于宋玉明来说是值得借鉴的成功经验。

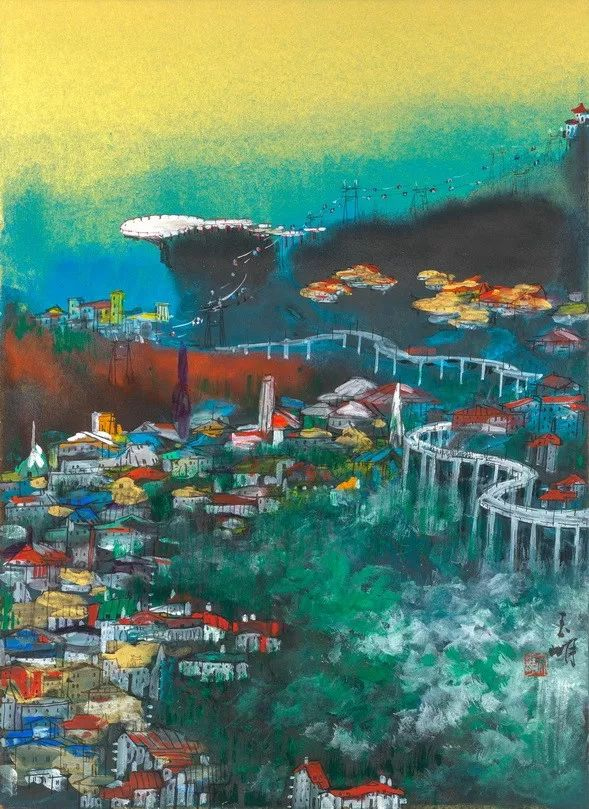

另一方面,作为新深圳人,对于改革开放以来深圳所发生的巨大变化,也是一位见证人。这种时代的变化反映到他们的作品中,人们可以看到深圳画家群的整体风格与其他地区有着很大的不同。深圳的画家来自四面八方,有着不同的教育背景,也有着曾经的不同的地域文化传统,可是,基于深圳地域文化的特点,尤其是与他们的生活紧密关联的种种,都远离了过去的教育背景和地域文化传统。因此,画眼前所见,写时代所需,就成了他们的一种自然的选择。所以,宋玉明一直放眼于周边的生活,其笔墨就有了完全不同于农耕文明中文人艺术的山林景象。传统文人山水是不食人间烟火的胸中逸气的抒发,包括对于山水自然的选择也是在文人的情趣范围之内,所以,从范宽的《溪山行旅图》到沈周的《庐山高》,再往下就不见了那种崇高和伟岸。而在黄公望笔下的富春山居与倪云林画中的江南所表现的则是另外一种景象,由此下传,所谓的文人艺术确立的价值观就影响了整个社会的审美判断。而这些如何叠加到今天的现实之中?在经由上个世纪50年的改造之后,实际上在90年代以后,深圳画家就集体审视新的发展问题,城市山水的新的命题的提出,就是回应发展中对于方向的选择。因此,画面中的高楼林立,立交桥纵横,成了一种新的市井生活的记录。显然,这又不同于传统绘画中的市井的表现。宋玉明所画并不像《清明上河图》中的那种市井,而是现代生活中的新型示范区中的高楼大厦、立交桥、铁塔等等,包括灯火阑珊。所以,也就不同于传统文人山水画所崇尚的萧瑟、清高、孤傲的气息。

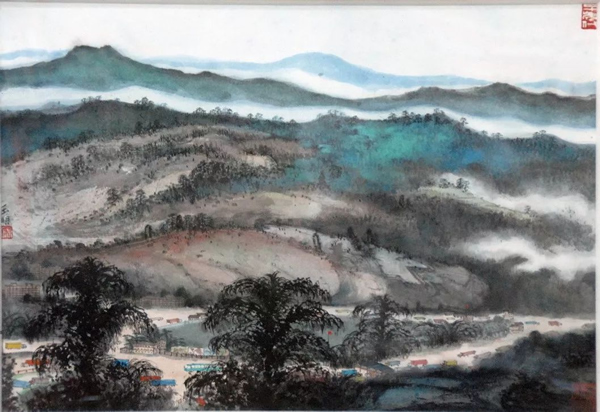

春天的故事70x80-2015

雨中的深南大道 1995年 60×40cm

后海明珠 50×38cm 2017年

鹏城夜色 120×70cm 2019年

在宋玉明的系列作品中,有着鲜明的与深圳的关系,这也可以说是一种新的地缘文化和地域风格。就地域风格而言,他又突破了在这一地域持续百年的岭南风格,也不是20世纪初期的那种中西融合。他所表现出来与这个时代关联的城市气象,像一个时代的歌者。就城市山水而言,实际上在中国的一线城市或各省会城市,哪怕是三线城市,这种高楼大厦以及各种建设工地,比比皆是,如果没有在表现上的特色,就有可能像城市建设中的千城一面一样。宋玉明所画表现了一位深圳画家对这座城市的热爱,以及对自己生活的感悟,而这之中如何用传统的笔墨来嫁接现代文明,则是一个特别的课题。尽管在上个世纪50年代傅抱石、李可染等一批画家到国外写生就已经画出了一批不同于过去的作品,但是,那些教堂或者欧洲的一些景观和当下深圳的景象以及所发生的变化也是全然不同。面对高楼大厦以及种种新的奇观,如何用传统的笔墨去表现,这是必须积极面对而又必须努力探索的一个特别的内容。宋玉明多年来努力去探索、解决这样的问题,因此,他的画中既有传统的水墨,又有泼彩;既有传统的审美,又有现代的追求。而他在种种的结合之中表现出探索一条新的道路的努力,积数十年之功。这条道路既能看出宋氏家风的传承,又有他的一己努力的拓展。显然,面对这样的传统中国画的现代化的发展途径,传统水墨画在现代化的发展过程中,在21世纪的发展似乎有了一个解决的方案,或者有了一种得以贴切的表现当下现实的方法,尽管这种方法并不像传统水墨那样放之华夏而皆准,但是,就宋玉明与深圳的关系来说,还是比较贴切,还是比较符合传统与现代关系。

小梅沙假日 1991年 40×60cm

银湖 1991年 40×60cm

深圳大亚湾畔 1994年 40×60cm

大亚湾核电站 44.5x52cm 2019

深圳文锦渡(深圳美术馆藏)

从宋玉明的诸多作品来看,他也在努力寻求变化。这种变化既有景观的不同,他画了深圳很多具有地标性的地方,如《小梅沙假日》《银湖》《大亚湾核电站》《前海蛇口自贸区》等等,而又不仅是一种景观上的不同,更重要的是语言上的区别。因此,在同样画《大亚湾核电站》的两件作品中,画面的处理以及画建筑的方法则是不同的方法和趣味。宋玉明用色彩,用水墨,用不同的构图或不同的形式方法,总是希望把传统中的气韵、笔墨等等结合起来,这是新时代中的“惟道是从”,或者说是“务本”。这是立场,也是态度,更是选择。宋玉明毕竟是在面对中国文化传统的传续过程,他不可能放弃传统笔墨中的一些追求和审美的价值取向,他也不可能离宋氏家风而远去。但如何在不离不弃之中反映时代的特色,以及表现作为传人的责任,又是审视宋玉明作品中必须看到的一个方面。宋玉明的难点和亮点都是在结合之中彰显出传统的力量,并在结合中表现当代的特色。

毫无疑问,人们会联想到他的泼彩与其父亲的关系。实际上彼此之间的差异性很大,宋玉明是通过泼彩的随意性和不可确定性来化解城市山水中建筑的直线,从而强化传统中国画气韵的存在,这在表现城市山水中是不得已而为之。在张大千、宋文治先生的泼彩表现中,是于山水自然的范围之内来表现现代文人的理想,而宋玉明画中的“城市”负担是他的前人所没有遇到的重负。就建筑中的直线来说,上个世纪50年代的前辈画家很好的解决了在农用社会向工业社会转化过程中的一些新的题材,包括宋文治先生画《山川巨变》中的三门峡水电站。这些都是长在山水自然中的新的建筑,因此,画家不遗余力的用周边的山川来维系山水的面貌,从而化解画面中诸多的僵硬的直线,当时的状况大致如此。可是,宋玉明笔下中的一些画面是全景的城市景观,无“山水”可以依傍,因此,适度用泼彩的方法来解决画面中的问题,以此来维系“山水”的基本样貌,否则,所谓的“城市山水”就是有“城市”而无“山水”。

深圳大梅沙海滨 80x70 2016

深圳东都华侨城 2017年 50×38cm

在宋玉明的城市气象中,他更多的是倾向于在广东地区或者是大湾区中的一种审美主流,因此,他与江南传统渐行渐远,更多的是契合他自己的现实生活,应该说这是一种适度的发展,或者是一种特别的传承。

显然,当代中国画中的发展和创造与文人画的传统,也是在渐行渐远中而回头远望。新的时代发展带来了很多新的问题,而这些新的问题在艺术上的表现,同样是在因人而异的努力中而各有不同的表现,或者基于传统的发展,或者是基于深圳的创造,所表现的完全不同是因为所感悟到的生活和所看到的眼前的景象的全然不同。因此,可以想象,宋玉明的笔下已经不可能出现“太湖晨雾”或者是“太湖渔舟”等场景,不是说他不能画,而是他已经失去了那样的兴趣,或者说是失去了那样的感觉。他更多感悟到自己身边的城市与自己的关系,而这种自然中的状态又有着自然中的新的生长。这种新的生长就是新的楼宇以及它们彼此的高低错落以及空间关系等等。这些新的内容对于传统水墨画的表现应该是一种挑战,因为这些在传统中国画的审美准则以及基本要求中是基本上没有的,因此,宋玉明的表现实际上是基于现代社会和现代审美的拾遗补缺,而这实际上也是对当代中国画的一种丰富,对传统的一种发展。

由此来看,他的作品对当下的意义,作为一个个案也是值得关注的。

梧桐山下 70×80cm 2019年

大鹏杨梅坑 70X80cm 2019年

南澳鱼歌 50×38cm 2017年