雅克·吉耶斯先生2008年至2011年任法国吉美博物馆馆长,他在陈履生画展开幕式上的致辞,从唐代的王维讲到明代的董其昌,他诠释的文人画是西方的方式和理解,其独特的见解说明在汉学家眼中的文人画有着重要的文化价值。

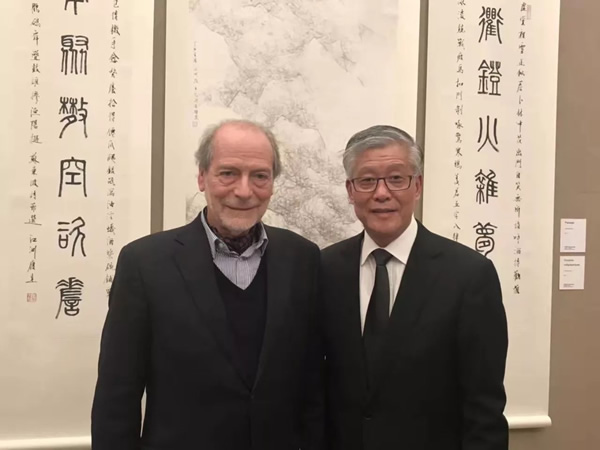

赛努奇博物馆,Mr.陈与易凯馆长,西人穿唐装,东方人着西装,很 fashion,东西方交流从时尚、从美食、从艺术等方面都不成问题。

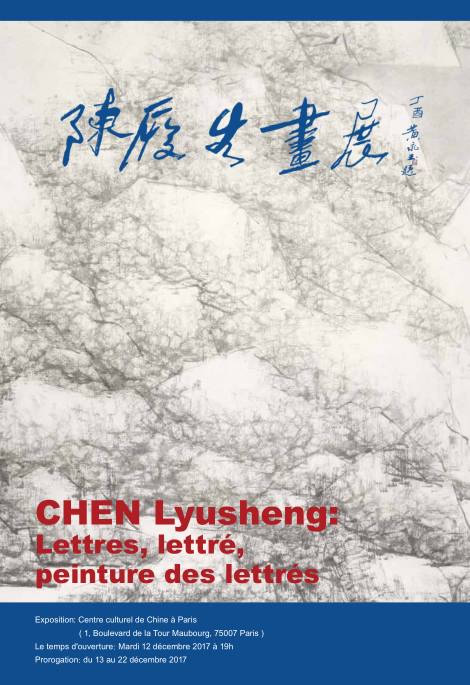

巴黎中国文化中心,展期:12月12日-12月22日

千万别以为他有什么惊世骇俗之举才吓人,我只是觉得他太能干了,几乎无所不能,能力、精力超乎常人,才吓了一跳。

在《新民晚报》上看到黄永玉老先生的一篇文章,很少看到老人家这样夸赞人,便有兴趣注意此人为何方神圣。也记住了“陈履生”这个名字。

黄永玉:怎不忆江南

《美术报》的专栏“陈履生观点”。于美术评论,通直犀利,观点鲜明,文字很干净,又很老道,看不出年龄,是行家之作。我挺不喜欢有一阵流行的一些貌似宽厚公允的老一代文化人对新锐派无厘头的取悦,谄媚敷衍。总认为他们是因为害怕年轻人的口无遮拦,明哲保身,弄不清楚看不懂也一味“赞美”,完全没有正常的评判、交流、交锋。以“贤者”自居,以其昭昭,使人昏昏。而陈履生的态度和立场很鲜明,难能可贵的是他的很多批评文章直指当代,不但对当前美术界出现的热点问题、新的思潮等种种现象进行批评,还涉及书法、收藏、文物,更有对现实文化艺术界重大事件的针砭,直抒己见,言人所不敢言。清楚地表达个人坚守,坚持他的中国画民族主义的立场,中国画的本体精神和人格理想的立场,说理深刻透辟,表达到位,观点非常鲜明新颖而独出。无论是对作品还是对作者,他的分析评价、批评都是尖锐而深刻。文化艺术的批、评,本无定规,见仁见智,但在并不很正常规范的社会环境下,能理直气壮不顾左右而言它,无疑是批评家、理论工作者人格操守和理论品格的体现,同时也体现了他们的个人修养。有人虽也很直率,但激烈处便沉不住气,过于咄咄逼人,显出“戾”气。陈履生的表达直接,但也文雅干净;不留情面,但分明蕴含善意;清高自信也敬师尊老。也因此,在专业和非专业领域,他的一些文章、言论虽引起讨论,个人却很少树敌。

巴黎中国文化中心展厅

也看到他一些缅怀忆旧的文章,深情款款,但也同样简洁适度,像个男人写的,像个有教养学识丰厚的男人写的。

有机会认识了他,觉出他文字中所表现出的气韵很符合他本人的气质:英气,方正,清雅、干练,掩不住的书卷气。接触并不多,但他是那种让人一见不忘的人,除去他外在的文人特质,主要是你会忽然发现你认识的这个人怎么会无所不能,像永动机一样活跃。或者你会惊叹,传说中像是有三头六臂的人却是这样一副书生样子?因此就更有兴趣地关注他,忍不住地向朋友推荐,我给最挚要的朋友邮箱每晚发一档有关他的各种信息,主题是“分享陈履生”,我们一起惊奇竟然每天都有新的内容,也一同希望他能不要太忙碌,太累,注意身体。

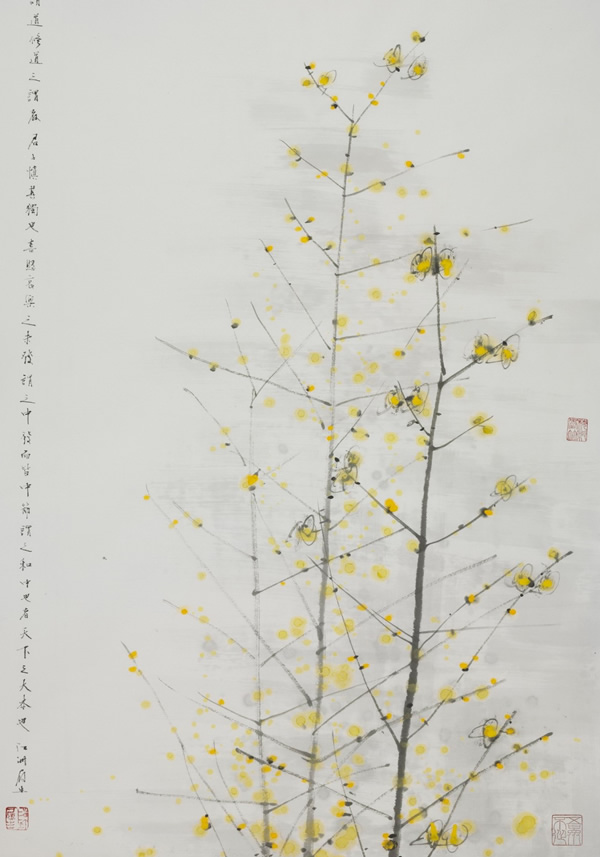

陈履生《犹在疏花淡墨中》局部,2017

不是业内人,没有考证过他是由画家而学者,还是由学者而画家,只是总为他的“专”和“能”吃惊。人们习惯说的“一专多能”很难概括他,什么是他的一专,什么是他的“多能”?就我目力所及,只能说他是“多能”,且都很专。

于摄影,有建筑专题的,有风景人文的。取材近的就在自己的办公地点,远的到世界的许多大都市和角落。有个摄影家说:“不要在一个地方拍一百幅图片,要在一百个地方各拍一幅图片。”谁会有这样的机会和运气,走一百个地方?陈履生走了,他是在“一百个”地方各拍了“一百幅”图片。他不是很矫情的千万里行程专寻美景,而是用他发现美的眼光,用相机在做他的学术、学问、画作的延伸;他在用光影的构图表达他的思想和情感。不久前的《从亚马逊到伊瓜苏-陈履生巴西摄影展》,反响很好。我不懂摄影,但回来后脑海里一直保留着几帧图片:哈马逊的宏阔、狂野、原始景物中,一缕看似无意从叶片中穿透的阳光,带给整幅作品静谧文雅的气息。巨幅黑白作品中自然的一点绿,使整个摄影展在亚马逊河扑面而来的奔腾激越粗犷以外,有了四两拨千斤的平衡,观众的情绪在动荡撞击中安稳、平和,享受。他可能就站在当年张大千选中的位置,在瀑布的轰鸣中,用高速的快门,用光影把怒泄的水瀑画成巨幅的玛瑙色彩大理石花纹。而今年夏天他在庐山拍的一幅老树苔藓的细微,自然地反映出稍显感伤的怀旧思绪,似乎那苔藓上的有一滴微露,凝聚着时光、岁月、情感,是和民国时期的显赫人物,历经几个朝代的建筑一起留到现在的,蓦然回首间,他发现并用相机收藏了起来。我不好意思用一个俗词,但比较恰当,叫卓然大气。

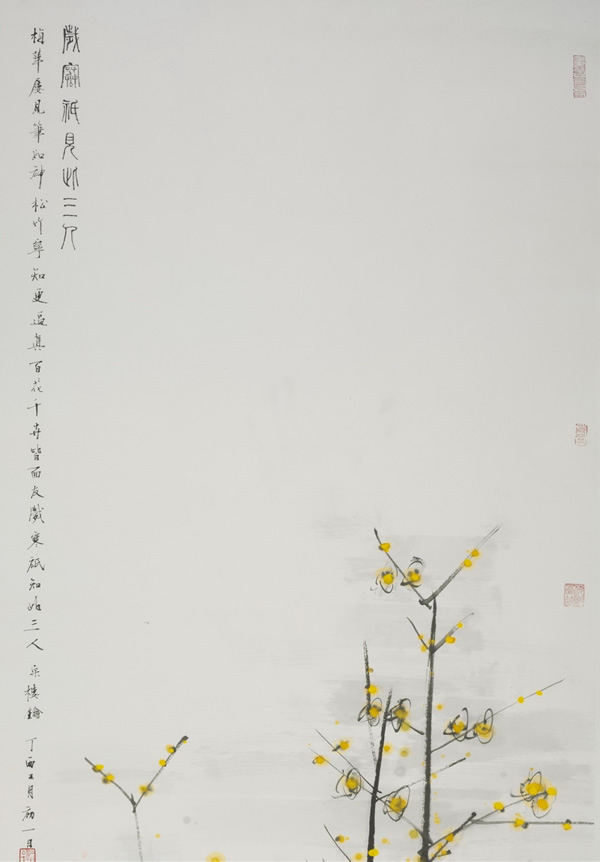

陈履生《岁寒只见此三人》局部,2017

他不是专业摄影师,他对摄影的兴趣与生俱来。他的父亲是江南扬中在照相馆工作维持一家生计的“手艺人”,照相,来自他的父系基因,而摄影,是在他离开江洲小岛,来到南京上大学学习美术专业以后。相机不过是他艺术创作的工具,比如画笔。他对摄影过程的热衷和作品后期整理制作的严谨态度,真正表现了他对摄影的尊重,甚至能看出他对父亲的怀念和敬重。迢迢旅途,短暂还是稍长,感觉上他总是放下行囊就整理照片,分门别类,不是专业,而是专题。享受中带有敬畏。

于绘画,从“竹影梅香”的郊寒岛瘦,到“水仙”的暗香浮动,再到“一树新芽满地金”的迎春,一变而成“山连青黛树深蓝”、“曲曲溪流冻不声”的山水。每幅画都有“江洲履生”的特质。梅,不是斜横的“病梅”,而是笔直向上圆润有生气的含苞之梅。竹,他说不喜欢“随便撇两笔”,坚持每幅都是写生,多半画的是家里种的竹。久居北京而能在家里种竹,真可谓“梅妻鹤子”般对“竹”的钟爱了。而这钟爱里,也明显地饱含着他对衣胞之地的怀恋和深情。

巴黎中国文化中心展厅

祖籍扬中的履生先生兄弟四人,他早早外出求学并且知道不会再回去生活了。但父亲坚持要一碗水端平执意留四分之一的祖产给他。苦读、磨砺、奋发,走出长江小岛的少年再回来已是术业专攻作品颇丰的中年学者,出落得一表人才。1998年5月18日国际博物馆日,四分之一的祖产陈列出他的独特收藏,取名“油灯博物馆”。父亲生命的最后几年就在这里守护打理。享受着儿子的孝行和带给家族的光耀。

扬中在50年代初曾归属于常州,履生也视常州为家乡。今年第八届花卉博览会在常州举行,地方政府希望引进文化项目,为他在武进区建了油灯博物馆和陈履生美术馆。

2013年9月22日,陈履生美术馆开幕。开幕的前一天,他还在北京主持捐赠仪式、参加必不可少的社会活动。几乎是当天他才飞过去,把接受的第一捧鲜花转送给当年的老师,可惜父亲再不能看到他的这些成绩。

陈履生《谁种疏篱古岸头》,136cm×69cm,2017年

陈履生是个气韵生动的人,不是常在朋友圈里见到的生龙活虎、嬉笑怒骂精于调侃的生动,也不是活跃在影视剧中风流倜傥、招摇浮华风流才子的生动,他生动地生活在自己的世界里,诗、书、文、画、摄、展,一应俱能;也生动地活跃在艺术世界中,述而作,起而行。

作为行政领导,他要处理很多细琐繁杂的管理和事务性工作,不能有任何疏漏,又要“上得厅堂”主持、演讲,接受采访。作为专业人士,他要策展,个人的、团体的、跨国界的,挑选作品、谈判,亲力亲为。作为学者,他要有研究课题和专著,要参加学术交流,报刊的专栏文章又能倚马可待。广泛的情趣和审美品位,使他钟爱陶艺并达到相当的水准。不知道他是怎样抽出时间能使笔下的梅兰竹,一派画清人静的井然气象。日常见到他,总是雅洁周整,在不同的场合,领带颜色搭配的也永远恰到好处。最是令人称道处,我们这些局外人,每每看到他的活动范围和频次,总会“吓一跳”,而他做这一切却都很从容,没有抱怨和焦头烂额状。有评论家称他为“有艺术才情的自在通人”。很恰当。但常被他“吓一跳”的人,能感觉到他是在超负荷的运作,透支自己的精神和体力。

有这样的智力、能力、潜力、精力的人很少,具备了并能有机会展示的更是凤毛麟角,如果这些因素都集中在一个人身上,其中就有一个人的名字叫陈履生。(本文为《陈履生散文集》序,2014年,作家出版社出版)

无巧不成书——11月7日晚,巴黎中国文化中心图书馆里,“阅读俱乐部”第一期读书交流会在这里开启。本期所选择的阅读作品为中国作家苏童的新作《黄雀记》,交流会邀请到了汉学家布丽吉特·杜赞作为主持人,同时也邀请到《黄雀记》的法文译者弗朗索瓦·萨斯图内,前来参加活动的读者还包括前总理拉法兰夫人。《黄雀记》中的封面、题字与插图都是Mr.陈的文人画。

2017年3月16日,本文作者叶稚珊老师与Mr.陈在北京山水美术馆。