中国大工业中国画的开创者 ——纪念赵华胜逝世一周年

时间:2024/6/25 19:50:51

《人民美术网》编者按语:

在当代,置身中国的重工业基地,用笔墨造型艺术来反映大工业题材,以中国画作品塑造当代工人形象的艺术家,当属赵华胜先生。六十余年的艺术实践和大量的力作来验证标识,确定了他在中国画坛上独领风骚的学术地位,成为中国工业题材国画的创始人和开拓者。

1、填补了中国重工业题材国画的空白

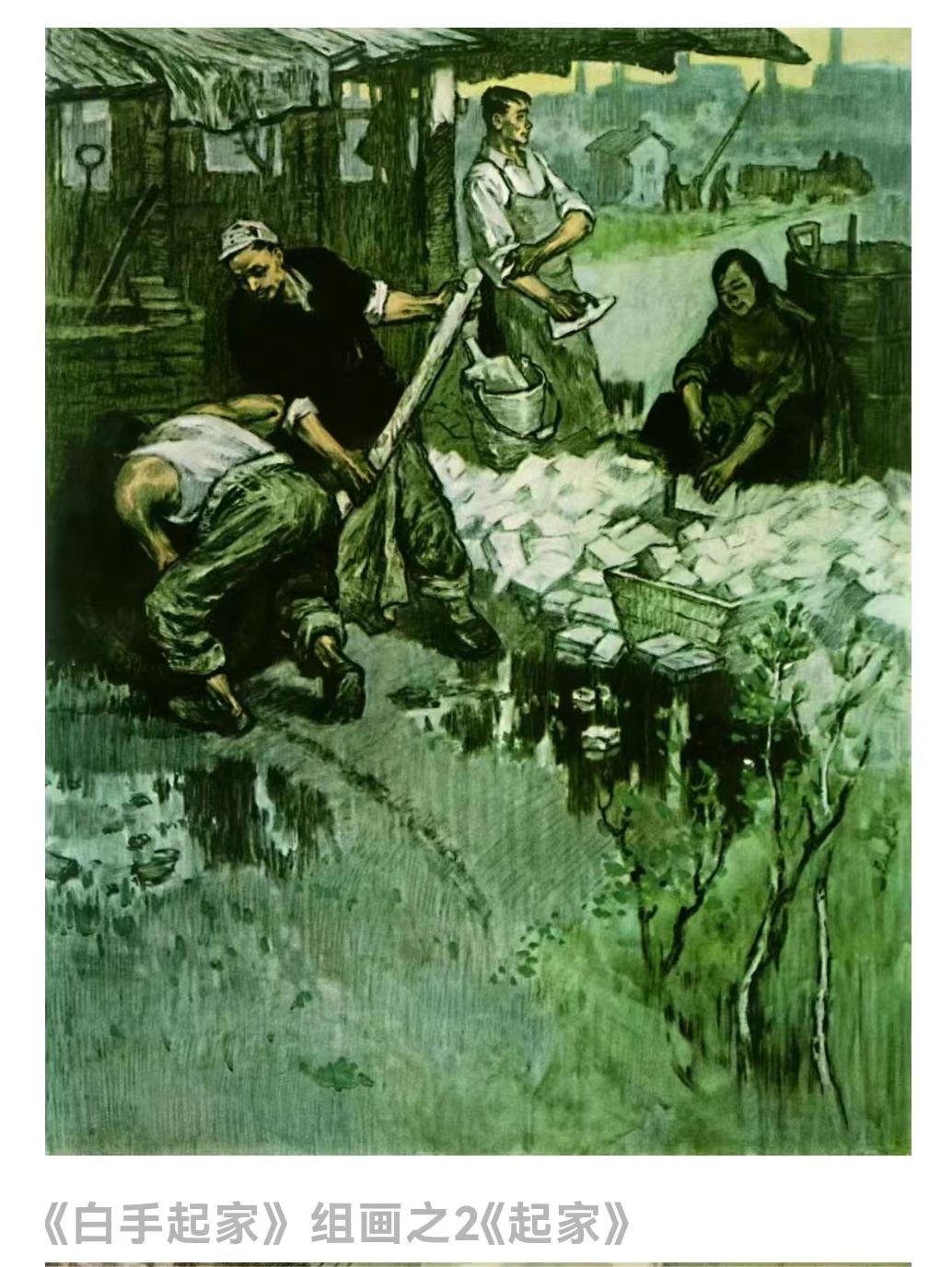

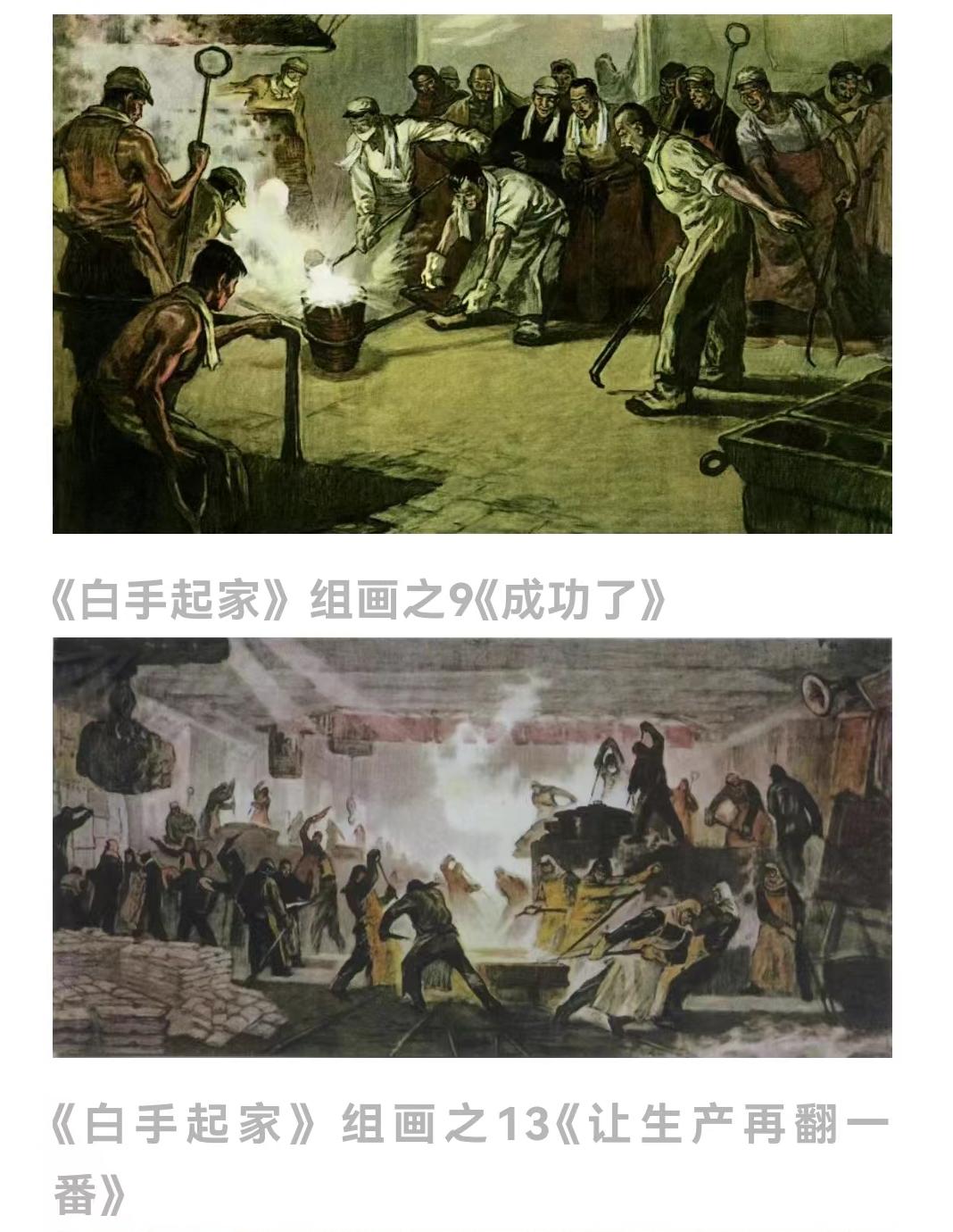

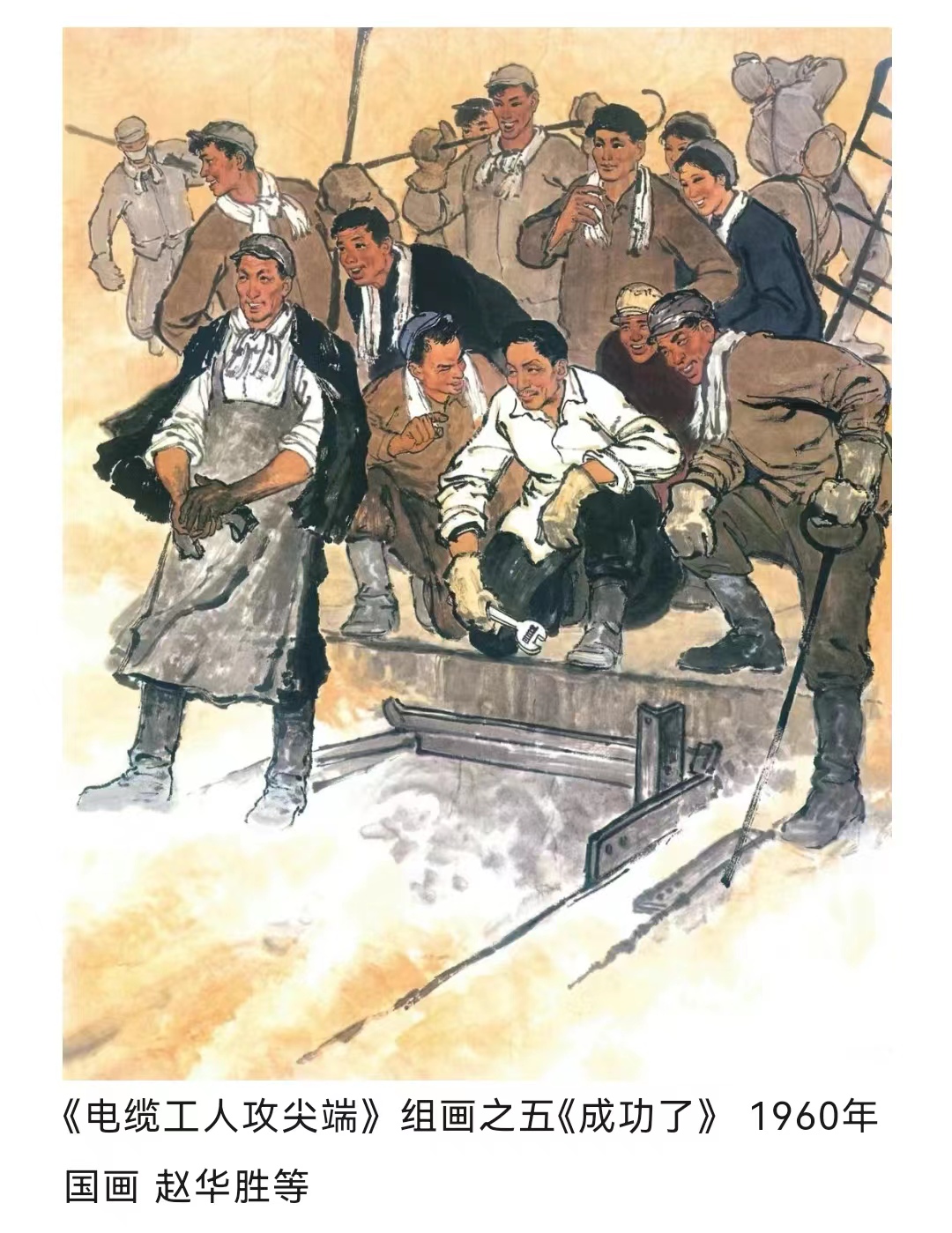

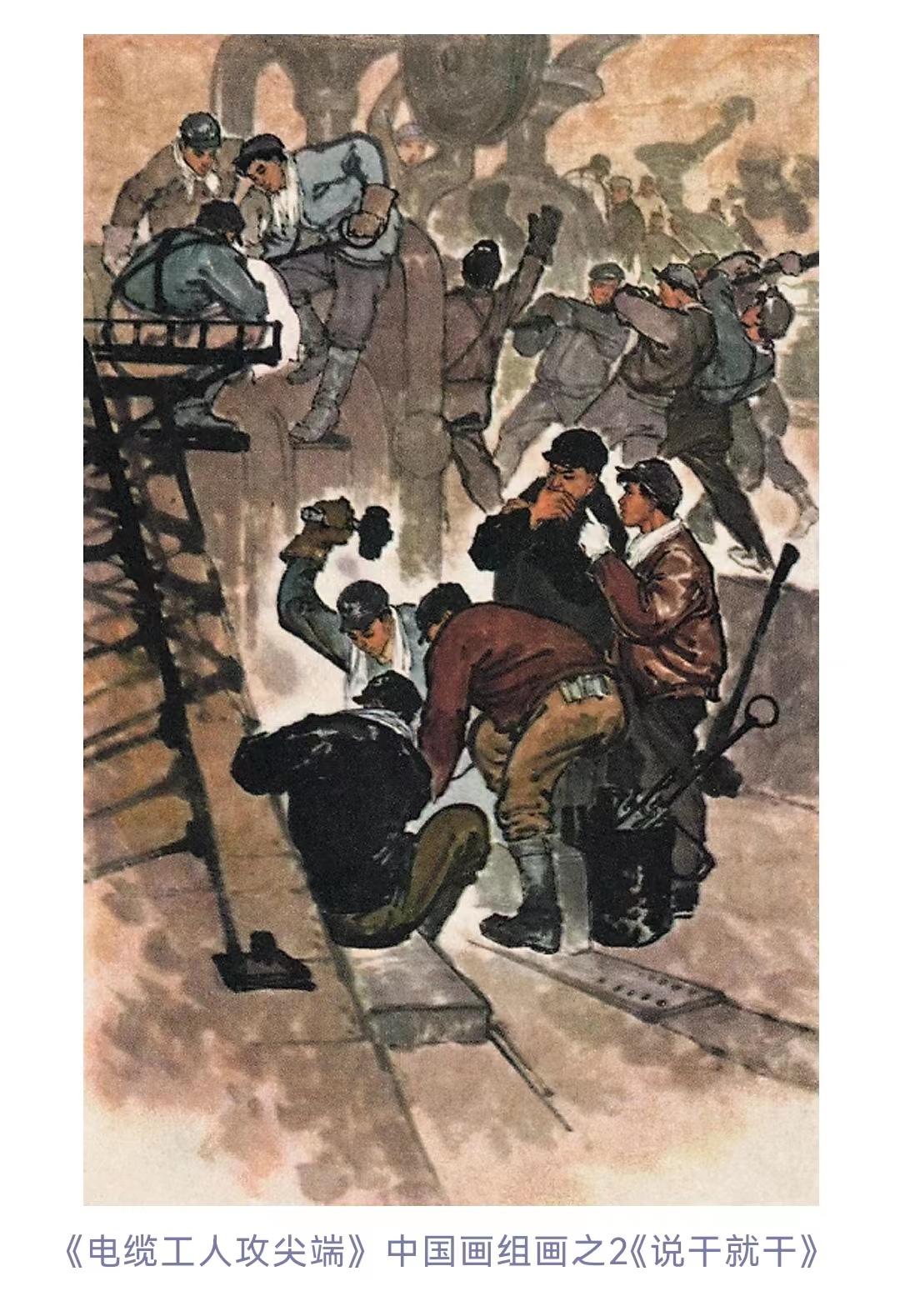

赵华胜1939年生于长春,1955年考入东北美专附中(鲁迅美术学院前身),开启了艺术人生之路。他曾回忆道:“在我的绘画创作第一阶段是二十世纪五十年代末开始的,这期间以工农题材特别是重工业题材为主,《白手起家》《电缆工人攻尖端》等都是这个时期创作的,当时反映重工业题材的国画作品还是一个空白,我抱着初生牛犊不怕虎的心态攻下了这一关,并一直延续着了几十年,坚定着我的初心。”

如果说赵华胜“初心”中流淌的血液是信仰和忠诚的话,在二十世纪中国画发展里程史上,五六十年代是一个非常重要的时期,鲁艺传统以及鲁艺精神深深感染了他,他坚定走向现实主义创作道路,立足东北人文历史和共和国历程中,进行重大题材的创作,取得累累硕果。而首先融入当代人的感情世界里的国画作品,还是火热的大工业建设的场景和鲜活生动的工人形象,进而形成了他的作品精神内核,坚守着人物画的发展方向。

赵华胜1964年在鲁美毕业留校任教,后入辽宁人民美术出版社创作室,又调到辽宁画院从事专业创作,一直没有离开工厂矿山这个生活基地。他与工人同吃同住同劳动,辅导工厂美术骨干同创作,艺术人生和工人血肉相连。

用现场写生来记录生活,是赵华胜画工业题材独特的创作方法。生活在车间厂房,面对的是一线工人,画的是发生在身边的事,记录的是历史的同期声,与生活无缝对接地创作着,有的写生就是一幅完整的独幅画。

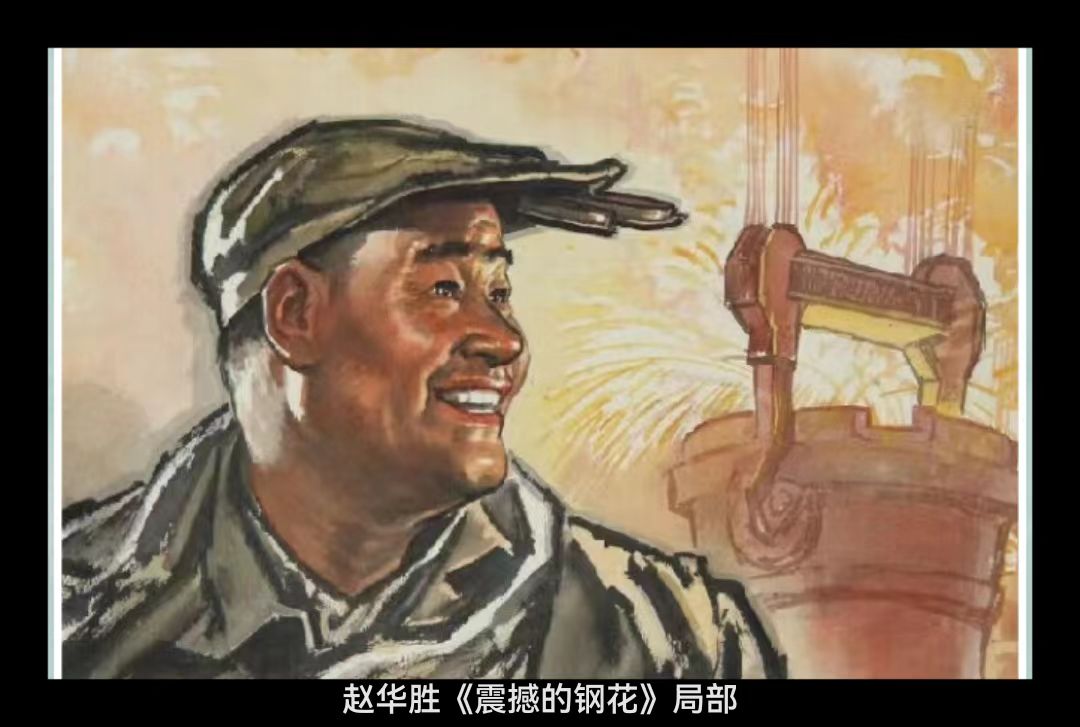

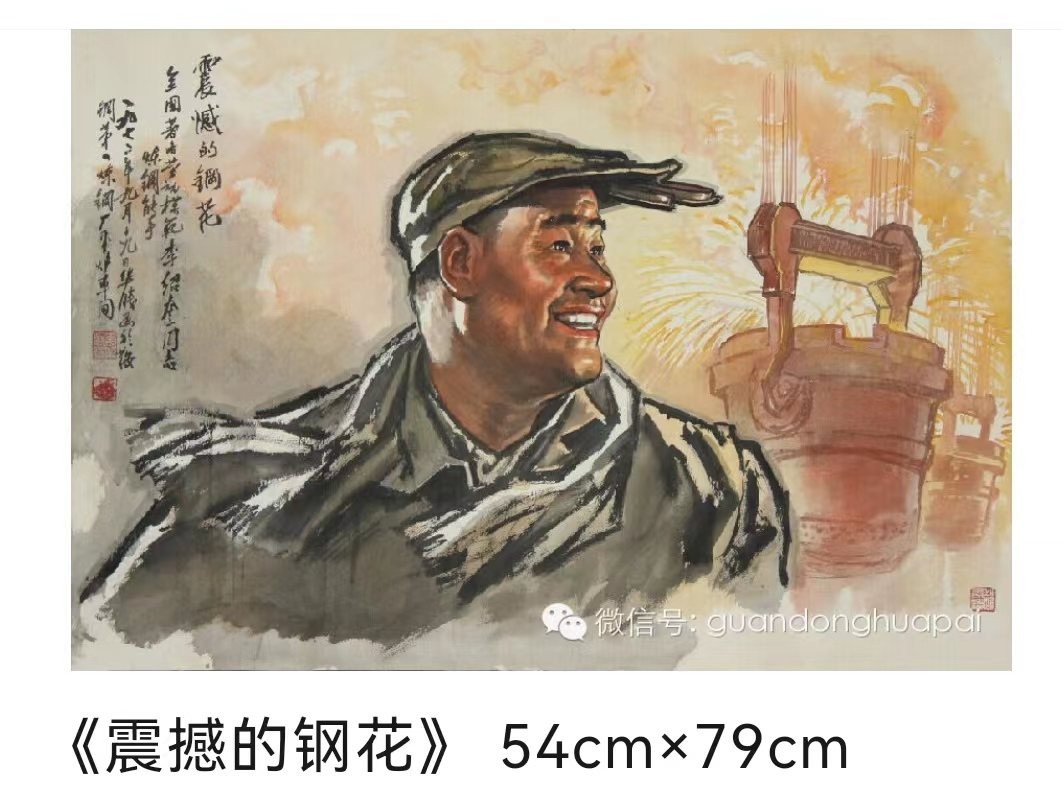

主题肖像画《震撼的钢花》画于1972年9月,画中鞍钢第一炼钢厂劳动模范李绍奎神采奕奕,炉火映照下的人物形象熠熠生辉,成为火红年代的标志性的劳动人民典型形象。

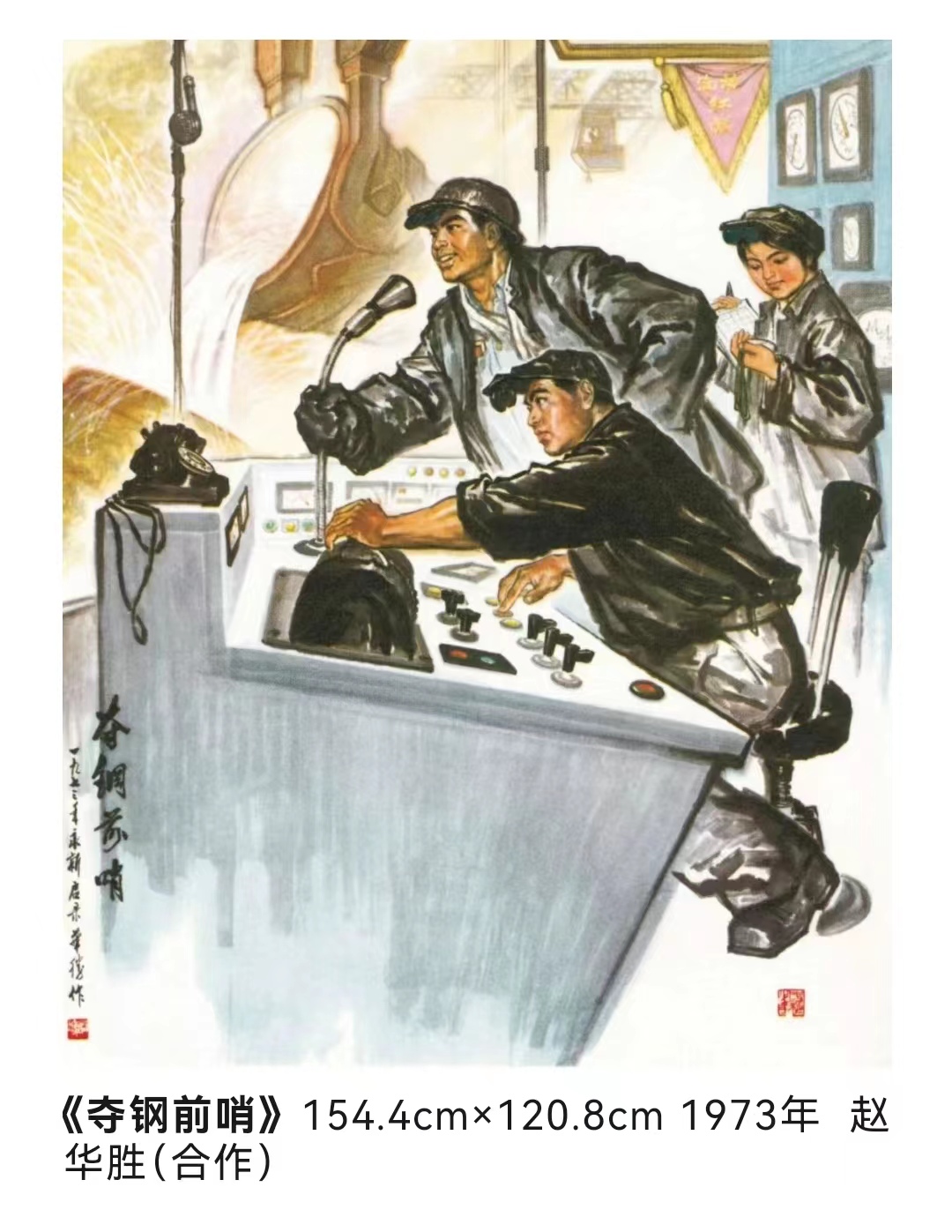

走进当代中国美术史的代表作还有《夺钢前哨》,被印制成独幅画在全国发行,并和年画在一起走进千家万户,融入中国人的情感世界里。

2、创新笔墨新法 塑造钢铁巨人的质感

用传统中国画的笔墨画钢铁工人,前人没有先例;在十八描中,找不到画钢厂工作服质感的描法;而同代画家的水墨人物画法,也无笔墨技法可借鉴;为此,必须走自己的路。

新的技法要应时而生,才叫“笔墨当随时代”。他认为,将造型转换为国画的笔墨,关键就是用好线。每条线都为造型服务,只有创新线条来引领笔墨才是唯一的出路。

赵华胜注意到,走进钢厂高大的车间犹如走进了光影的世界,一切的建筑物都被钢花和烟火立体花了,尤其是人的身影更为突出,走到哪里都是一幅全景似的素描画面。技法创新必须将素描因素凸显出来,做到既有绘画性又有学术性,才能画出前人没有画过的炼钢厂的人和景。

为此赵华胜早在1958年画第一组国画《白手起家》中就 创造了“新铁线描”法,用于画钢铁工人衣纹;还创造了“赵氏浇铸皴”这一笔法,来丰富线条的表现力。同时他还创新了两种墨法,即“光影积墨法”和“汗渍焦墨法”。在组画《白手起家》之九《成功》中,对赤膊工人健硕体魄的塑造时,他将素描的全面因素来个为我所用,将新的笔法和墨法融入作品中,增强了艺术感染力。

他在1960年领衔创作《电缆工人攻尖端》组画《说干就干》等作品中,对新的技法运用的愈加成熟了,使笔下的每根线条每块墨色都承载着一种新的使命——塑造钢铁巨人的质感。

在这里,衣纹的主线和人体结构的主线是用多条线铸成的。主副线相互氛围,编织出线的经纬,鸣奏出的线的交响。衣服上有时往往副线多于主线,却整体严谨,不显得凌乱。在用笔中锋勾勒的同时,皴擦必须到位,以此丰富线的机理,达到浑厚稳健的笔墨效果,塑造出钢浇铁铸、击之有声的人物形象来。

于是,新的笔墨技法这一学术成果,伴着钢铁工业的前行脚步横空出世了。

赵华胜的胆识和气魄远远超出了“初生牛犊不怕虎”的蛮勇,这一位不满二十岁青年人,彰显出学者的智慧和画理的科学性。赵华胜在尔后画《中华儿女》《伟大的历程》《赵一曼》及大型历史画时,都运用了这一笔墨独创之法,以时代的质感书使命之题,形成了他的作品风格样式的独特语境。

3、用画笔纪录大国工业发展的进程

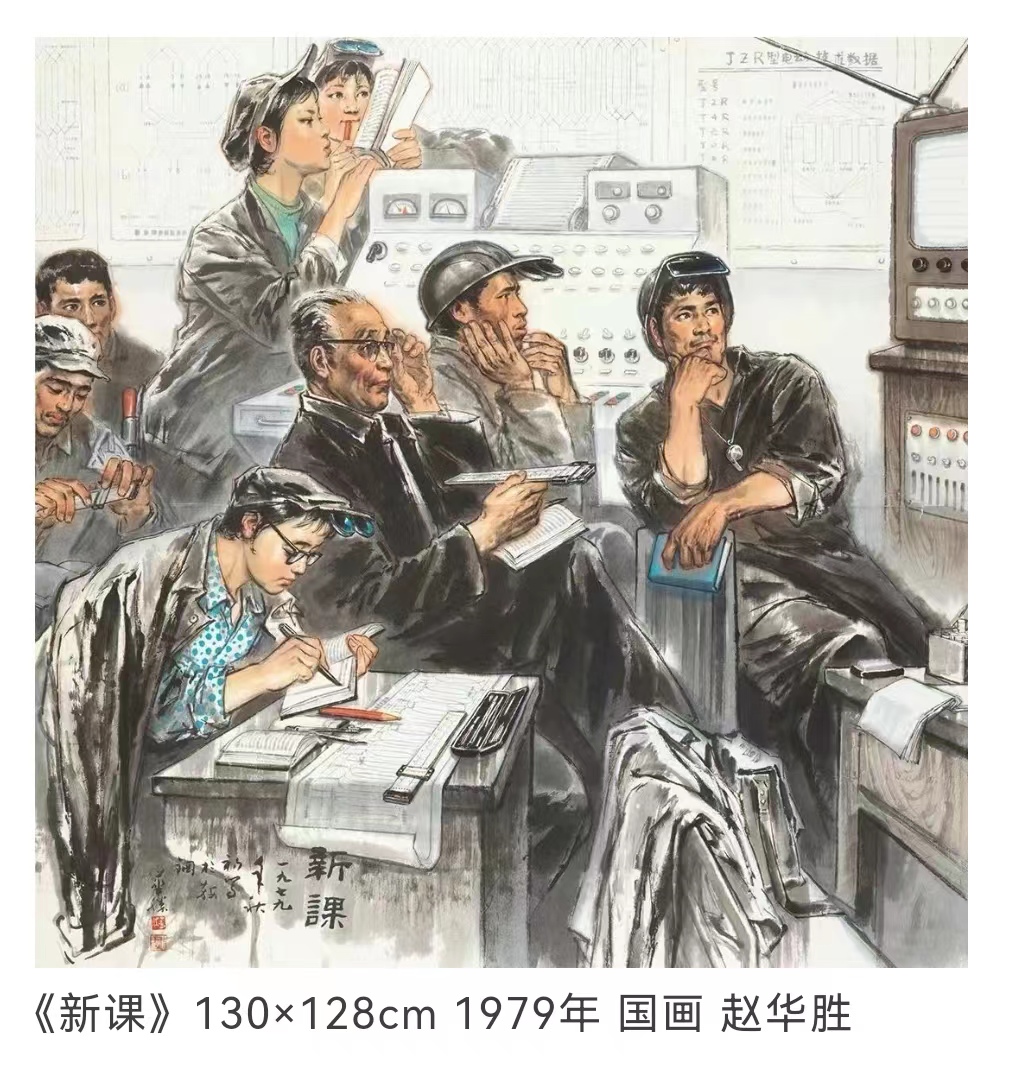

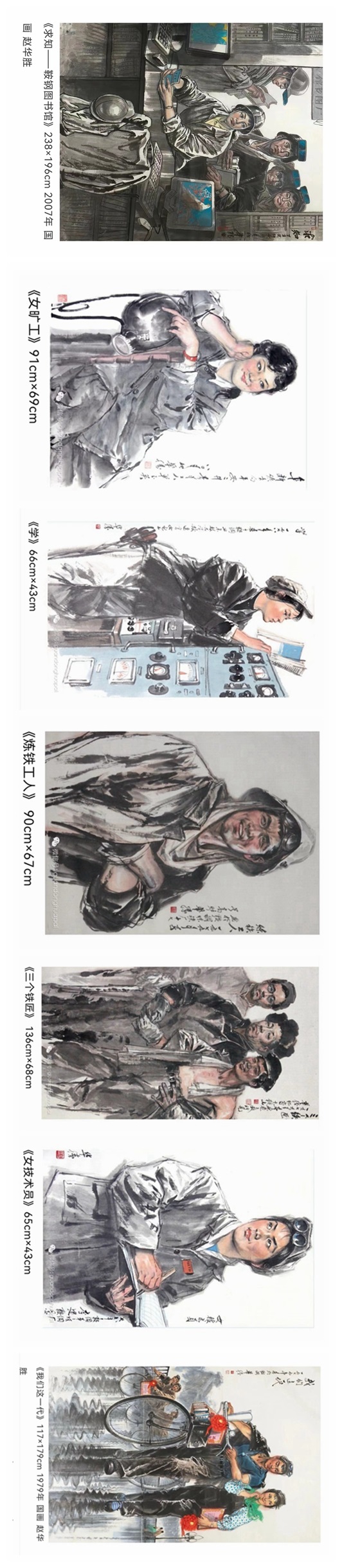

赵华胜的脚步与中国重工业发展同步而行,在鞍钢,他在参与了工厂的改革进程中,用画笔记录着鞍钢前行的足迹。《新课》画于1979年,画中老中青三代建设者在收听电视讲座,为砥砺前行积累着知识的储备。

他认为重工业发展才是一个大国真正的实力,构成国家的核心力量是工人阶级,怀着崇高的历史责任感,稳健扎实面对风险和挑战,赵华胜誓将自己的艺术化作民族精神的火炬,融入共和国奋进的号角声中。

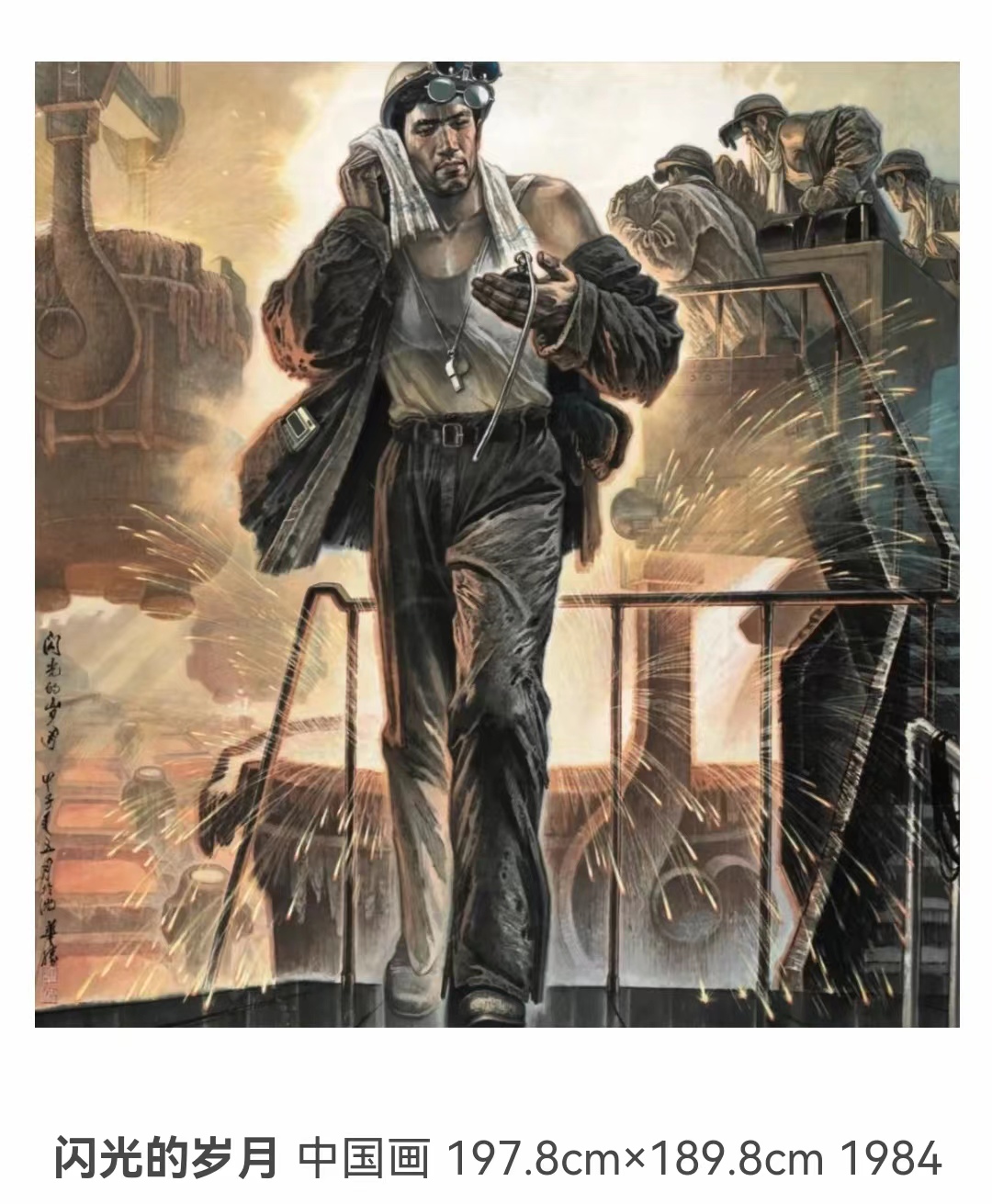

精品佳构来源于生活积累,这期间他创作了很多人物记录工业历史进程的人物画作品,1984年《闪光的岁月》诞生了。披着四溅的钢花,一个步伐坚定的炉长迎面走来了,他匆匆擦着汗水,注视着手中的秒表,充满自信和豪情……这幅画是运用“新铁线描”和“赵氏浇铸皴”的成果显像,是将“光影积墨法”和“汗渍焦墨法”熟练运用的经典之作。

创新是面临挑战的,历来勇于改革者都要经得起争议,直面不同观点。在和者盖寡的日子里“按倒葫芦起来个瓢”,赵华胜越挫越勇,

赵华胜大工业题材中国画之路在继续延伸着,1997年他又创作了《鞍钢青年总炉长》一画,塑造了朱喜文这位赓续承传人坚定执着的形象。

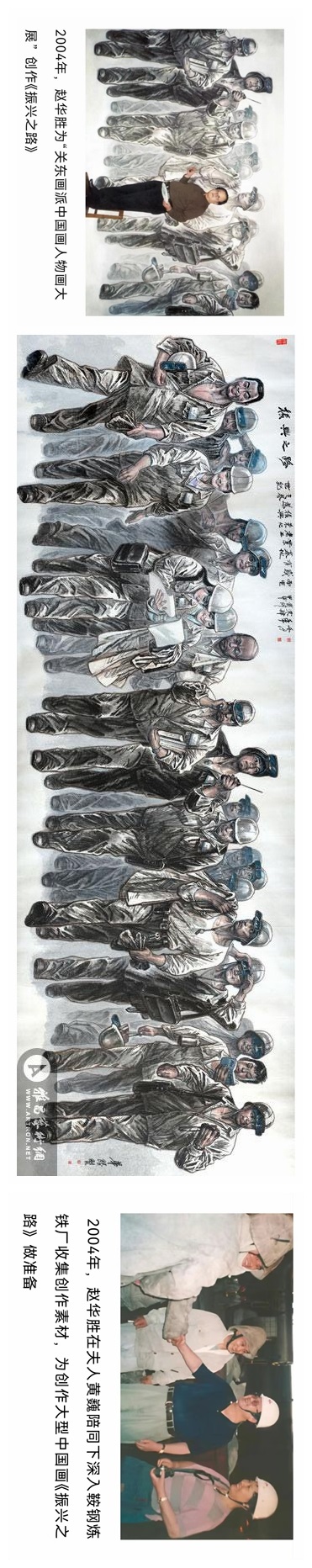

2004年,当听到党中央重振大东北工业基地的国策精神时,他再次深入到鞍钢生产第一线采访,满腔热情地创作了大型主题画《振兴之路》。2007年,他在《求知·鞍钢图书馆》一画中,为振兴之路做了时代性注解——大东北的工业振兴应在“求知”中握紧科学发展这把总钥匙。

4、闪光的群像长卷

年华在流逝着青春,时光却积累着收获,随着画家这轻松和凝重并存的笔墨抒发,使一批又一批钢铁工人的形象走进画坛:

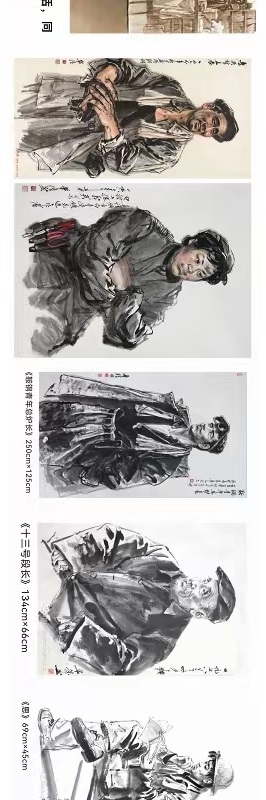

有《老英雄孟泰》《十八号炉长闫培秀》《阜新矿先进工作者孙义英》等为英模传神写照的系列肖像;有记录工人群体生活的情境画《雅兴》《我们这一代》《心曲》等;有《阜新采煤班长戴启》《气焊工牟英瑛姐妹》《老工厂三个铁匠》等感人形象;

在创作过程中,赵华胜的手沾着工人身上的汗水,呼吸着厂矿的滚滚风尘,闻着的是带着钢花和工作服烧焦的糊味,听着的是工人的心跳声。这种艺术实践是他独有的,尤其是和工人情感上的联系,同忧同乐,你中有我我中有你。

在编辑中,笔者仅在网上收集赵华胜创作的有关工人形象写生画作就二百多幅,还不包括没有搜索到一些画作,如果加上他尚未公布于众的大量习作,数量就更为可观了。

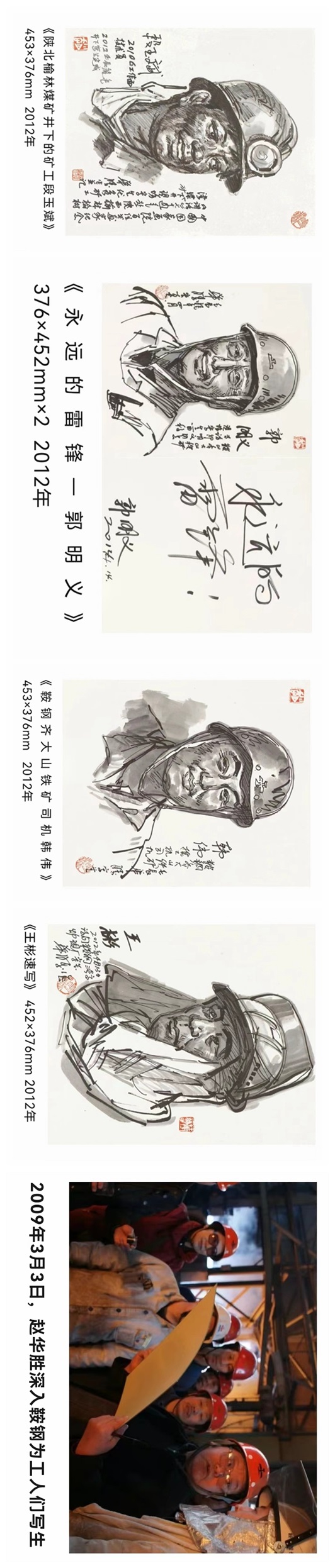

2012年之后,这位年逾古稀的“青年画家”又走向了工厂矿山,画了一批新肖像画作品,其中有鞍山齐大山铁矿推土机司机韩伟、陕北榆林井下矿工段玉斌、鞍钢三号高炉炉长王彬、当代学雷锋典型郭明义等。这批人物速写,以线为骨,用笔简洁生动,眉宇传神富有张力,仿佛是一座座耸立的山峰,令人仰望而生敬意。

在半个多世纪里,赵华胜年复一年地走进生活,为中国的重工业发展立言,为钢铁工人立像,一个个鲜活的历史瞬间凸显在长长的画卷上,书写者一个画家与中国大工业命运相连的血肉亲情,当之无愧地成为“中国大工业中国画的开创者”。

尾声

应该强调的是,当代艺术成就的核心成果已经北移,怀着亡国奴不屈的尊严和农垦荒路历程,造就了当今人才济济的东北文化中心壮美的群体,赵华胜只是其中一员。

萧红的故乡、丁玲的家园,这里是文化学者的集聚地,文学艺术界人才呼之欲出,尤其在绘画领域的油画、国画、版画、剪纸等方面精品盖世。

东北的山水、花鸟、人物画家中,大师们比肩而立,以鲜明的个性特征,内涵丰厚的艺术成果名标于世。这种不争的现实告诉人们,大师和巨匠的摇篮在北方!

2024年6月25日于北京

赵华胜先生

赵华胜(1939-2023),曾任辽宁画院院长,中国画学会常务理事,中国同泽书画研究院终身名誉院长,中国当代画派联谊会常务副主席,中国国家画院院委、研究员、国家一级美术师,辽宁省文史研究馆馆员。关东画派领军人及代表性画家。

版权与免责声明:

【声明】本文转载自其它网络媒体,版权归原网站及作者所有;本站发表之图文,均出于非商业性的文化交流和大众鉴赏目的,并不代表赞同其观点和对其真实性负责。如果发现有涉嫌抄袭或不良信息内容,请您告知(电话:17712620144,QQ:476944718,邮件:476944718@qq.com),我们会在第一时间删除。- 【艺术主持】上海人,“葱”最后一次

- 【艺术主持】上海人疯了,给葱办了个摄影展

- 【艺术主持】不一样的表达:SIVA美术学子的抗疫...

- 【艺术主持】这些海报见证了余德耀之所爱

- 【艺术主持】不如各安其睡

- 【艺术主持】奈良美智“小坏蛋”让你害怕还是...

- 【艺术主持】无需赞许,始得自由

- 【艺术主持】失去的裂变

- 【艺术主持】仇德树还活着吗?

- 【艺术主持】Angelababy画得好吗?

版权所有 2000-2020 上海麟驾艺术品信息有限公司

Copyright 2000-2020 Cnarts.net Incorporated. All rights reserved

|

|

|

|

|

沪公网安备 31010102006431号 |