用艺术回应艺术,在泰康美术馆感受“镜象与幻化”

时间:2024/6/23 20:10:35 来源:艺术中国

展览海报

2024年6月16日,泰康美术馆首个不以泰康收藏为主的群展“是一是二:镜象与幻化”正式拉开帷幕。此次展览由策展人杨紫策划,依据清代《是一是二图》,巧妙串联起当代艺术作品与古画之间那些或具象或抽象的微妙隐喻。

清 丁观鹏 《乾隆皇帝是一是二图轴》

“是一是二,不即不离”:乾隆御题诗蕴藏着怎样的哲思?

清代《是一是二图》轴共有五幅,构图依循了传为宋画的《二我图》的形制安排:一位坐在床榻上男子与他的肖像形成镜像,旁边的童子表现出服侍的姿态,奇珍异宝围绕着他们。而出演主角的则是乾隆本人,难怪有人将这幅绘画称为他的“清代cosplay”。乾隆御题:“是一是二,不即不离。”

《乾隆皇帝是一是二图轴》局部

策展人杨紫认为,诗中的“是一是二,不即不离”象征着艺术对自身的递归式追问,“儒可墨可”指向不同文明包容共生的政治主张。“递归”,即通过重复将问题分解为同类的子问题来解决问题的方法。它的本质在于递进与回归,换句话说,每次递归是一个循环,虽然终点回到原点,但这个原点是“新”的,又不同于原来的原点,或原点的原来。无和有,阴和阳,存在者或存在,无论聚合或排斥,总会向整体化的自身回归,氤氲出连续的对立性,这般幻化的过程,也是一个镜像再次形成的递归过程。

展览现场

策展人杨紫写道:“策划这样一场群展,很难从某个概念或观点出发,很难选择反映这个概念的艺术品,将它们使用为证明实例。相反,从艺术出发,寻找与之应和的艺术,从一个原点回到另一个原点,是展览构想的初衷。”

展览现场

15位国内外艺术家,以多元媒介演绎“画中画”

展览包含了十五位艺术家的创作,除了视野穿梭于中外的中国艺术家,印度尼西亚、越南、丹麦等国外艺术家也参与了本次展览,旨在以全球视角关注并呈现当代艺术生态。诸多作品及艺术家为首次在中国大陆地区参展。参展作品表现了中外艺术家对于自我形象与认同的不懈探求,他们的艺术语言和创作思路都极具特色,为观众呈现出艺术样态的多元性,以及其中所包含问题的复杂性。

唐菡 《无限容器》 2021年 7分50秒 单频影像,彩色,有声,循环

参展作品暗含着“递归”的哲理,包含架上绘画、影像、摄影、雕塑、装置、书法等媒介。唐菡的录像作品《无限容器》试图将厚重的石头转译成轻盈的物质,她将石头装箱的收藏过程编辑成无缝的回环场景,并把石头的图像抽空,使之成为一个承载底图的负形边框。周滔的《大数据之轴》拍摄了贵州数据中心周遭的风景,摄影机之眼和肉眼像幽灵般盘旋于此,随着时间的绵延偷偷切换,是“对立的连续性”的视觉化表达。

周滔 《大数据之轴》 2024年 57分34秒 单频4K高清影像(16:9,彩色,有声)(本作品由地形实践工作室和维他命艺术空间出品,M Art Foundation联合制作,图片由艺术家和维他命艺术空间惠允)

Jesper Just、I Gusti Ayu Kadek Murniasih、Mai Ta、詹蕤以种种方式传达意识中自我的肖像,即便有的时候它们幻化得难以辨认。Jesper Just的新片《恐惧之间》中,演员马特·狄龙(Matt Dillon)躺在一台功能性磁共振造影仪(fMRI)中朗诵一段独白。机器捕捉他的脑部活动,并以二维和三维的形态呈现。通过情感的演绎与功能磁共振成像技术结合,影片以客观的角度审视情感,并将其视为文化的造物。

Jesper Just《恐惧之间》(Interfears) 2023年 16分钟 单屏录像

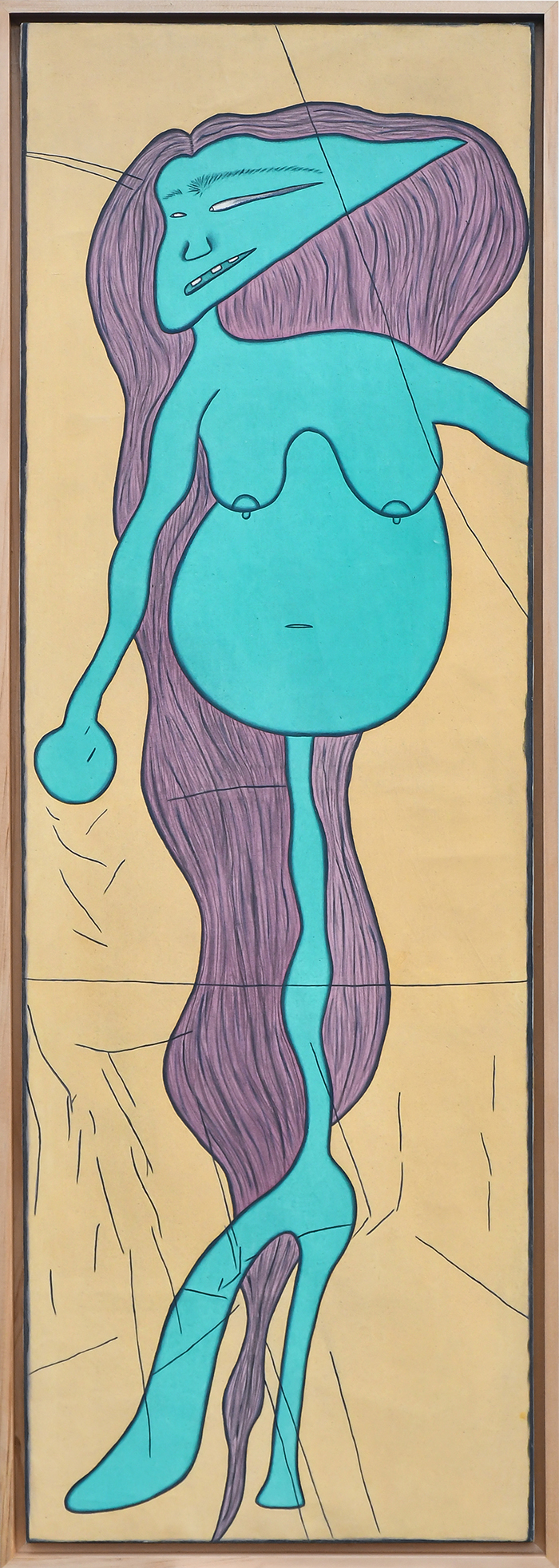

Murniasih笔下的人体经常与动物、植物结合在一起,变形为奇幻的生物。她将无意识中的形象自由组合,展现着女性的生命力。她描绘的女性身体自在、独立而主动,接近欲望的自然本源。画面中粗线条轮廓和平面抽象的形状,以及对植物形象的偏爱,可见她对巴厘岛本土艺术的继承。

I Gusti Ayu Kadek Murniasih 《只剩我的障碍》(Ada Saja Halanganku) 2000年 150cm×50cm 布面丙烯

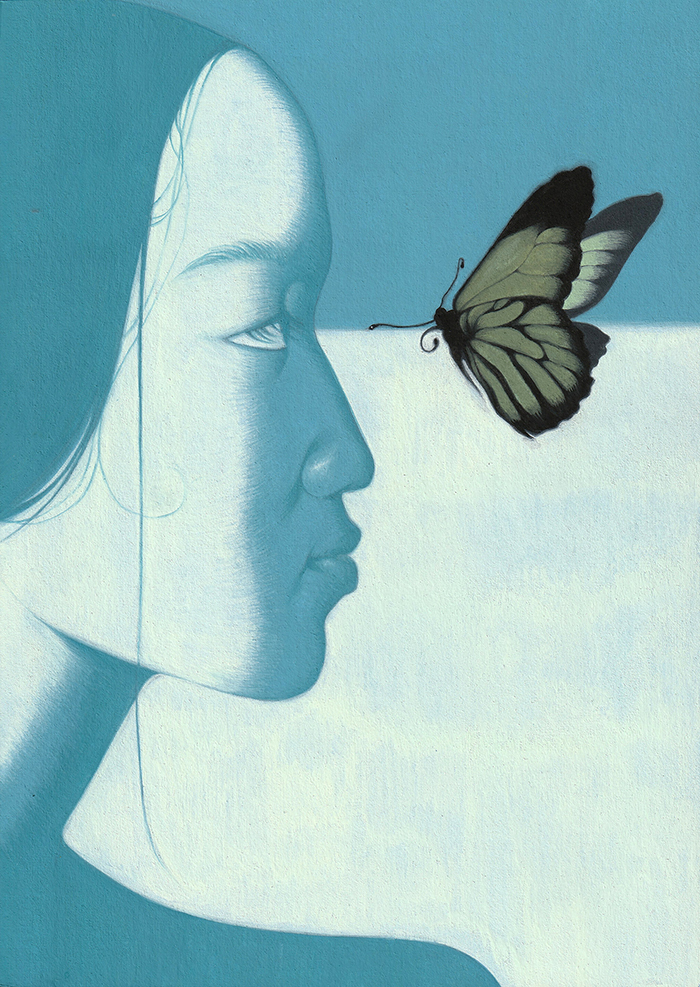

Mai Ta 通过“杏仁核”系列描绘她的回忆,这是艺术家保存时间的尝试,对她来说,曾经神圣而真实可触的东西,如今已不复存在。

Mai Ta 《如同幽魂》(Like A Ghost) 2022年 12.7cm×17.8cm 纸本水彩,裱于木板

在鲁大东和张联的作品中,镜子直接出场,将递归的“原点”之间的相似性象征地隐喻出来。对鲁大东来说,镜子是书法循环的一种载体。以此观念为契机,他创作了一场未命名的现场书写表演。他书写的文字中融合了古代纹样,内容上也呼应了美术馆的文化基因。

鲁大东 鲁大东现场书写表演 2024年

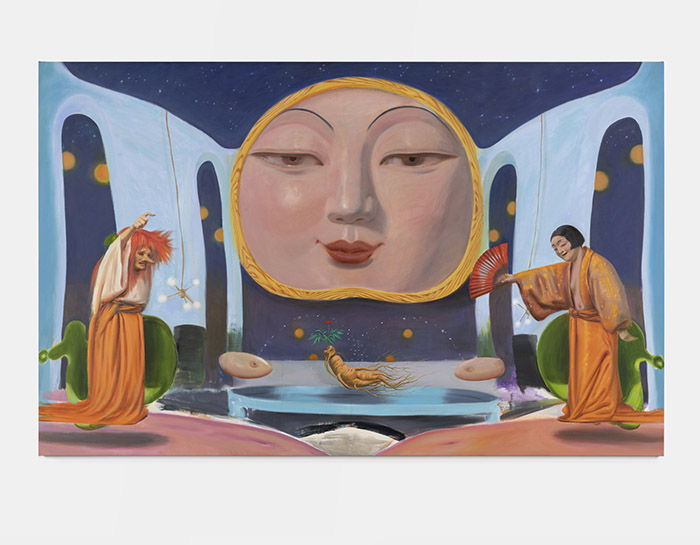

张联的《神庙》围绕着艺术家将自己视为集体和自然界的一部分,同时又与之分离的观念展开。艺术家描绘了一个理想化的剧场,所有关于人类和宇宙的叙事都在此展开。神圣和世俗、冲突与和谐、悲伤与欢乐,一切对立的桥段都在这个剧场中轮流上演。

张联 《神庙》 2022年 170 cm×270 cm 布面油画

李子勋的《爱情殿堂》和佩恩恩的《衍生宴》同样蕴含超现实主义的因素,暗指命运终极的悲剧性。而在石青的《白糖记》中,这种悲剧性被对现代性的思考取代。个人价值和个人意义被强调,人们通过新的镜像认识自己。

李子勋 《爱情殿堂》 1999年 360 cm×360 cm×185 cm 丙烯颜料、喷漆、木材、塑胶、金属、灯、马达、机械装置、金鱼

《爱情殿堂》以超现实视觉叙事的手法,探索一种矛盾美学观,意在刻画两性交往时微妙、细腻、不确定的心理变化,传达出艺术家对原初世界受造的想象。在艺术家用象征语言建构的万物关系中,呈现出“对立”与“统一”且周而复始的状态。

佩恩恩《衍生宴》中的《罗汉大宗(干制·素·佛跳墙)》 2023年 木质水闸:100 cm×30 cm×84 cm 宋磁州窑绿釉缠枝剃花双龙尊瓶(仿)、杨桃(仿)、葡萄枝子、豆腐丸子、狼尾草

《衍生宴》用仿真食品影射出资本主义世界是一个“衍生学”的世界:每当系统面临崩溃的风险时,它总会试图衍生出一个新的金融投机世界来转嫁风险,作品对这种“永远增长”的神话提出了质疑。

石青 《白糖记》 2020年 26分钟 单频影像

影片《白糖记》所提示的时间基点大致在晚明万历年间。作为“堕落”的象征,糖的普及与当时消费主义以及心学思潮影响下的“由放入纵”的世风颇为“合拍”,这显著表现在戏曲的兴盛中。同时,有一批学者在没有所谓外部参照的情况下开始进行制度上的反思。在物质消费、戏曲和儒学争论中,个人价值和个人意识的启蒙随处可见。“现代性”有从中萌芽的可能性。

展览现场

唐永祥撷取日常的图景——公园中练剑的市民、水果、放学接孩子的家长,在一瞬间的图像拍摄后,他进入了与图像和绘画的漫长“拉锯战”。他的工作源于一种“感应”,即现象世界与精神世界的邂逅与共振,他将瞬间的邂逅拽入饱满的时间区块内,来追认印象和形象的契合。事实上,展览中作品的选择亦使用了类似的方法,从而对应《是一是二图》。例如,唐菡作品中的手势和绘画中青年侍者的手势对应;当代艺术家所使用的镜子和自画像与《是一是二图》中肖像和“画中画”对应;余友涵和周滔的风景与古画中的山水屏风对应。

唐永祥 《白色和蓝色上有一些水果》 2014年 150cm×180cm 布面油画(图片由艺术家和魔金石空间提供)

童义欣 《石化海的形成》 2022年 12分18秒 高清具声影像

《石化海的形成》在艺术家曾经使用过的三间工作室内拍摄,并将视角延伸到室外令人惊叹的风景之中。录像在微距和远距之间切换,以强调这一事实:雕塑作为一种人造物,是在有机的生态环境中被赋予生命活力的。

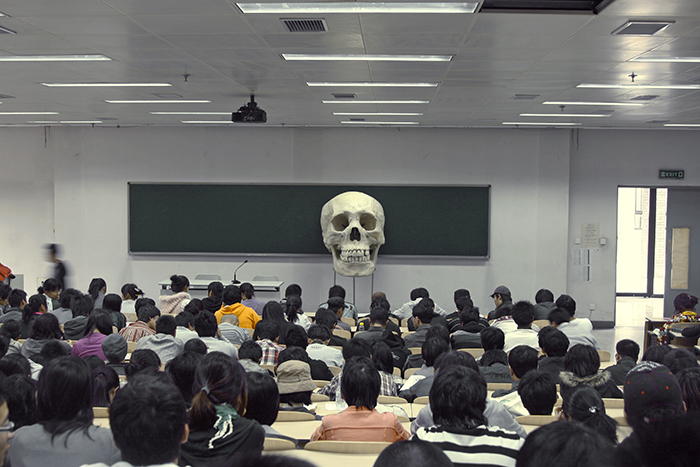

王旭 《大头骨在满是一年级学生的F109教室》 2008年 尺寸可变 树脂、金属、油性漆

王旭以俄罗斯列宾美术学院的石膏教具照片为参考,为新学期的艺用解剖课程制作头骨模型。他借用北京国家自然博物馆收藏的拆散头骨模型,将其等比例放大制作为可以拆散的巨大头骨。创作过程中他所目睹的艺术家的处境变迁,让他对“无形结构”以及笼罩它的“迷雾”产生兴趣,并致力于在一团迷雾中制造一种“真实与伟大”的体积和视觉经验。

展览现场

余友涵的《抽象1988-1》通过点与线的浮动、循环象征物质和精神世界的交织,体现了余友涵对宇宙运动自发和自由的理解。他表示:“我非常喜欢老子的基本观点,因此也想让画面达到鲜活、灵动、永不停歇的效果。”

余友涵 《抽象1988-1》 1988年 160.6cm×132cm 布面丙烯

对于余友涵的“兵马俑系列”,冯原写道:“余友涵笔下的俑,并非是在今天的世界文化遗产名录中的兵马俑——‘他们’是凝望‘今朝’的‘我们’之先祖,透过‘俑’之于我们的对视,我们从俑的面目和表情上看到了‘我们’。”

余友涵 《白线兵马俑》 1998年 110cm×89cm 布面丙烯

在“天气与彩色纸”系列作品中,艺术家詹蕤记录每日所在地的天气情况,并以雕塑的最小单元动作——折一下纸,加上摄影的最小单元动作——按一次快门的方式完成对信息的转译。用纸张四个边角的折叠对应着阴、晴、雨、雪四种天气,并以 7×7 的排列方式组合成 49 天内的“天气图像”。在艺术家眼中,无论天气、经济或者艺术,宏伟的词汇已经不再显得超越了,它们总是跟一些具体的小事连通着。否定超越性事物蛊惑人心的神秘感,也是对艺术史现代主义叙事中个体精神性的怀疑。

詹蕤 《天气——304.2 克金黄》 2021年 169cm×120cm 收藏级喷墨打印,裱于铝塑板

展览在陈列作品上也遵循了递归原则,利用泰康美术馆近乎平均分隔的空间设置,将一些艺术家的系列作品拆散后组合,再将该组合重复地展示于不同展厅,造成似曾相识的错觉。美术馆的上下两层也形成了类似“镜像”式的关系。

展览现场

泰康美术馆的此次展览更多地展现出了正在进行中的艺术生态,富有实验性。艺术家正在探索,作品正在生长。穿越时间的理论与刻画时代的艺术相向而行,来自不同地区的艺术家声音展现出来自个体的情感波动。展览试图用中国古代理论提供的方法来进入当代艺术,为观众打开了一个更宽阔的艺术视野。

据悉,展览将持续至2024年7月31日。(本文文字资料和图片均由泰康美术馆提供)

版权与免责声明:

【声明】本文转载自其它网络媒体,版权归原网站及作者所有;本站发表之图文,均出于非商业性的文化交流和大众鉴赏目的,并不代表赞同其观点和对其真实性负责。如果发现有涉嫌抄袭或不良信息内容,请您告知(电话:17712620144,QQ:476944718,邮件:476944718@qq.com),我们会在第一时间删除。- 【艺术主持】上海人,“葱”最后一次

- 【艺术主持】上海人疯了,给葱办了个摄影展

- 【艺术主持】不一样的表达:SIVA美术学子的抗疫...

- 【艺术主持】这些海报见证了余德耀之所爱

- 【艺术主持】不如各安其睡

- 【艺术主持】奈良美智“小坏蛋”让你害怕还是...

- 【艺术主持】无需赞许,始得自由

- 【艺术主持】失去的裂变

- 【艺术主持】仇德树还活着吗?

- 【艺术主持】Angelababy画得好吗?

版权所有 2000-2020 上海麟驾艺术品信息有限公司

Copyright 2000-2020 Cnarts.net Incorporated. All rights reserved

|

|

|

|

|

沪公网安备 31010102006431号 |