吴洪亮×贾雨鸣×徐航:当代水墨还不急于寻找边界,以宽容和开放面对实验

时间:2024/6/21 21:21:57 来源:艺术中国

左起:贾雨鸣、吴洪亮、徐航在《墨·CHINA》展览现场对谈

2024年5月25日-6月23日,由上海视觉艺术学院、老甲艺术馆主办,上海视觉艺术学院美术馆策划,上海视觉艺术学院·当代水墨艺术研究院承办的《墨·CHINA》当代水墨艺术展·北京站在老甲艺术馆举行。展览展出了刘国松、贾浩义、刘一原、张雷平、蒋奇谷、程雁滨、陈九、何曦、邓建强、石墨、王敏杰、樊杰颖、丁设、杜松儒、徐航、王煜、朱小坤等17位具有原创和探索性创作观念的艺术家的水墨作品。

展览旨在从中国水墨本身出发,梳理当代水墨架构,以当代艺术的视角对全球化水墨艺术发展进行探讨,以学术展的形式绘就水墨艺术的创造性转化、创新性发展。展览期间,主办方特别邀请到北京画院院长吴洪亮,与老甲艺术馆馆长贾雨鸣、新水墨艺术家徐航,共同就当代水墨的学术话题展开探讨。

展览现场观看展出作品

贾雨鸣:吴院长,您作为知名策展人和美术理论家,在传统与当代之间搭建起阐释与沟通的桥梁,您看完《墨·CHINA》这个展览有怎样的感受?

吴洪亮:今天来到老甲艺术馆看完这个展览非常兴奋,首先题目取得很好。这个展览其实是把从“中国画”到“水墨”等概念以一个非常鲜活的方式进行了呈现。从我个人角度来讲,展览遴选的艺术家也是我非常关注的,其中既包括像刘国松、贾浩义等先生前辈,也有像坐在旁边的徐航等中坚力量。整个展览非常具有实验性,是跨越了大半个世纪的从中国画到水墨画的生动实践。

如果中国画没有危机,那就没有“中国画”的提法。我们把目光回溯到上世纪初,当时不仅中国文化,乃至国家都面临着一个存亡问题。以前中国人称绘画为“丹青”,所谓民族国家的概念也是近一百多年的事情,后来才叫“中国画”,因此“中国画”的生成本身就带着危机感。进入20世纪80年代以后,“水墨”概念逐步广为认知,例如油画、版画、漆画、水墨。当中国绘画融入一个更全球化思维的时候,面对国际语境,它回到材料本身,这是对水墨的认知。

在今天这个展览里,无论是谈当代水墨,还是实验水墨,这些词也差不多用了二、三十年,甚至更长时间。我们无法给出一个准确定义。但很多事情大家一眼观之,内心自有一套逻辑,这些作品已经跟传统中国画拉开了一定的距离,而明显受到了现代艺术,进而包括抽象表现主义、行动性绘画,甚至装置、观念艺术的影响。比如徐航的作品从墙上以一个坡度垂下来,其实已经偏装置化,所以对我来说不是要把它们放在一个框架里去思考,而是带着一双清澈的眼睛来看画。这些作品在今天的中国画坛或者说以水墨为材料的展览中,都是非常重要的,有一些很熟悉,有一些是在我的视野和知识范围之外。但是,整个展览的作品水平高,看过之后很欣喜。

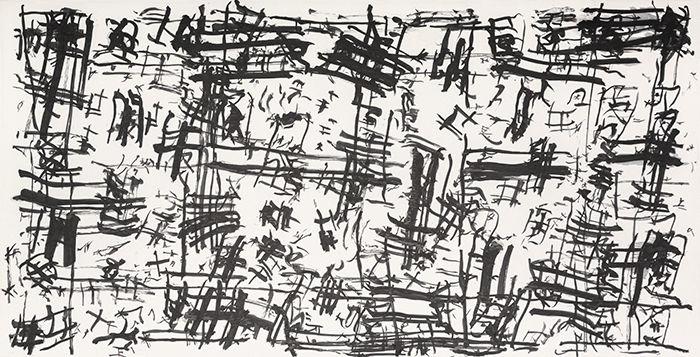

丁设 《105202009102255》161x316cm 纸本水墨 2020

贾雨鸣:您觉得展览哪几件作品是让您印象最深刻的?

吴洪亮:像贾浩义先生是北京画院的代表性艺术家,今天又在这儿看,是一个旧识重逢的感觉。又比如丁设老师在我的印象中,他是更接近西方抽象绘画的艺术家。2019年我策划威尼斯双年展中国馆的时候,他在威尼斯同时有一个展览,但遗憾的是因为时间问题没能亲临现场。我一直通过微信朋友圈关注他的创作,第一,他创作很勤奋,作品数量可观;第二,也是更重要的是,抽象水墨这套创造和研究的可拓展的空间并不宽,尤其在中国。抽象是一个难度特别大的领域,好在上海还是有抽象传统的。丁设老师使用不同的材料、色彩,甚至最简单的笔触,传达的内容越来越丰盈,就像这次展览的作品非常简单,但很丰沛。

对于这次展览,如果观众来看画,我的建议是不仅仅看画的是梯田、草地或是人物。我认为在偏当代实验性的水墨作品中,画面内容和叙事逻辑也可以不看。那看什么?要训练我们去看艺术本体,也就是线条、形状、色彩、结构关系和肌理等,如果再进一步就是观念,也就是艺术家是怎么想的?他怎么思考和输出?在这方面,我们的美术教育缺失太多了。有些朋友说每次看画都很踌躇,我的建议就是把这些都扔掉,因为人的眼睛能接受的最根本的信息不是叙事逻辑,而是线条、色彩、韵律等。用这种眼光去看作品,就会发现今天展厅里的很多作品就特别值得观看。例如我在现场看丁设的作品还是一惊,觉得颇具能量。

贾雨鸣:在上海展的时候,丁设老师还有一件作品,是用水墨把宣纸洇湿,然后剪成各种各样的格子钉在墙上,视觉效果特别好,可惜这件作品在别的地方展出,没有出现在北京站的展览里。您的一席话,开拓了我们的眼界,看展览还是要用视觉效果扩展我们的认知,我们也特别高兴在老甲艺术馆做这个展览,这跟老甲的艺术理念是比较契合的。

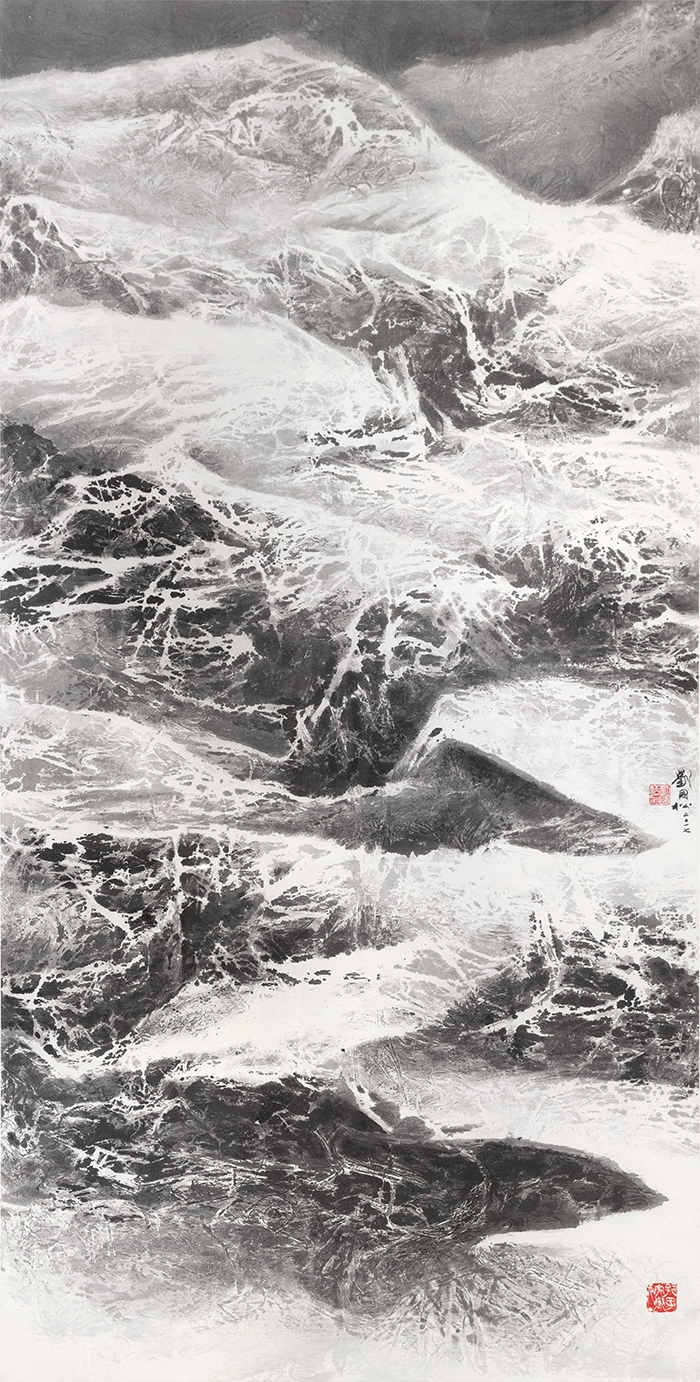

刘国松 《雪网山痕皆自然》纸本水墨 185X54cm

徐航:展览开幕当天,研讨会上也在讲这个问题。像张雷平老师,是师从吴昌硕的笔意,进而创新变化,而我们年轻一代更偏当代水墨,而且最近业内关于水墨的书写性、大写意等都有很多讨论,您从大的角度怎么看?

吴洪亮:当然这些话题对我们业界中人都不是新话题,是一些老话题,只是每个阶段,每个话题会被再次提起,它所面对的语境又有所差异而已。水墨之前不是问题,但今天成为问题,就是因为它的介入逻辑。中国人拿着一支毛笔建构的世界,它背后所传递人文精神是评价绘画水平和格调高低的一把尺子,而进入20世纪80年代以来,它变得更有视觉性了。这个视觉既有图像的传达,又有观念的理解。当这些问题放在当下,传统笔墨的方式就覆盖不了这些知识系统了。此时,有的艺术家就把自己的外延扩大,比如说刘国松先生,他就提出“革中锋的命”,吴冠中先生提出“笔墨等于零”,当然这些说法有一定的标签和广告性质,但核心是希望中国艺术能往前走。

如果我们以一个更客观冷静的美术史态度,或者我们不把看画的逻辑放在中国、乃至东亚,那我们就要用另外的一套视觉方式来思考了。像刘国松先生的作品,传统的那把尺子是量不着他的,但以传统尺子去说那不是好画,我认为也欠妥。我们可以说吴冠中没达到吴昌硕笔底的能量,但是吴冠中做了另外的贡献。比如说贾浩义先生是北京画院80年代的先锋艺术家,说实话如果当年问贾先生那个时候老先生是夸你还是骂你,我也很迟疑。

贾浩义(老甲) 《草地风神》 180x96cm 1997

贾雨鸣:原来有很多展览,我父亲拿画上去的时候都是被撤下来的。

吴洪亮:今天我们看贾先生的作品也不觉得老,但也不新了。他那一辈人对于笔墨能量构成关系的理解和实践,在今天一个现代美术馆建筑空间和新的人类观看与理解艺术的方式面前,它已经开始走向经典了。但是所有的经典之前一定是先锋的,这是一个必然的过程,没有人画第一天就已经经典成为文物了,这是不可能的。

所以,今天我们去下定义可能为时太早,作为当下人我们能看出其中的教育意义和艺术带给我们的欢愉。我们应该真诚地去表达,不喜欢就是不喜欢,但在这个逻辑里,我觉得可以更放松地去面对前人与看待今人。对所有的实验保持一个开放的态度是重要的,我一直希望是前辈能不能更宽容,年轻人能不能更耐心。很多中国的传统绘画我们是不是能耐心看下去,老先生们看到不太可心的东西能不能也了解一下,我觉得美术馆就是这样一个平台。在宽容之后建立的批评,我认为更有价值,对事业的发展更有推动作用。这不是简单的中庸,是我的真希望。有的时候大家的评论很急切,我希望能不能慢半拍。

展览现场观看展出作品

徐航:刚才讲得特别好,我们站在一个什么角度去看水墨,评判标准的尺子不一样,拿到国际环境,不一定是按中国画的评判标准去看。

吴洪亮:因为你不能指望一个老外,有时间去研究中国的笔墨。但是视觉所表达的关乎人性,比如说线条、色彩、空间这是大家共有的、共情的内容。在这些系统里头,你能不能成为一个了不起的艺术家,这时就特别重要。

说实话以前一个艺术家,比如说齐白石,他如果不来北京,齐白石在湘潭也是很好的艺术家,那时只要搞定一方,就生活无忧。后来搞定北京、上海、广州这几个大城市,那就是具有全国影响力的艺术家,今天就完全没用了。今天的孩子们创作一件作品,在网上一挂,只要够影响力,全世界瞬间就知道了。别说笔墨,那些招数在几秒钟后已经被消费掉了,这个时候所谓艺术创作的独特性,一个是维度,一个是深度,考验的问题就更大了。

所以在今天,面对新的创作语境,当然可以像傅雷先生说的要“往深处去”,还有就是要跳出藩篱、找到新路。有很多前辈,当年都是跳出藩篱走新路,有一些像老甲,成功就留下了,有一些就失败了,这是必然的。我一直认为敢于实践是值得钦佩的,但是不是胡来,胡来这件事还是看得出来的,但是能否专业而宽容,对于我们今天观众的眼睛也是一个重要的考验,这是相互的希望吧。

石墨 《与波洛克对话》365X145cm

徐航:现在有一种说法,把水墨艺术家分为70年代以前和70年代以后两个群体,您觉得两者之间是不是有一个明显的变化?

吴洪亮:我觉得这个分法有一定的道理,尤其是描述中国美术的发展,因为1949年肯定是一个标志性的分水岭,然后60年代有十年停顿,80年代改革开放,2000年到2008年是北京奥运会,之后中国进入一个高增长时期。他们创作的阶段可以做进一步思考,我曾经受湖北美术院的邀请,参与研究和策划以周韶华先生为首的六位湖北老先生的展览,叫做“敢为先行”。我同意做这个展览是因为我有一个关于“八五新潮”特别偶然的发现,这个发现促使我来做了研究,写了一篇文章。最近大家又开始讨论八五新潮的问题,也会讨论写意与工笔的问题。

刘一原 《腾》纸本水墨 239X121cm

而在那个时期,你会发现各个地方的花鸟、山水,基本上是写意,工笔是少的,那个时候就有一份责任:振兴工笔。比如说五、六十年代,水墨人物是一个重头,因为国家需要,一直到改革开放初期全是画写意,像对蒋采萍老师那一代人说,到了80年代后期,要振兴工笔画。这几年因为的视觉传播,手机、移动互联网、多媒体……我们整个传播系统已经偏图像化了,什么能以最好的状态和最快的速度表现今天的图像认知?工笔画。这个时候你会发现这么多年技术的积淀,从南京到北京,一批大工笔艺术家画得极其认真,都是大作品,又加之全国美展的奖项偏多,今天我们看到的是一股工笔的热潮。靳先生这一呼吁,没准哪一天全部都写意了。

因为今天中国更自信,今天的工笔其实包含了壁画的因素,也有西画的逻辑,从人才准备,包括画法、传播……所以中国工笔现在很厚实。我们今天努力写意,没准未来写意也太厉害了,这就是历史的一个循环,所以也不尽然要这么紧张。

展览现场观看展出作品

贾雨鸣:在研讨会上谈到当代水墨怎么定义的问题,您觉得这个圈如何画呢?

吴洪亮:别画圈了,很多人急于去做边界,其实源于两种因素。一是理论研究者如果不画圈、不画时间轴,所有概念是没有附着的。但是所谓当代的东西还在建自己的体系,楼还没盖起来,这个过程我觉得着急去表述蛮难的。历史上很多名字有它的刻意性,尤其是近几十年来人类已经很主动在建构自己的观念逻辑,今天的艺术已经不仅仅是一个视觉问题了。在这个时候艺术家带着他的思考性前置,或者批评的定位,有利于自己进入历史,或者有利于分析,这也没问题。但是这时候如果主观性划分得太死,第一如果影响力太大,可能限制了发展,第二个也许画错了呢,这也说不准。所以,我的心态是我一直说我是一个举证者,但可能不是一个有效的判断者,我是做二十世纪研究的,现在连二十世纪研究都在举证,不敢叫判断,这对我来说是很难的。

贾雨鸣:对,因为现在每个人认知的当代水墨都不一样,包括当代艺术都是百花齐放的,也很难画。多少年以后再去讨论水墨可能会有别的见解。像老甲的画,放在当代水墨里面,我都觉得挺惊讶的。画圈看谁画,每个人画的都不一样。

吴洪亮:对,我觉得在老甲先生的时间维度中,他其实已经是一个突围者,只有突围才可以进入所谓这个圈里。有的时候很多艺术家所谓超越历史,其实是跑赢了时间,这就是他的能量。这是作为旁观者特别乐于看到的,是一种惊喜。

(编辑/许柏成 图片提供:老甲艺术馆)

展览海报

《墨·CHINA》当代水墨艺术展·北京站

展览日期:2024年5月25日—6月23日

开馆时间:周三至周日上午 9:00—11:30,下午1:30—5:00,4:30停止入场

展馆地址:北京市昌平区霍营华龙苑中里入口

版权与免责声明:

【声明】本文转载自其它网络媒体,版权归原网站及作者所有;本站发表之图文,均出于非商业性的文化交流和大众鉴赏目的,并不代表赞同其观点和对其真实性负责。如果发现有涉嫌抄袭或不良信息内容,请您告知(电话:17712620144,QQ:476944718,邮件:476944718@qq.com),我们会在第一时间删除。- 【艺术主持】上海人,“葱”最后一次

- 【艺术主持】上海人疯了,给葱办了个摄影展

- 【艺术主持】不一样的表达:SIVA美术学子的抗疫...

- 【艺术主持】这些海报见证了余德耀之所爱

- 【艺术主持】不如各安其睡

- 【艺术主持】奈良美智“小坏蛋”让你害怕还是...

- 【艺术主持】无需赞许,始得自由

- 【艺术主持】失去的裂变

- 【艺术主持】仇德树还活着吗?

- 【艺术主持】Angelababy画得好吗?

版权所有 2000-2020 上海麟驾艺术品信息有限公司

Copyright 2000-2020 Cnarts.net Incorporated. All rights reserved

|

|

|

|

|

沪公网安备 31010102006431号 |