这一“笔”力透纸背

时间:2024/5/13 21:18:31 来源:大河美术报

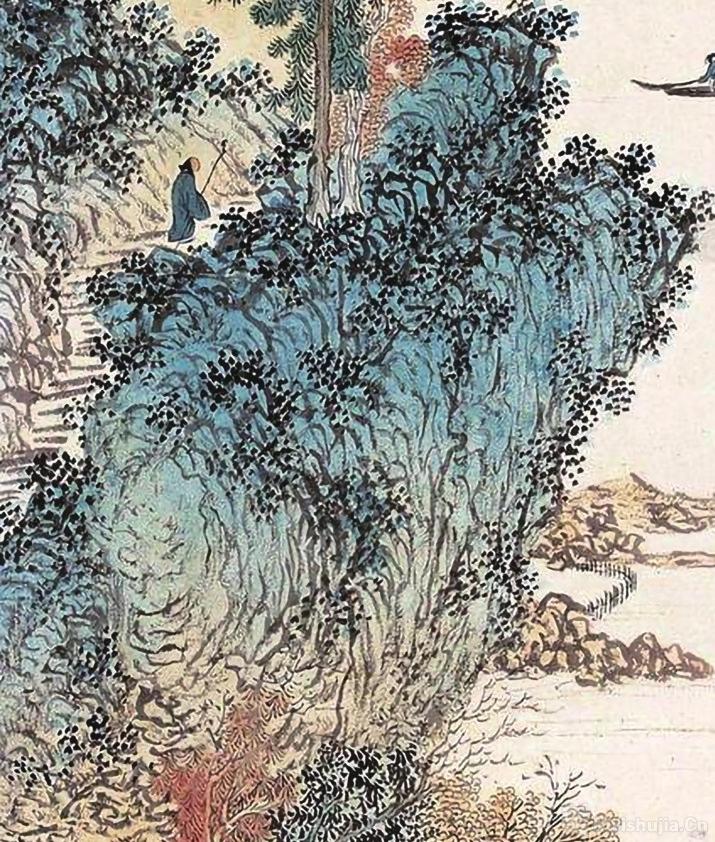

溥儒作品(局部)

批评现当代中国山水画瓦釜雷鸣,当然不代表我们没有优秀的画家。山水画的圣殿任何时候都不缺乏虔诚的圣徒,尽管这个殿堂被滥竽充数者搞得乌烟瘴气,这个圣殿里现当代涌现出一些朝圣者,例如张大千、吴湖帆、黄君璧、陈少梅等。总体上这些人传统功底深厚,书画俱佳,山水、人物、花鸟全能。凡在书画上下过硬功夫、好好画画的人,都是值得敬重的。

笔者之所以特别欣赏这些画家,是因为他们做到了“如将不尽,与古为新”,又对山水画的发展具有某些方法论意义的启示。首位想谈一下溥儒(溥心畲)。

溥儒是恭亲王之孙,这个曾入青岛德国威廉帝国研究院,继而留学柏林大学学习天文与生物的贵胄子弟,为何归国后便潜心于古典书画,至今是个谜。他被誉为“中国文人画的最后一笔”。观溥儒的山水画,会有一种极其舒适的体验。这种舒适性来自哪里?似乎就来自于那极有韵律、极其优雅的点线、笔墨。它们宛若音符在跳动,弹奏出一曲《高山流水》一般的琴韵。他对于点线的自如自由又完全自律的运用真是让人叹为观止。

在现代大家中,溥儒无疑是文化素养最高者之一,其《寒玉堂论书画》表明他对“怎么画”有高度的自觉。在论画部分,溥儒明确意识到,画作必须“神在象中,意在象外”,就是山水画离不开基本的造型。但这个符号又不是一般的物象,而是富含象外之意的意象。这就和晚清以来依仗名气不讲基本造型的强画乱画,以及现实物象的肆意入侵划清了界线。如何实现“意在象外”呢?溥儒对笔墨有着极清醒的认知。“不能使转笔锋,有起伏变化之妙者,不足以写意”,溥儒尤为重视“笔”即点线,认为“与其无笔,宁可无墨”“古画雄古浑厚,不在形色而在用笔”。

为什么“笔”如此重要呢?乃因为国画的点、线是变物象为意象的催化魔咒。可以想想西方后印象画派的梵高,从日本浮世绘借鉴线描,用来突破自然主义和印象主义,表现主体的强烈感受。而浮世绘的源头就是中国画。国画的“笔”又和书法血脉融通,盖因书法锤炼了笔法千姿百态、结构变化莫测的点与线,它们本来就“手以心麾,毫以手从”地表现主体情思与境界(王僧虔《书赋》),又融入于山水画造型中,使绘者掌握运用之时乘龙御风、如有神助,故溥儒曰“神采生于用笔,意在笔先,笔尽意足”。

溥儒认为,画者“必先精书法,而后画始有笔墨可观”。近现代以来与山水画凋敝相伴的,是画家书法功力的全面下降,看着那些所谓“名家大师”惨不忍睹的字体,都会知道他们根本画不好。溥儒依据丰富的家藏对多少篆隶楷草名帖名碑下过苦功不多谈,只需看看他这一手无数书家视为畏途的柳楷,就明白他的点线功夫是所来有自的。溥儒说:“笔墨出于积学,气势由于天纵。”这涉及笔墨之上的主体精神层面。他的博学、雅致、散淡乃至某种程度的“迂阔”,都是大多数画家身上罕有的,这可以说是他的笔墨在书法技术支持而外的另一种支持,也是最本原的支持。

溥儒的创新在哪里呢?“笔”是历来中国画理论和实践都重视的,但溥儒将其提升到了前所未有的高度,在创作中将“笔”的功用、效能发挥得淋漓尽致。他的画极端如梵·高,但梵·高用热烈粗犷的线条表现破碎的迷狂与希望的灼烧,而溥儒则以中国历史与艺术锻造出的东方式点与线,表达着世象之外的宁静、和谐与喜悦。他们都以自己的方式将“笔”升华为极其“有意味的形式”“人类情感的存在形式”。

溥儒的出现大约是艺术史的一种必然。他重申并强化了中国山水画那些经典告诫,好像一位艺术使者针对驳杂衰朽的艺术现实,发出了自己温和而不失严厉的声音:山水画哪里有物象的位置,有的只是意象。你们不是不要笔墨吗?那是功力不行,你看我画画就是“写”,只用“笔”就足矣,对山水画你们又知道什么呢?

(作者系文学硕士、河南传媒学院副校长)

版权与免责声明:

【声明】本文转载自其它网络媒体,版权归原网站及作者所有;本站发表之图文,均出于非商业性的文化交流和大众鉴赏目的,并不代表赞同其观点和对其真实性负责。如果发现有涉嫌抄袭或不良信息内容,请您告知(电话:17712620144,QQ:476944718,邮件:476944718@qq.com),我们会在第一时间删除。版权所有 2000-2020 上海麟驾艺术品信息有限公司

Copyright 2000-2020 Cnarts.net Incorporated. All rights reserved

|

|

|

|

|

沪公网安备 31010102006431号 |