|

|

戴敦邦:画红画成了红学家

- 时间:2019/10/31 15:16:42 文章来源:上海采风 文/韦 泱

戴敦邦近影

人们知道,戴敦邦先生是位画家。但是,却未必知晓,他是一位不事张扬的红学家。当然,几十年来,他画过各种题材的作品,但画得最多的是《红楼梦》,著名画家的身份,大大遮蔽了他钻研《红楼梦》的学问。

结缘“红楼”自少年

三十多年前,画坛前辈蔡若虹先生观看戴敦邦《红楼梦》人物画后,曾撰文说:“戴敦邦是一位以认真思考来指导绘画劳作的画家”。这就概括了戴敦邦的创作精神,说明他是善于开动脑筋、懂得分析比较的学者型画家。蔡先生又谈道:“达·芬奇说过,优秀的画家应该主要描写人与他的心灵。我特别欣赏敦邦创造的柳湘莲,这个于唱戏而漂泊风尘的优伶式人物,我想象不出他到底是什么样子,可敦邦有办法,他给了柳湘莲一副男性的身材和女性的面目,还给了他一副即使在鞭打恶霸的时候,也还带有行动在舞台上的架势,真是妙极了。敦邦通过柳湘莲的肢体姿态和动作,表现了他的身世、他的职业和内心的堂奥”。如此说来,没有对《红楼梦》的深度熟悉和理解,是画不出这等绝妙效果的。

英文版《红楼梦》书影

戴敦邦《红楼梦》英文版第一幅插图

戴敦邦画《红楼梦》,始于一九七七年。那时国家外文局敦请翻译家杨宪益、戴乃迭把《红楼梦》译成英文,出版第一部由中国人翻译的外文全译本。为了使版本装帧更为优雅美观,北京外文出版社辗转找到上海画家戴敦邦,力邀他为这一译本绘制三十六幅插图。这是机缘巧合,也是戴敦邦的幸运。因当时大多数画家在“文革”中打入冷宫,尚未平反。《红楼梦》英文版配上精美的插图,于一九七八年出版第一卷,至一九八〇年三卷本出全,行销国内外,填补了我国现代出版史上的一项空白。

而真正结缘《红楼梦》,则是在上世纪五十年代初期。戴敦邦出身贫寒,是从镇江逃难来沪的皮匠后代,家中子女多,住在狭小的石库门旧里。这给了他熟悉市井百姓的有利条件。对于绘画,他是无师自通,从小打下扎实基础。他是从画连环画(俗称小人书)起步的画家,十四岁就把中国古代历史故事画成连环画,从私人出版商手中,换几个小钱以贴补家用或支付学费。如此,他对传统古典文学并不陌生。记得,读初中时,他对语文课方老师留有深刻印象,方老师不死抠课本,而是启发学生多看课外读物。有一次,方老师对学生说,中国有部伟大的小说叫《红楼梦》,很值得一读。戴敦邦就找来刚出版的启功注释《红楼梦》一九五三年版本,虽读得似懂非懂,却由此结下了与《红楼梦》的不解缘分。他对同学说:“我喜欢画画,总有一天,我会把《红楼梦》画出来的”。少年立志, 其言可嘉。

红学前辈传真经

直到多少年后,真正开始画《红楼梦》时,他感到《红楼梦》并不易画。为其配插图,不能只是原著文字的图解与附庸,而应视为一种艺术的再创造,这是每一个优秀画家应该追求的至臻境界。他给自己划出一道基本底线:忠于原著,乃至每一个细节。从那时起,一部《红楼梦》他不知阅读了多少遍,可谓手不释卷,念念在兹。他日夜都在琢磨,如何在人物的衣饰、环境、道具等描绘上,与原著更为吻合,更符合那个特定的时代特征。后人评说《红楼梦》,是我国优秀古典文学典范,是反映封建社会的百科全书。但是,原著为逃避清代的文字狱,明文写着此事不发生在清朝。故事背景的朝代是模糊的,作为小说,书中年号等等,均是虚构的。如以秦可卿卧室的描写为例,室内有不同朝代的物件,远至汉、唐文物,近至明、清字画。再如贾宝玉的雀金裘与挂表,以及西洋止痛膏等,又是清朝引进的舶来品。如果因为此书是清朝年间的出版物,就把所有背景、摆设全画成清式的,恐怕连作者曹雪芹也不会答应。戴敦邦寻思着:画《红楼梦》究竟以哪个朝代为参照物呢?

作为中国古典名著《红楼梦》,已成为一门专业研究的显学,涌现出不少卓有成果、声名显赫的红学家。当年,在北京第一次画《红楼梦》插图期间,戴敦邦有幸结识了一大批还健在的顶级红学家,如周汝昌、吴恩裕、启功、端木蕻良、胡文彬等,他一一登门拜访,受到热诚指导。因着一部《红楼梦》,前辈红学家与他心心相印,坦诚相待,指点迷津,不乏真知灼见,使他获益匪浅。他最早拜访的是“研究红学资格最老”的文史大家阿英(钱杏邨)。一九七七年春,他由阿英女婿、时任《文艺报》副总编的吴泰昌陪同,走近病榻上的阿英,提出了久悬心头的疑问,病中阿英已虚弱无力、语音含混,却为戴敦邦解答道:“画《红楼梦》插图以明为主,不排斥其他”。不出三个月,传来阿英病逝噩耗。阿英病中艰难答问一幕,深深烙在戴敦邦的脑中,闻之他难抑感恩之情。红学家吴恩裕专门带戴敦邦到北京郊区,去探访芹圃踪迹,辨识“曹雪芹故居”之真伪,也让戴敦邦感受到老学者对红学的顶真与执著。满族出身的红学家启功,是雍正皇帝第九代孙,戴敦邦每有疑惑,总能在启功处得到满意答案。如古代一个茶壶如何倒水,再如摘下的帽子如何摆放等细节,都听启功一一道来,使他豁然开朗。那时故宫正有《雍正十二美人》画展,启功建议戴敦邦前去观摩,果然使他从这些皇家贵族为原型的清人画作中,获得不少启迪。周汝昌先生在戴敦邦眼中,是带他走进红学的“引路人”。在北京第一次配画《红楼梦》期间,周汝昌常常去看望他。一次,周汝昌踏进金碧辉煌的友谊宾馆,在戴的画室对他说:“你在这里画不好画的,应该到西郊找个破庙去住”。当初戴敦邦以为这是玩笑之言。后来想想,此言有理。在如此舒适的环境中,难以体味曹雪芹“满纸荒唐言,一把辛酸泪”的心境。

与上海,戴敦邦与红学家的交流就更多了。一九九二年,他曾与孙逊、孙菊园、魏绍昌、吴新雷等红学家结伴访台,与台湾同行切磋红学。与国内一流红学家交往,戴敦邦如鱼得水,沉浸于《红楼梦》的精深博大之中而废寝忘食。不久,他成为我国权威的《红楼梦》学会首批会员。一位画家跻身门槛颇高的红学圣殿,这是绝无仅有的第一人。之后,他参加各种高规格的红学讨论会,如一九八六年的国际《红楼梦》研讨会等,不断拓宽了他在红学研究上的视野。他的《英文版<红楼梦>插图创作谈》一文,首发在一九八〇年创刊不久的《红楼梦》学刊上。

细读精研笔有神

阿英生前明确指点的“以明为主”这句话,给戴敦邦吃了一颗“定心丸”。在绘画中,他把大多数场景、物事等,设计成明代式样,但在画“元春省亲”中元春的长袍,则以清初满族王室的女性装束为参照,而其头上戴的凤冠,则应是明代的遗物。此外,画“宝玉识金锁”中的宝玉和宝钗的服饰,画“黛玉进府”众多人物的衣饰,都力求忠于原著的描写。可以说,他“功夫在画外”,花了大量时间研读原著,从人物到静物,都做到逼真细腻,无懈可击。任何艺术形式都有其长处和不足,《红楼梦》是语言文字的艺术,这就是它的长处。而插图是另一种表现形式,可以根据原著进行合理推测和想象,进行拾遗补缺式的形象表达,以补文字的局限。

四十年前为英文版《红楼梦》配插图,使戴敦邦赢得了画红的最初声誉。几年后,他画《红楼梦故事》连环画等,上世纪九十年代开始画全本二百四十幅黑白线描《红楼梦》,再到二〇〇〇年出版彩色国画《戴敦邦新绘全本红楼梦》,通过画红,他一步步攀上红学高峰。在这部大型画册策划前,出版方明确提出,这考验出画家的三个“力”,即画家精湛的绘画能力,旺盛的创作精力,还有更重要的是,对《红楼梦》的深刻理解力。最后得出一句话结论:“能担此重任者,非敦邦莫属也”。

当年画三十六幅《红楼梦》插图时,“文革”刚结束,内容上受制于“以阶级斗争为纲”的时代局限,极左思想的影响下,每画一图,首先考虑的是画面思想倾向。上面怎么说,画家怎么画,体现的多是长官意志。同时,也受到篇幅所限,宏大的故事背景,区区三十六幅如何表现,可见捉襟见肘,很不尽兴。到了可以画全本时,戴敦邦视为难得一展身手的机会,以了却夙愿。整个故事上至皇妃国公,下至贩夫走卒,统统画了出来。他一改画坛历来“脸谱化”的旧习,画得大俗大雅,充满人间烟火气。每一次画《红楼梦》,都是戴敦邦一遍遍精读原著,一遍遍修正着原来失之偏颇之处,更真实、完善地刻画人物,如熙凤、宝钗、袭人等,更符合作者曹氏的本意,体现出有血有肉的人物个性。甚至在细节上,也更臻完美。如画古代的门窗,他本以为有了铰链,画面更加完整了,其实是画蛇添足,多此一举。幸亏多读原作,加深领会,才避免出现这一细小错误。

他珍视自己的这些呕心沥血之作,看着日积月累的彩色画稿,他常会出现幻觉,生怕哪天会突遇火灾而使全部画稿遭灭顶之灾。为不至前功尽弃,他每晚把一卷卷画放在枕边,如此才能安然入睡。

谈起《红楼梦》,戴敦邦如数家珍、滔滔不绝,他对《红楼梦》太熟悉了,是名副其实、真才实学的红学家。只是,他把对红学的研究及理解,全部融入到其绘画的构图与造型、线条与色彩之中了,他是以形象的笔墨来解析他心中的《红楼梦》,让读者看到在原著文字中看不到的真实历史画面。也许,他的画名太大了,别人就忽略了他的红学家身份。他自己低调淡泊,更不会计较这个名分。其实,红学家不是自封的,是积沙成塔,由一点一滴红学知识积累起来的。

历来的红学家,其实也各有所长,史学家研究《红楼梦》,剖析的是从封建大家庭的盛衰,看社会的变迁,文学家是从语言文字上,来评说这部古典巨著的文学意义,甚至美食家会从珍稀菜肴上,来分析那个时代的经济状况与风土人情。而作为画家的戴敦邦,为了使自己的画笔更真切、客观地再现历史细节,潜心研读原著,包括故事情节、细微言行、家庭摆设、庭院布置、人物服饰等等。画《红楼梦》题材的作品,画坛不乏其人,早期的有改琦、费丹旭、任伯年、钱慧安等,同辈中有程十发、刘旦宅,但画得最多、最全且最有影响的,当数戴敦邦先生。

一九八二年全国召开大型《红楼梦》学术讨论会期间,正值中央电视台首度筹拍电视连续剧《红楼梦》之时,剧组获悉戴敦邦先生与会,便派出一支采访团队,连续采访戴敦邦,听取他对《红楼梦》剧组如何根据角色需求,挑选合适演员等建议和意见。关于林黛玉这个人物,戴敦邦一口气讲了八方面的相关内容,比如入选演员年龄上要小一点,容易表达原著中所描写的纯正无邪的感情;黛玉生于苏州,长在扬州,体弱多病,进贾府时像一个发育不良的小姑娘,演员就要选得稍瘦些;演员更要有内在美,要选山口百惠型的演员来演林黛玉;演员要有性格,《红楼梦》中上百个重要人物,表面上看都是“美人胚子”,但都有不同的性格,在曹雪芹笔下,对宝玉、宝钗等都有较详尽的描写,唯独对黛玉的描写很少,却有着很含蓄的意境美,这要求演员十分熟悉《红楼梦》,对黛玉的命运有深切的理解,使上世纪八十年代的少女美与明清时代的仕女美相互交映,能被观众所接受,为专家所认可,达到预期的艺术效果。戴敦邦意味深长地说:“林黛玉是那么美,那么具有艺术魅力,要挑选这样的演员真如大海捞针”。其他如贾宝玉、薛宝钗、史湘云等,戴敦邦都能根据原著的描写,谈出许多独到见解,供剧组参考。这一组采访稿在《大众电视》杂志上,从一九八三年连载到一九八四年,给了剧组不少有益启发和切实帮助。以后,在《红楼梦》剧组第二次拍摄连续剧时,特请戴敦邦担任人物造型总设计师。

这是画家高超技艺使然,更表现出一个红学家的扎实功底。

了却夙愿传薪火

前些年,有关邮政单位计划发行《红楼梦》特种邮票,邀请戴敦邦担纲绘制设计,他按要求如期交稿。但过了不久,对方提出一些不切实际的修改意见,有的简直是“林冠薛戴”,既不符合当年的时代特征,也无美感可言。他当即提出自己的看法,不能为“博眼球”而不顾历史的真实。双方合作不甚愉快。最后对方负责人表示,戴先生是熟悉《红楼梦》的权威画家,一切照原作印梓。

从这件事可以看出,戴敦邦为此生气,并不为一己的丝毫名利,他是为了维护《红楼梦》的真实性,为了维护中国古典名著的声誉,坚守了一个学者的真诚与良知。

在绘制《红楼梦》人物画的那些岁月里,戴敦邦思考、归纳、提炼、总结,用时尚的话说,是不断补“短板”。一旦有所感悟或收获,就发而为文。他先后写了不少关于《红楼梦》的艺术笔记,结集为《缘画红楼录》出版。在一篇《画人难、画女人更难、画美人尤难》文章中,他感叹:古往今来的仕女画,总有“千人一面”的弊病。《红楼梦》中描写了上百女性,虽年龄大多相仿,但性格个个不同。曹雪芹为后来的画家出了一道千古难题,也让戴敦邦费尽思量,如何在画中把人物的个性区别开来,他作了最大努力,将《红楼梦》人物画得有别于前人,有异于传统的仕女画,把小说中的人物画成活生生的凡人,不管水做的妹妹或泥捏的哥哥,都画成俗骨凡胎,画出了有自己绘画风格的“戴家样”。

戴敦邦著《红楼梦群芳图谱》

戴敦邦《红楼人物百图》书影

二〇一七年上海书展上,上海书店策划新版《戴敦邦圆梦红楼画汇本》,再度引起读者先睹为快的热潮。这部大型画册的出版,算是为戴敦邦画《红楼梦》划上圆满句号,可谓“尘埃落定”。

大型画册《戴敦邦圆梦红楼画汇本》书影

《戴敦邦圆梦红楼画汇本》内页

即使这样,他仍感到这是“做了吃力不讨好的事情”。感叹读了一辈子《红楼梦》,也画了一辈子《红楼梦》,越画越怕,这也许是曹雪芹不可企及的伟大之处。戴敦邦说:“大半生过去,我对《红楼梦》原来还只是一知半解”。

有一种精神叫学无止境,这就是啊。

戴敦邦自称“民间艺人”,把自己的身段放得很低,低到不易被人察觉。我觉得他还是一位“草根学者”,两者互通互动,更显示出他接地气、有活力的艺术底蕴。这就是说,他的成功,走的不是学院派路数。他是温文尔雅的谦谦君子,透着画家兼学者的高雅气质。多年来,他有一种嗜好,坚持研习昆曲,是顶级的票友。每周与一帮同好雅集,专事昆曲的唱念做打,有板有眼的唱腔,博得满堂喝彩。

昆曲简谱

因为他的真才实学,很早就从杂志社的美术编辑,调任上海交通大学人文学院教授。一个没有学历的画家,走上高等学府的人文讲坛,也是破天荒的新鲜事。这当然凭的是学问实力。他讲绘画,讲艺术,当然也讲包括《红楼梦》《水浒》等在内的中国古典文学。由于几十年研读绘制《红楼梦》等,他一眼已然失明,另一眼视力差到只有零点几了,他用上海话笑说:“眼火推板了”。尽管如此,年届八旬的戴敦邦小画不能细作,就画三五米大的巨幅《道德经》。他计划用十年时间,完成这些凝聚中华传统文化精髓的画作,留给国家,留给人类。他有一种紧迫的使命感,誓愿把前辈学者、画家传下的薪火,再传递下去,奉献自己一生的心血而无私无悔。

戴敦邦在创作

埋首书画

戴敦邦与爱妻形影不离

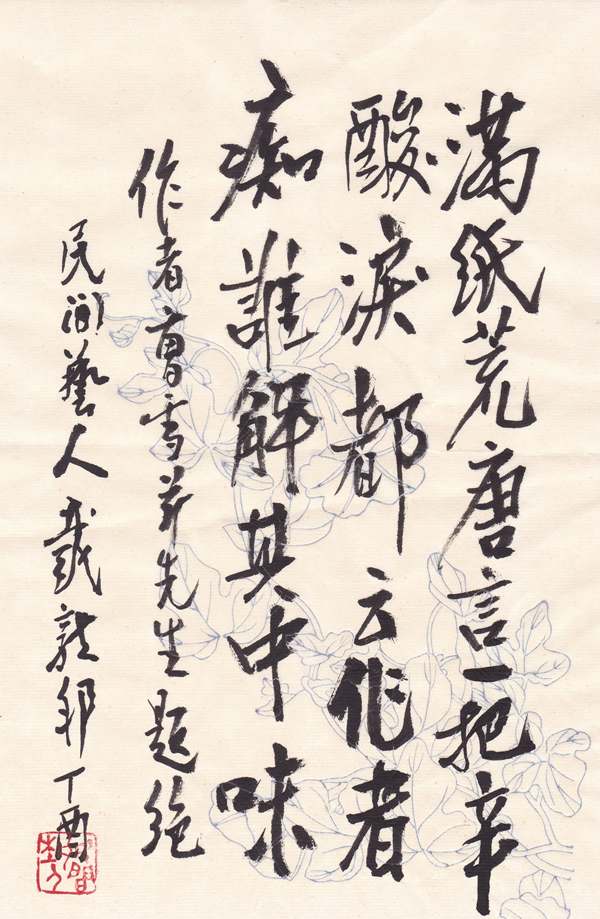

戴敦邦墨迹

|