真挚就是拙——陕北李岩艺术展观后

时间:2023/10/23 21:04:18 来源:美术报

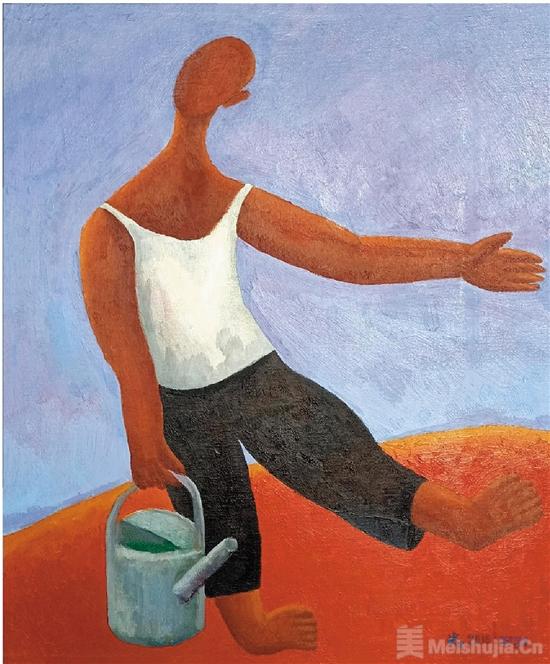

李岩 提水少年 60x50cm 2010-2021年

人的年龄有两个计算坐标,一个是自己的自然年龄,一个是有了孩子后孩子的年龄。前者丈量个人人生的体验,后者丈量与周遭的人和世界深度交往的体验。

李岩是楔入陕北家园故土及其褶皱与罅隙的精神图腾,一直是我的人生参照系。我今年37周岁,小孩刚刚4周岁。现在重读李老师的诗,特别留意李老师1997年和1991年前后的作品。1997年,李老师37周岁;1991年,李苏朴4周岁。

1989年至1992年,是李老师“陕北谣曲”创作的巅峰期,几乎每一首都是经典。谣曲是那么的稚拙简练、和谐自然,而又直抵“现代派”诗心,不染俗韵、气局全新,质朴而清醒,活泼而坚定,读过两三遍差不多就能吟哦成诵。这个时候,诗人与诗是一体的,明净亮堂。仿佛1988年写下“儿子的眼皮下垂在充足的睡眠中”的诗句之后,缪斯之神也骤然降临,“谣曲之王”横空出世。

从1995年、1996年开始,李老师的诗风开始了转变,1996年底到1998年,写下了《北方叙事》《允许》《清泉石上流》《饥饿研究》《北方之北》《狼的版画》《雪的版画》《豹子和烙铁》《钉子》《虎口钳子》等等,以这些代表之作完成了风格转型、沉郁顿挫、雄健锐利。诗人半生与世俗对峙,在刀刃上行走,也终于把诗歌语言,以及诗人自己,削成了尖刀,所向无空阔,在行将不惑之年,亮出锋刃。以致我们误以为那个“谣曲之王”自己遗落了桂冠,一去不返。

其实,就在诗风转型的同时,从1996年开始,1997年,1998年至1999年,正是李老师《树桩系列》《烂墙系列》《自然之歌系列》《陕北民歌·女孩担水》等素描作品的高产期,用诗人之眼、造物之心,戛戛独造,拿一支炭笔提炼纯粹的意象,一笔一画地把沦失在寻常生活中的寻常物事叫醒,赋予这片久湮无闻的土地以生命性灵。稚拙简练、和谐自然,一如往昔,让人不禁油然如在吟哦谣曲。诗人已悄然改诗笔为画笔,在逝去的二十四个节令,画下了二十四幅纯净的素描。在诗歌之外,羽翼凌空。

若要说素描是诗歌写作的延伸,显然诗人/画家自己并不认同。但画格、诗心,本自相通,“我始终如一地坐于一处”,画家以表里澄澈的“谣曲”的方式,在画布上继续清唱。绘事后素,正如《北方叙事》到《削玻璃》的韵律底色是“陕北谣曲”一样,李老师油画、实验性彩色油笔画的底色是素描,素描的底色是质朴嘹亮的谣曲和叱石成羊的诗心。而画作的风格,一以贯之。

李老师说:“我大半生生活在沙漠边缘,我的写作不可能是和风细雨的。”但如我们生活在陕北这片土地上所知,沙漠、狂风骤雨是偶尔的;黄土高原,大部分季节是青山绿水的。我所认识的李老师,自始至终都是稚拙徐缓的李岩,坐在松下的石上啜饮黄昏的李岩,仍停留在李苏朴4岁时候“谣曲”的李岩。一位保持在自己节奏中的诗人/画家,一位慢慢地走路、慢慢地装修石头房子、慢慢地开车能堵住一条街、慢慢地上高速公路被交警追上来警告不许低于限速的长者,一位秉持大道阔路、常识通识而不取捷径,唯在语言和技艺中安身立命的抱朴者。

李岩说:“我定性好”,“笨是一种美学”,“我的诗很可能是生理与体质性的。”况周颐《蕙风词话》云:“拙不可及,若赤子之笑啼然,看似至易,而实至难者也。”暗用了“其智可及也,其愚不可及也”的典故。唐圭璋先生解释说:“真挚就是拙。”而真,常常令人心疼。

李老师的画作,统一于诗人“稚拙的和谐”之下,在诗人磨快了自己的刀刃之年,恰成刀鞘,藏锋收锷,使诗人在渐近不惑之时,与周遭的人和世界达成默契(虽然并不是和解),招手白云,拥抱大千,赞颂造物。谣曲中流淌的丰沛而清澈的爱,在一笔一画的描绘中,敛于凝静而深沉。

1996年以后削成尖刀的诗作,则是他对诗学技艺的锐意磨砺和“解词练习”,实验着汉语诗歌语言艺术所能抵达的宽度、硬度、锋利度和美学向度。在雕刻诗歌丰富的地貌版图中,孤往另一道拐岔,攀岩另一座山峰。诗心画笔捕捉到的千百物象,在画笔停歇的时候,也撰成一条条片段札记,汇入了诗人混茫的“北方叙事”。

时代的高速路在不断延伸、提速,而李岩的稚拙真挚徐缓,从未改变,二十四首纯净的谣曲,二十四首感伤的谣曲,在一直传唱,没有桂冠的“谣曲之王”,需要我们说出。 (作者为中华书局编辑)

版权与免责声明:

【声明】本文转载自其它网络媒体,版权归原网站及作者所有;本站发表之图文,均出于非商业性的文化交流和大众鉴赏目的,并不代表赞同其观点和对其真实性负责。如果发现有涉嫌抄袭或不良信息内容,请您告知(电话:17712620144,QQ:476944718,邮件:476944718@qq.com),我们会在第一时间删除。版权所有 2000-2020 上海麟驾艺术品信息有限公司

Copyright 2000-2020 Cnarts.net Incorporated. All rights reserved

|

|

|

|

|

沪公网安备 31010102006431号 |