毛焰的肖像画,尚未完成的答案

时间:2023/10/20 19:40:39 来源:北青网

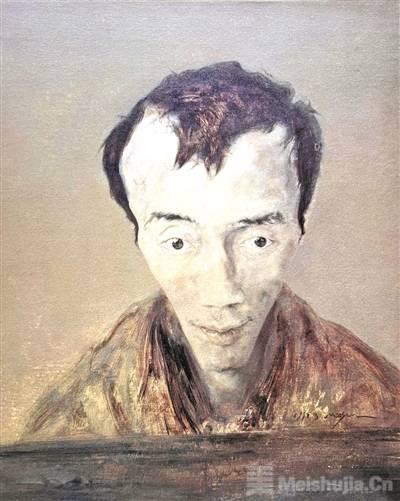

《我的诗人》 布面油画 1997 供图/松美术馆

很久无法轻易跟一幅当代肖像发生联结了。或许因为肖像展示历史辉煌权利的功能早已被易得的图像资料所替代;又或许,肖像中画家隐藏的任意一种意识和审美流露,在十九和二十世纪的艺术史佳作里都能被寻觅到,于是那些不寄居于离奇符号或状态的肖像,失去了“仿若初见”的力量。

松美术馆呈现年度重磅个展“毛焰”,没有副标题或其他释义,利利落落,一如画家毛焰的肖像技巧,“缩减”“集中”到了极致。在古典的光源下,画布上的东西方面孔被节制的朦胧灰包围,发丝凌乱或神经紧绷,甚至留白都值得回味,因每一寸空间皆非轻易平涂所得。毛焰浓郁的古典主义情节令他从未视当代绘画为“游戏”,坚守在古典绘画的肖像题材上。肖像画之于毛焰从不是重复古典绘画的方式,尽管一度作为他在当代艺术与古典主义之间探讨绘画的可能性。时至今日,他的绘画仿佛呼应着更多课题。

叙事的肖像

本次观展,更多感受到的是艺术家如何体验及把握绘画的时间性,策展也指向呈现其艺术探索与变化并存的螺旋式结构。而这些视角,都需要联系毛焰更早的作品才容易察觉。

毛焰最初负有盛名的肖像画形象,在记忆里是神经质、忧郁的,比如那幅《记忆的舞蹈,亦或黑玫瑰》。人物肢体微微扭曲又尖锐,鞋带、衣褶的凌乱,折射了内在的脆弱性。而这一时期的作品也曾被认为是受席勒和弗洛伊德影响的产物。随后的1997年他创作一批友人像,其中为诗人韩东画像的《我的诗人》,成就了中国艺术史和文学史的一段佳话。可以发现,至此,艺术家已经开始抹除一切彰显肖像身份意义的服装、场景,用更近的面部景别和精湛的绘画语言,捕捉对象转瞬即逝的情绪。这些友人像虽仍保留了传统肖像记录历史的工具的意味,但毛焰并没有过多驻足。相反,持续的探索令他的肖像画逐步走向“丢勒和伦勃朗以来,肖像的反题”。

“祛魅”的肖像

千禧年前后,中国艺术圈掀起波谱化与中国符号的风潮,毛焰选择把自己置身于主流艺术之外,关起门来用十多年的时间画了同一个白人男子——卢森堡人托马斯·路德维德。正是这个与当时中国无关的对象,令毛焰的肖像画脱离了叙事性,也使他得以完成从主题性画家向语言性画家的转变。

托马斯形象的重复让毛焰的绘画语言成为仅有的变量,色彩、线条、体积反复打磨……从这系列开始,毛焰的笔触痕迹不再有早期的尖锐,趋于平滑、模糊而无痕迹。托马斯时期,毛焰艺术中至关重要的模糊性达到顶峰:人像仅有头胸,那些混沌的灰色,近乎透明的局部令人无法追寻这名男子的社会身份。在语言的精湛化、简练化过程中,几百张托马斯似乎更可被看作“一种图示或符号”。

游荡于画布中的男人,时常是紧闭双眼,或被蛮横笔触遮盖了眼部。眼作为“神”之来源,在中外的绘画中都是画家最值得推敲之处。对对象眼神的描摹,可被当作画作“赋魅”的手段。如果将肖像之眼的用意理解为如名作《阿尔诺芬夫妇像》《宫娥》里镜子的作用(它们作为一种反射,在前作里映射画家杨·凡·艾克自身,后一幅则揭示了场景中的主角其实是镜中国王和王后),那么毛焰对眼——镜子的处理就显得别有深意。

毛焰在托马斯系列中最大可能地回避着眼神刻画,驻留苏格兰系列也常见人物拥有近乎透明的眼珠——如《厨师艾伦·罗伯森》的形象尽管直面观众,过分深邃的眼窝也被处理成了暗灰孔洞。刻意对眼神的模糊,是否意味形象作为“人”的内在性不被赋予呢?沿着这样的理解,毛焰笔下的人物和山峦大海无异,成了一种只供他绘画语言所呈现的新“物”。如此一来,围绕他肖像的“精神之物”说法更加了然。

写意的肖像

连贯起来看,在二十六年中,毛焰对于以形象记录时代的意愿是主动背离的。此次个展最后展出的毛焰近年作品《镜女》《小戴》《小师太》等,比起广为人知的“托马斯”系列作品,明显扩大了画作中的空间感。画中形象置身抽象又实在的背景中,更令人无从辨识名字以外的任何信息。肖像画中形象的真实与内在变得不再重要,如策展人所言,肖像成为某种“主体与客体与想象之间的互动关系”。这样一来是否能与中国画的写意做类比呢?这些肖像画不再致力于让人分辨到底是在创作物象还是在抒发情感,恰恰在一个模糊朦胧的直觉中,意会画面中难以言传的神圣审美感受,和无法定位的情感指向。那种慨叹,也许就是画家自身的一幅肖像。

除了毛焰绘画生涯的高光时刻,此次展览更有价值之处,个人认为在于策展通过十三个小节细致展示了画家切片式的探索过程。借此,今天的观众才得以了解毛焰作为一名极其重要的中国当代绘画艺术家的踯躅徘徊,了解其不断尝试研究方向的综合历程。诚如策展人所言,如果艺术史不只于进步观下的艺术史,不再归属于线性时间下的图像更替,更应多多关注艺术家搭建的工作方法。

在松美术馆,十年之后的毛焰以一贯的肖像为题,让观者再次惊叹于他尚未完成的答案。

展览:毛焰

展期:2023.9.23-12.20

地点:松美术馆

版权与免责声明:

【声明】本文转载自其它网络媒体,版权归原网站及作者所有;本站发表之图文,均出于非商业性的文化交流和大众鉴赏目的,并不代表赞同其观点和对其真实性负责。如果发现有涉嫌抄袭或不良信息内容,请您告知(电话:17712620144,QQ:476944718,邮件:476944718@qq.com),我们会在第一时间删除。版权所有 2000-2020 上海麟驾艺术品信息有限公司

Copyright 2000-2020 Cnarts.net Incorporated. All rights reserved

|

|

|

|

|

沪公网安备 31010102006431号 |