记区潜云与我的交谊

时间:2021/7/25 16:37:41

上世纪90年代,众友人在广州黄埔南海神庙前留影。右起:刘斯翰、区潜云、刘斯奋、陈永正、李筱孙、梁守中

区潜云中年像

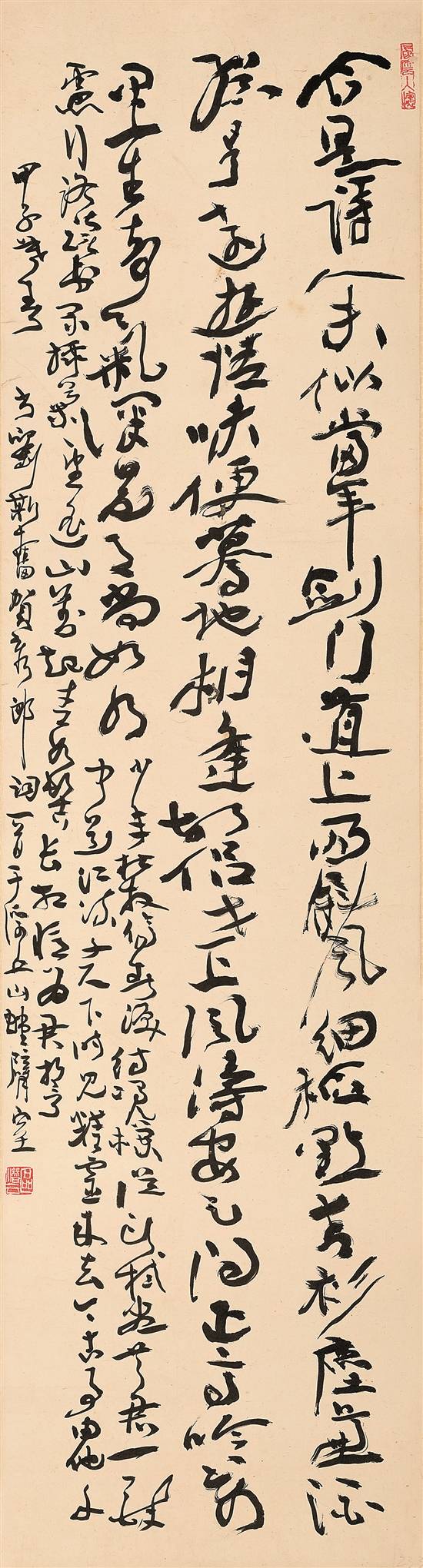

区潜云草书条幅《刘斯奋贺新郎词》

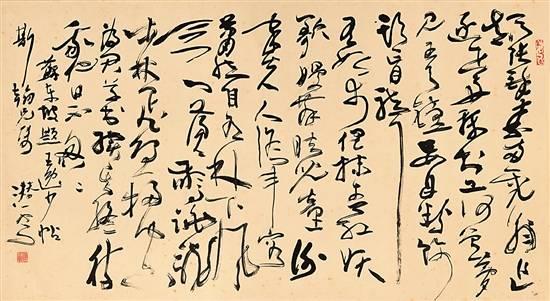

区潜云草书横幅 《苏东坡题王逸少帖》

廖冰兄为区潜云所作漫画像

□陈永正

编者按

此文是著名诗人、书法家陈永正先生为纪念他的诤友、已故岭南书法家区潜云而撰。

文章堪称二十世纪中叶岭南文化史的重要史料。反映了中华传统文化遭受冲击之际,当日一班岭南年轻人是如何商量旧学,坚守传承,直至日后各臻大成。此数人之间,艺有偏擅,识有异同,而俱能生死相托,光大其未尽之业,实现其未遂之愿。司马迁所谓“一死一生,乃知交情”,于此见之。

目下,陈永正先生正与著名文学家刘斯奋先生等数位区氏旧交一道,精心编订《区潜云草书艺术》一书,此文亦将收入其中。

查灶订交

“字帖这样写也不对!”

1964年夏天清晨,我在家中小厅窗下习字。几下短短的叩门声,一个健硕的青年站在面前,戴着深度的近视眼镜,说:“我是卫生院医生,奉上司之命检查炉灶。”检查毕,合格。瞅了我一下,说:“你在练书法?”又指指桌面:“‘林’字不能这样写。竖无两趯,你这两木重复了。”我说:“我是临帖。”翻开《王居士砖塔铭》给他看。“字帖这样写也不对!”声震屋瓦。

这位青年居然敢挑战古人,不由得使我另眼相看了。接着谈到书法,彼此颇为投契。青年又察看我所藏的碑帖,面露鄙夷之色,说:“都是普通的流行本。”又说:“我不玩你这些‘黑老虎’,我藏的都是艺苑真赏社、神州国光社、有正书局等原迹影印本,珂罗版的。你来我家看看我的藏品吧。我叫‘区潜云’。”我们从此订交。

相互为师

“我的诗不如你,你的医术不如我”

区潜云与我相互为师。他说:“我的诗不如你,我拜你为师,今后称你为‘止水师’;你的医术不如我,你拜我为师,今后可称我‘区师’。”此后三十余年间,我们之间都沿用这样的称谓。一次,我到区师家里。他的长子阿腾称我“叔叔”,区师厉声说:“叫师公!”后来,区师到中大相访,我女儿称他叔叔,我也大声说:“叫师公!”

区师随我学诗,我看过他的诗文联语后,泼了冷水。说:“你的古文和对联还可以,诗却不行。你性格太直,略无含蓄之意,这与诗词格格不入,你写的是格言、标语,不是诗,不要浪费时间学了。”区师听到后,居然说:“好,听你的。今后不再写诗了,只抄你的诗。”区师记忆力超群,不但医古文能熟诵,平常谈话,夹杂着大量文言词语,历代名家古文诗词,冲口而出。

我跟区师学医,大有长进。少时我曾随潘燮昂先生习中医,他赠我《医宗金鉴》,从《黄帝内经》学起。区师说:“学医,要学今人编的,典籍虽好,但不能无师自通。自学,最好是‘五院讲义’。”他随即送我两本书,一是《中医学》、一是《中药学》。1967年,他被派到广州第二棉织厂当下厂医生,把我也带去,整整半年,先由我把脉,开出药方,他再删改审定抄正。这样就真正学到手了。他还说,流传的汤头歌诀不精炼,不合平仄,要我重编,我就编了新歌诀一百首,区师叫刻蜡板油印数十册;我又为区师编写《十八散手口诀》,作为教学之用。

分春馆同门吕君忾、古健青也接着拜区师为师,学习医术。大学时学船舶专业的古健青,毕业后分配到中山石岐船队撑木船,被提拔为船队的赤脚医生,后又考上中医学院的研究生,古君说:“都拜区师之赐!”

区师与我相识后,旋即进入我的师友圈,我带他拜见了朱庸斋、佟绍弼、刘逸生等长辈,也结识了刘佳有、刘峻、刘斯奋斯翰兄弟、许培根、潘元福、周锡 、梁鉴江、李筱孙、王钧明、吕君忾、古健青等朋友。他性情直爽,胸无城府,大家都乐与相交。

区师对刘佳有尤为倾赏。刘氏为清华高材生,毕业后在大学任教。1960年因肺病至广州疗养,1962年与我同在广州文史夜学院日语专业学习。刘氏精英语,能诗词,兼习书画,独居寥寂,区师以长子区腾为刘氏义子,见必称之为“契爷”,可见其仁者之心。区师也介绍我认识他的爱弟区君虹以及好友袁建城与曾景充。说君虹精古琴,通医理,擅武术,能书法。说袁建城是“高人”,不求闻达,隶书极为高古。说曾景充写沈寐叟很到位。

真书者也

“我写字,像你写诗那样,手心相应”

区师年少时楷书学褚遂良,小字学钟繇,行草学二王、书谱、怀素。上世纪六十年代初,专精于王铎。区师看过的碑帖数以百计,认真临写过数十种,有些还作双钩。区师认为王铎的“涨墨法”很值得仿效。

我刚识区师时,就看到他手摹的黄庭坚《李白忆旧游》草书卷以及王铎、彭睿壦草书长幅的双钩填墨本。那时我只从史书中得知王铎其人,彭睿壦更是第一次听到。他取出王铎《拟山园帖》,说:“学古就是要这样。暂借给你。”那时代碑帖印刷品极少,借到好帖都拿去“晒蓝”(复印技术出现前, 一种复制图纸的方法)。这套帖纸厚,晒蓝本模糊,只得拖延,一借便是三年,我的书风也有变化了。

归还时我在帖后题了一首诗:“草草拟今古,茫茫论是非。艺终成绝响,鬚已尽当时。海外或传法,国中知复谁。拟山园下路,芳树感离披。”意谓王铎书法传至日本,为彼邦所重,而国中只有区氏在学习,还有谁能知呢?我和区师把这诗拿给佟绍弼先生看,他说:“王铎人品不佳,你不应为他张目。” 我当场就把“海外”二句改为“马首迎仇贼,人间即乱离。”佟老首肯。三十年后我编定诗集,又恢复原句。

1964年8月,李曲斋先生告诉我,日本书道元老丰道春海将在文化公园作书法展览,我立即与区师等同人去观看。日本书家作临场表演,挥动长达五尺的巨笔,其雄健壮美的书法,使区师甚为叹服。我随后请香港篆刻家李国泉先生寄来几本日本《书品》杂志,送给区师。区师说:“他山之石,可以攻玉。”且曾和我一度尝试仿效日本“前卫派”书法。他颇为欣赏日本书风那种随意性,但又说:“过于随意,不讲法度,只能笔动人,不能震撼人。”我问,你的书法呢?区师答:“震撼人!”区师说:“扶桑书道,自成一派。甚有启发。但功夫不深,虽新而少韵味。”我问:“你的草书与日本人相比怎样?”他旋即说:“鄙人远过之!”

区师颜其所居为“螳臂室”。他手指脚下说:“这里叫撒金巷,是浮丘仙人得道之地,撒豆成金,屈大均曾住在这里。浮丘石就在我的屋子下面。”仿佛广州的灵气都集中此地了。我在此观看他挥毫不下数十次。每次都有一种震撼感。他说:“我写字,像你写诗那样,手心相应。”又说:“我是从胸有成竹到胸无成竹,随意念驱使。”有一年盛夏,我到螳臂室中,登上阁楼,区师正在赤膞挥毫,行笔一气直下,墨渖淋漓,龙蛇满纸。书毕,才发现我站在身旁。我立即想起《庄子》中杜元君作画时“解衣般礴臝”的状态。便赞叹一声:“可矣,是真书者也。”

书坛毕加索

“我是狂而且妄,大胆妄为”

区师力主创新,说自己是观千帖而独创,自诩为“当代书坛毕加索”。他问我:“你看过毕加索的画吗?”我说:“看过。”又问:“你看过毕加索青年时的画吗?”我说:“未有。”区师说:“毕加索少时学古,功力极深,我也一样。打好基础后,一意创新。我像毕加索那样,不断否定自己,不断创新。”

我对区师说道,佟老以“狂而不妄”四字评价刘斯奋。区师大笑说:“我是狂而且妄,大胆妄为。”他自诩为天才,说天才就可妄为,不敢妄为就没有独创。曾景充嘲笑他“大言不惭”,区师立即反驳说:“何惭之有。”区师极为自信自负,认为自己的草书前无古人,后无来者。又说:“我号白螭,白螭者,白痴也。人皆笑我白痴,是誉我,非损我,无痴者非天才。”区师经常引用康德的话“独创性是天才的品质”,还用草书写成条幅赠我。

区师不同意康氏专碑之说,但对康氏书法却评价颇高,认为“‘康体’以《石门铭》为宗,参合颜真卿、黄庭坚、伊秉绶、邓石如的笔意,大巧若拙,另辟新境。”区师对当代书坛名家每加贬斥,他心目中大书家只有两个,一是王蘧常,一是潘伯鹰。他知我藏有潘先生的信札,特意请袁建城带照相机到我家拍摄,看到原件后,又说,此非精品,不必传世,不拍了。广东书家他赞许过叶恭绰、佟绍弼、余菊庵。我问他,当代草书谁最好,他说:“鄙人。”是以我赠诗有“食肉汝真鄙,挟雷时忽飞”之语,下注:“时来论书,自称鄙人。”

1966年冬,一个寒冷的早晨,区师兴冲冲地来到我家,说:惠福西路小学外墙上一张大标语,有一个字写得极其高古,应马上去看看。跟着约了袁建城、曾景充一齐赶去,发现那个字已被另一张大字报覆盖了。大家颓然而返,说,可惜了,可惜了。

上世纪六十年代初,文德路有很多旧书肆。我经常约同区师前往选购古籍碑帖。旧线装书不值钱,散的一角几分就可以购得。区师见了一套五册的《积古斋钟鼎彝器款识》,一元钱,说:“你搞篆刻,应读读此书。”我马上买了,保存至今。

区师家境并不宽裕,平日习书,用的是最廉价的土纸,我问他:“你用这些纸,是否可以更能随意发挥?”他说:“不,用最好的纸,我更会超常发挥。”有一次,我说:“有人送给我一张乾隆纸,我怕写坏了,不敢下笔。”区师说:“送给我吧!”我随即转赠。不知此纸尚在否?

区师经常把同一内容的诗文,重复写三次,他说:你比对下,几张书法,无一字一笔雷同。接着说,某大书家,一千张等于一张。又说,那些学汉隶的,千人一面。重复自己,就不是艺术创作。

最器重区师的是佟绍弼先生。佟老曾对着连登等青年书人说:“将来广东书法,以区潜云为第一!”我把这句话转述与区师,他笑着说:“当然是第一!”

畏友良师

“你不要学草书了,你没有这种天分”

上世纪六十年代时,我曾一度着迷于篆刻,也为区师刻了七八方印章。区师说:“我不能治印,不如我作篆,你刻石。”过了几天,带来了几张纸片,上面画了长长短短的方框,填满了篆字,我刻了两个,区师说:“效果不佳,算了。”后来我挑了他的两方印稿,发表在1983年《诗词》报某期。其实区师亦尝试治印,但由于深度近视,难以精微,故不常作。他的长子区腾还是幼儿,区师已叫他学刻印。有次我到区府,区师拿出一方石,我写上名字,然后叫阿腾当面奏刀,作毕,钤在纸上,旁注:“此印为小儿区腾五岁时为止水所作。”

我跟区师谈到朱庸斋先生的词学,我说,朱先生强调词的用笔,注意“流”与“留”两字。区师认为书法上的用笔亦应如此。黎荣坤把所临的张旭草书请区师提意见,区师说:“你这张字是‘水蛇缭水草’。”意说笔势滑溜缠绕,能流而不能留。又常批评我的书法气机不畅,能留而未能流。

我的书法天赋不高,今天能有一些成就,得感激三位先生,一是李天马,二是佟绍弼,三是区师。李先生引我走上正路,佟先生指出要求变求新,区师则不断地批评,指出不足之处。

六十年代初,我学欧体,区师说:“字字僵硬。”写十七帖、圣教序,他说:“王羲之脚汗气。”写文徴明,他说:“纤弱。”我临《礼器碑》,他说:“伏手伏脚。”我临钟繇,他说:“字如算子。”六七十年代间,我转学北碑,区师更严加痛斥,说我中了“包康二蠢”之毒,去学工匠的恶书。七十年代后期,我摹写金文,区师说:“美术字。”我曾一段时期专攻汉隶与北碑。区师说:“你写《礼器》《泰山》,不如写《褒斜》《杨淮表》,你写《嵩高》《龙颜》,不如写《泰山金刚经》与《瘞鹤铭》。”他请袁建城把所藏《褒斜》全拓巨幅带到我家,张诸壁上,还邀招王钧明到来观赏。我为此得诗二句:“日抚摩崖刻,招吾得两痴。” 区师把所藏的珂罗版《瘞鹤铭》借给我临摹,双钩本至今还存,近日我取与张桂光学兄看,他叹为精绝。

区师对我的书法,数十年间,没说过一句好话,促使我不断学习,不断探索,不断改进,直到六十岁左右,书法才基本定形,稍具个人面目。1982年,我曾写过一横幅赠给黎荣坤君,区师对黎君说:“这是止水师的《兰亭序》。”称赞我的书法,是唯一的一次。1984年,全国第二届中青年书法展时,我用同样的内容同样的形式再写一遍参展,区师又鄙夷地说:“重复自己就不是艺术。”二王及阁帖的草书,我曾经临写多年。区师看到,说:“你不要学草书了,草书不是这样写的,你没有这种天分!”

1992年2月,南海神庙重修竣工。时在广州文化局任职的刘斯奋,请刘逸生先生撰了大门楹联:“镇海神庥永,司南庙貌崇。”由我书写。又重书重制一批旧楹联,请区师书写其中一副长联。楹联全部挂出后,斯奋约请朋友们去参观。我对区师说:“你这副对联的气势,配得上这广东第一大神庙。”我请他对我所书的楹联批评,他只说了三个字:“谷朗碑。”是褒是贬,我也参不透。

1979年,刘逸生先生应中华书局香港分局之约,编纂一套《中国历代诗人选集》,共四十册,曾想请我题写书名。我说:“既要风格统一,又要各有变化,我无此能力。四十个题签,此事非区潜云莫属。”区师慨然应允,四十个书名写就,刘先生十分满意。

“三绝书医拳”

“我新婚之夜,你是唯一的客人”

廖冰兄先生称赞区师“三绝书医拳”。区师医学世家,医德医术皆为人所称道。佟绍弼先生患重度肺结核,区师曾两度使之转危为安,大约是1968年间,佟先生大咯血,中西医束手无策,我请区师前往诊治,区师开了一服药,次日即止血。区师说:“咯血,是肺火上行,手太阴肺经失调所致。要遏止肺火,则须从手少阴大肠经着手,我在药中用了大黄,一泻之后,肺火即降,咯血立止。佟老体弱,使用大黄要小心,又要以他药补之。”

区师个性耿直,更不懂造请逢迎之事。他的学生黎荣坤对我说:“家姐与区师同事,区师是卫生院的名医,病人清早排队挂号。一天,院长对她说:‘区潜云的字小学生不如!’我不敢转达给区医生。”我说:“你不说是对的,但说了也无妨,区师会一笑置之,或者说:‘我的书法不是写给小学生看的。’‘他称赞我的书法才是骂我。’”

区师的幼子区犀对我声言:“我父亲是无神论者!”我答:“令尊不信宗教,反对世俗迷信而已。”我与张桂光、古健青、张解民合编《中国方术大辞典》,先父明德公与区师都是不肯署名的顾问。古来医术属方术一类,须通《易》理及阴阳五行等术数之学,区师是位真正的中医,更以此为医术、武术、书法的指导思想。区师精鉴人之术,我对区师说,中大的王起先生曾说:“相法是有的,古来相马相犬皆有经,何况相人。我们当老师的,学生的禀赋如何,一见面就了然心中。”区师说:“医生更是这样。中医四诊,望闻问切,望,放在最先,有经验的老中医,望诊时就已经基本上可判定病情。”

区师还关注遗传学、现代物理学的进展,曾与刘逸生先生讨论这些问题。区师对量子力学有兴趣,他半开玩笑地说,人死后,是有灵的,可能变成某种“粒子团”,浮游于宇宙中,这种粒子可称之为“鬼子”。其实,不须去讨论灵魂之有无,以吾儒所秉持的“三不朽”之说来看,区师能有这么多的杰作传世,足以在中国书法史上占一席之地,亦可不朽了。

写到这里,忽然记起一事:一个美好的春夜,我到区府探访,开门后,衣裳楚楚的区师身旁是一位穿着盛装的女子。区师说:“我新婚之夜,你是唯一的客人。”这也许就是佛家所说的“缘”吧。

“死友”之谊

“我的书法,百年后自有定论”

1997年秋,黎荣坤告诉我,区师得了重病,现在家中,卧床不起,拒不见客。我马上与刘斯奋、梁鉴江等好友赶到区府探视。区夫人开门后,见是我们,延入客厅坐定。区夫人随即上楼。我们在楼下等了十多分钟,她才招呼上楼。见到区师,衣服已穿得整整齐齐,端坐在椅子上。见到昔日强健的区师,今已形销骨立,我们强忍泪水,慰问几句,即告辞下楼。

从区师家里出来,我和斯奋商定,为区师搞一个书法展览,并准备诸友捐款印一本集子。当日就行动起来,向藏家及区师的学生征集作品,并要求他们带到省文联展厅,旋即固定在壁上,大多数是没有装裱的。

次年元月,由省文联和省书协主办的《区潜云书法展》开幕,数百人参加。我致开幕词时,才说了几句,即哽咽难语,只得交与斯奋主持。参观时,一位书画家说:“我参加过不知多少次书画展览,没有一次像这样令人感动。”展览时还专门聘请录像师录像,会后到区府放映给区师观看。区师已不能言,面露微笑,颔首致谢。

两天后,区师谢世。朋友们又筹备为其出版作品集。我向王楚材先生建议,把这项工作纳入广东省书法家协会“晚霞工程”,以解决经费问题,由书协主编,请叶燿才先生为责任编辑,1999年由岭南美术出版社出版。

2000年,我又准备在广东美术馆为区师搞一次正式的书法展览。策展人陈迹先生热心促成,展览终于在这年11月如期举行,其中几乎半数是我个人的藏品。三十余年来,区师赠我书法,都是他心目中的佳制。展览结束后,我把这数十件书作全部无偿捐赠给广东美术馆。

流光荏苒,又过了二十年,2021年春,诗友们雅聚,斯奋谈起罗韬《移花就镜》一书,说书中对区师的草书作了高度的评价。接着,他对我说:“再为区师出一本书法集如何?我们两人出钱。”我说,好。当日即致电叶燿才先生,请他再次主持这项工作。叶先生爽快地答应了。

六月某日,斯奋致电给我,说:“展览出版问题都顺利解决了。有关部门支持的经费已顺利到位。要把这个集子做好,要高质量,除了区师书作外,还得加上序言、各家评论、诸友题赠等多方面内容,使它更有文化内涵。”他还不无自矜地说:“哈,我办事是雷厉风行的。”

近日斯奋兄感慨:“我们多年来的雅聚,倾谈时妙语迭出,记录下来,就是一部新的《世说新语》,可惜了。”我与区师相交三十余年,见面过百次,如今仅剩下这些破碎的记忆,时间的流水实在太无情了。为了保持资料的原始性,回忆的真实性。我这篇文章只作平铺直叙,尽可能不介入个人过多的感情和评议。区潜云先生的书法成就,正如他所自言的“百年后自有定论”,我也不必詹詹多言,留待将来书法专业的研究生去作博士论文吧。

版权与免责声明:

【声明】本文转载自其它网络媒体,版权归原网站及作者所有;本站发表之图文,均出于非商业性的文化交流和大众鉴赏目的,并不代表赞同其观点和对其真实性负责。如果发现有涉嫌抄袭或不良信息内容,请您告知(电话:17712620144,QQ:476944718,邮件:476944718@qq.com),我们会在第一时间删除。- 【艺术主持】上海人,“葱”最后一次

- 【艺术主持】上海人疯了,给葱办了个摄影展

- 【艺术主持】不一样的表达:SIVA美术学子的抗疫...

- 【艺术主持】这些海报见证了余德耀之所爱

- 【艺术主持】不如各安其睡

- 【艺术主持】奈良美智“小坏蛋”让你害怕还是...

- 【艺术主持】无需赞许,始得自由

- 【艺术主持】失去的裂变

- 【艺术主持】仇德树还活着吗?

- 【艺术主持】Angelababy画得好吗?

版权所有 2000-2020 上海麟驾艺术品信息有限公司

Copyright 2000-2020 Cnarts.net Incorporated. All rights reserved

|

|

|

|

|

沪公网安备 31010102006431号 |