“拯救表象”:阿多诺美学理论的核心命题 (下)

时间:2019/5/15 15:03:14 来源:《美术研究》

Jackson Pollock ,Mural,1943

在阿多诺看来,现代艺术具有鲜明的“谜语特质”。艺术之“谜”并非作家非理性迷醉的产物,而是历史变迁和理性建构的结晶。艺术批评犹如“解谜”,探寻的是艺术作品的审美形式蕴含的“真理性内容”。艺术的“真理性内容”并非外在于艺术作品的形而上学观念或特定哲学学说,而是寓于艺术作品审美表象中的客观存在。具有“整一性”的审美表象,是艺术作品“真理性内容”的必要载体和拥有自律地位的保证。但是,具有唯名论趋向的先锋艺术实践却有意打破这种整一性。审美表象的危机,不仅使得现代主义艺术面临诸多冲击,甚而使得“何谓艺术”丧失了“自明性”。因而,拯救岌岌可危的审美表象,就成为维护现代主义自律艺术、拯救艺术本身的关键步骤,而这亦是阿多诺美学理论的核心命题。阿多诺的上述观点,受到黑格尔和尼采美学思想的影响,但是他从自己的“非同一性”哲学观念出发对二者做了辩证综合。

三、“审美唯名论孕育了表象的危机”

阿多诺之所以会十分关注现代艺术的审美表象问题,是因为他深刻地认识到现代艺术遭遇的“自明性”(self-evidence)危机,实则是审美唯名论(aesthetic nominalism)不断发展导致的审美表象的危机。朝向普遍的永恒理念,还是朝向个殊的鲜活经验,是唯实论和唯名论的差异。艺术之真理性内容虽然受惠于哲学观念的进展,但艺术却从根本上不同于哲学。哲学朝向真理,以概念作为自己的运思工具来抽象和化约丰富多变的经验世界,使之成为干瘪而教条的论说。艺术虽有其内在逻辑性,但却是非概念性的。艺术虽不舍弃永恒真理,但是它在构建自身的时候朝向的却是丰富而多变的经验世界,并试图为之赋形,而赋形即拯救。如此,朝向特殊的艺术天然地具有唯名论色彩。但是,这并不是说任何艺术主张及相应的美学体系都必然是唯名论的。艺术发展在很长的时期内都受到唯实论哲学观念和相应的理性主义美学体系(如古典主义)的束缚。此美学传统十分重视普遍范畴(即“共相”),并依据这些范畴预设了每件艺术作品应有的本质,且以之阐释和约束艺术实践。如此,就限定了艺术作品组织形式的可能,也在现实层面约束了人们对特殊的感性要素的把握和艺术领域的扩展。随着唯名论在神学和哲学领域的拓展,以及以尊重“特殊性”(即“殊相”)和当下经验为前提的现代性观念的生成,各种唯实论观念遭受了冲击,艺术本身以及各种艺术观念都丧失了其“实在性”。如果说唯实论的美学史效果突出表现为理性主义美学(如古典主义)的各种准则及相应的艺术实践的话,那么唯名论则深刻影响了现代艺术尤其是先锋艺术的艺术实践和美学观念。

Piet Cornelies Mondrian,Tableau No.4,1913

在唯名论影响下,艺术的朝向由受唯实论影响的艺术观念推崇的理念和上帝等永恒观念(真理世界)那里,转向了鲜活、多样而流变的日常经验世界,即由“普遍”转向了“特殊”。正是出于对特殊性的推崇,艺术领域不断强调自己相对于广阔价值领域的独特性,追求独属于自身的纯粹价值。由此,艺术不仅在整体上走向自律,而且各艺术门类也因对自身特殊性的强调而走向分立,提出了诸如绘画性、文学性、诗性等观念。艺术家们认为诸如体裁、风格和形式准则等普遍概念不具有实在性,拒绝这些概念负载的惯例要素对艺术实践的调节作用。他们不再以目的论的方式、依据特定哲学或神学理念自上而下地演绎作品,而是根据现实生活以及个体经验的变化,基于材料的可能性,依其作品的的内在生成和过程特质,自下而上、非目的论地建构艺术作品。现实不断变化,经验随之更新;试图为经验赋形的艺术也要随之变化。依此动态生成观念,根本不存在可供摹仿的理想的艺术形式,只有面目各异、变动不居的艺术材料决定的丧失了确定性的可感形式;并不存在永恒不变的“艺术”,只有不断生成的“艺术”。意在为新经验赋形的艺术作品,只能“随物赋形”、跟着感觉走;“自发性”也就难免成为现代艺术尤其是先锋艺术的重要特征。在艺术创作过程中,主体、理性和意识的作用已被降至最低。艺术形式花样翻新、日新月异,且在先锋艺术那里变得无机而破碎,甚至以无形式为形式。艺术作品会有怎样的形式成为了一个完全开放的问题。

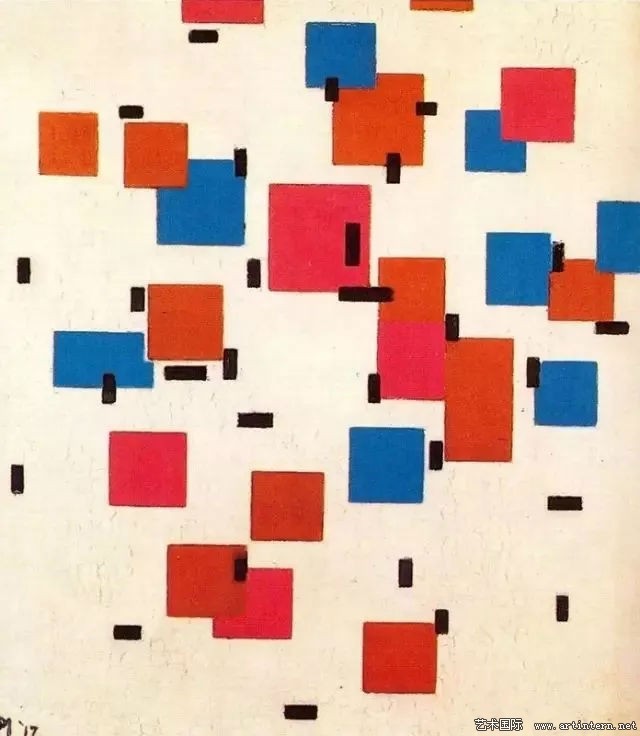

Piet Cornelies Mondrian

Composition in color,1917

经验是艺术之基。在现代社会,主体经验的加速更新,使得现代艺术家们锲而不舍地寻求“更新的(newer)”艺术形式。他们不满于任何既有形式、不断寻求自我超越,探寻新艺术的可能性。如此,现代艺术逐渐具有了鲜明的“自反特征”(reflective character)。这一方面使得艺术不断返回独属于其自身的要素,如色彩、形式和结构等媒介要素,在此基础上各艺术门类渐次走向分立;另一方面,逐新的现代艺术在“自反逻辑”的推动下,不断反思艺术定义、“内爆”既有艺术形式,从媒介角度净除不属于艺术的要素,变得非人性化、抽象化,由此逐渐触及艺术自身的形式边界。在艺术不断返回自身的过程中,不仅“绘画成为了绘画的题材”,而且“艺术成为了艺术的内容”[1]。在“自反逻辑”的推动下,先锋艺术甚至将“艺术形式”本身视为唯实论抽象观念的残余、应予废弃之物。这最终导致:艺术形式本身的瓦解、艺术与非艺术的边界的模糊;“艺术”概念丧失了其既有的实在性内涵,成为了单纯的名词或言心理概念。然而,“艺术作品的幻象特质集中表现在它们对整全性(wholeness)的主张上。就艺术作品想要成为绝然具体之物而言,审美唯名论孕育了表象的危机(the crisis of semblance)。”[2]当“何谓艺术”都成为问题的是时候,艺术形式和主旨的难解性也就在情理之中了;反之亦然。这使得本就滞后于艺术发展的艺术理论和美学观念愈发丧失了其有效性。可以说,正是审美唯名论的进展导致了“审美表象”的危机、艺术“自明性”的丧失和美学的式微。

Piet Cornelies Mondrian

Composition No.II 1920

历史地看,现代艺术的危机,恰是以达达主义、超现实主义、表现主义和未来主义等为代表的先锋艺术实践引起的艺术形式的危机,而杜尚的以《泉》为代表的“现成物艺术”则是其最为激进的一面。先锋艺术实践,正是关注“特殊性”的唯名论哲学观念在艺术领域的具体表现。由“审美唯名论”促生的“绘画唯名论”(pictorial nominalism)、“艺术唯名论”(artistic nominalism)观念,进一步在观念层面解放了现代艺术。如果说古典艺术是戴着理性脚镣的舞蹈,有诸多的惯例限制的话,那么现代艺术则是百无禁忌、随心所欲的。先锋艺术将艺术创作的动力置于无意识和非理性之上,舍弃概念和理性对艺术的指导作用,一味追求打破各种观念的束缚和形式自由,拒绝以理性为基础的创作技法的调节,而是借助非理性的“拼贴”和“蒙太奇”等手法创作形式破碎的非有机艺术作品,以打破艺术作品应有的有机形式和整一表象观念,引起了审美表象的危机,如此就使得艺术作品在形式上成为与寻常物没有差别的“物化”事物,取消了艺术作品与寻常物的边界,使得艺术丧失了其相对于经验世界的“自明性”,进而导致“艺术作品”(artwork)观念和“艺术”本身的危机。然而,在“物化的”资本主义社会,艺术之存亡,有赖于审美表象之存废。如若完全依从唯名论艺术观,把“形式”贬斥为一种“精神性的自在之物”(a spiritual being-in-itself)的残余予以否弃,进而局限于杂多现象的“事实性”,那么艺术难免走向消亡的命运。[3]

四、“美学的核心就是拯救表象”

艺术之存亡有赖于其表象之存废。抵制审美唯名论对艺术形式的彻底否弃,拯救审美表象,也就成为现代艺术和美学的题中之义。虽然思维为了真理一直试图超越表象,但是真理及其引发的思想的达成和保存却无法离开表象。在真理与表象的分野中,艺术显然属于表象一边,但艺术作为“绝技”(tour de force),能使得不可见者即真理,具有可见、可感的显现形态。永恒、单一而完满的真理,在其显现过程中无疑会走向有限而具缺陷性;换言之,表象非但无法完好地传达真理,甚至会扭曲和遮蔽真理。但是作为真理显现的载体,艺术表象却蕴含真理性,等待观者或批评家的拯救。如果说艺术是真理之感性显现,那么真理的融贯本质,要求艺术作品表象具有整一性。审美唯名论的进展,既为现代艺术带来了空前的自由度,又因其对特殊性的推崇而导致审美表象的危机。鉴于此,阿多诺认为现代艺术要确立自身的合法性,既要不断进行形式革新,也要在观念上承认表象在艺术中的重要地位、在艺术实践中拒绝先锋艺术对艺术形式的否弃;既要尊重艺术材料的特殊性,也要拒绝唯名论的“绝对个体化原则”导致的艺术形式的崩解。现代艺术和美学的核心命题即“拯救表象”:

隐藏在绝技——也就是使不可能成为可能——悖论后面的是作为整体的审美悖论:制作如何能使不是制作结果的东西显现出来(带入表象);据其概念自身非真的东西如何成为真的?唯有当内容与表象区分开的时候,这一问题才是可解的;然而,没有任何艺术作品是不借助表象而具有内容的。如此,美学的核心就是拯救表象;艺术的显要权力,艺术真理的合法性,全赖于此救赎。[4]

阿多诺所谓的“拯救表象”,就其整体而言包含了两方面的意思:(1)批判唯名论艺术观对艺术作品整一审美形式的消解;(2)拯救表象蕴含的真理性内容,亦即论证表象并非纯然虚假之物。使不可见者可见、不可能者可能,正是艺术表象的价值所在。没有无表象之真理,也没有无形式之艺术。“拯救表象”对于真理之确证和艺术之持存,都意义重大。阿多诺认为:“将自身真实的东西与对虚假意识的充分表现区别开来的做法是无法持续的,因为尚无永恒为真的东西存在,而且没有任何意识占有崇高的有利地位,从而使得将二者区别开来的做法不证自明。虚假意识的完整呈现,是名副其实的东西,同时也是真理性内容。”[5]然而,即便艺术作品传达的思想观念作为“实在内容”是虚假的,也不能认为这件艺术作品就是失败的;艺术作品的成败取决于艺术作品的形式要素与思想要素的贴合程度,这是艺术作品能否具有“真理性”的保证,而且“虚假内容”本身亦会蕴含真理要素。艺术作品通过为此内容构建必要的表象,能够在批判内容的虚假性的同时“拯救审美表象中的虚假意识的真理性”[6]。这种“假中见真”的批评方法实则是马克思主义意识形态批判传统的真髓:“批判不是形成一种自己的观点与意识形态中非真理性的严格的对立,而是一种认识的生产。批判的目的在于将意识形态中的真理与非真理区分开来(希腊语中的批判一词krinein意思是‘分开’、‘区分’)。尽管在意识形态中有真理成分,仍需要批判来揭示它。”[7]

Piet Cornelies Mondrian

Broadway Boogie Woogie (B323)

1942-1943

为了阻止唯名论对艺术的损害,艺术必须借助以理性为根底的“技巧”来把握艺术材料,建构整一审美表象,使得不可见的精神要素在可见的物质材料的构型中显现出来。“动态性的对象化,即确定作品为自治物的过程,无论怎么说,也需要一种静态要素。在建构过程中,动态完全转化为静态:建构而成的作品处于静止状态。唯名论在此触及其限度。”[8]艺术作品作为对各种感性材料的赋形,不能否弃把握材料的“技巧”,不然难免成为感性材料的简单堆砌,一种与外在现实无异的“物化”事物。在此,艺术表象并非如柏拉图所言,是遮蔽真理的虚幻之物,而是真理要素显现自身的必要媒介。正如唯名论视域中的共相不能离开殊相独立存在,真理亦非外在于表象,而是寄身于表象之中。艺术家正是借助高超的技艺,创造出卓绝的艺术作品,使不可感、不可见的真理要素显现出来。可以说,没有无表象之真理,表象的整一性是艺术作品具有真理性的必要条件。由此可知,现代艺术的危机,换言之即艺术与非艺术边界模糊导致的艺术“自明性”的丧失,实则是籍由非理性、以非目的论方式建构自身的先锋艺术造成的艺术表象的危机。批判先锋派,通过拯救现象来卫护现代主义艺术,是阿多诺美学理论的核心命题。[9]

Jackson Pollock ,Male and Female,1942

只是,阿多诺在此面临着一个极大的悖论。艺术必须靠“技巧”(technique)来把握艺术材料,并“建构”出具有“整一性”(unity)或“整全性”(wholeness)的审美形式,藉此确立自身与“物化”现实之间的边界,在维持其自治疆域的同时,抵御审美唯名论的破坏性效果。然而,“理性”自身随着“合理化”的推进发生了“异化”,具有了无可避免的压抑性。在此情境下,艺术要如何既借助理性构建自身又能规避其压抑要素,就成了一个颇为棘手的难题。就此,阿多诺区分了“审美理性”和“形式理性”,并认为艺术作品正是凭借“审美理性”建构了一种非压抑性的“星丛构型”(constellative configuration),避免了“形式理性”的压抑倾向。作为“形式理性”变体的“目的—工具理性”导致了现代人生活的意义丧失和自由丧失。艺术中的自由向度蕴含了人类走向解放的可能。艺术应该凭借其“审美之维”批判“目的—工具理性”,但是并不意味着艺术就要全盘拒绝理性,像达达主义和超现实主义那样投入“非理性”和“无意识”的怀抱,走向形式破碎、瓦解自身的道路,而应平衡表现与建构、感性与理性,寻求能够兼容特殊事物的风格与体裁形式,亦即开放但不破碎的组织形态。不过阿多诺也并不全然否定“梦幻”“自发性”等非理性要素在艺术活动中的作用。在他看来,若缺乏“自发性”,艺术创作和创新就无从谈起。他只是反对将艺术活动的基础置于非理性要素之上、拒绝理性的调节。于此,“表现”(非理性、意志)与“建构”(理性)的区别,实则对应于现代哲学中以叔本华、尼采为代表的唯意志论(voluntarism)和以黑格尔为代表的唯理论(rationalism)的分野。[10]阿多诺的反形而上学思想及其对启蒙理性的批判,无疑受到尼采的深刻影响,但就艺术应具有整一的表象形态和理性的内核这一观点而言,阿多诺又吸纳了黑格尔的有益思索。

五、理性的辩证,或黑格尔化的尼采主义者

就其思想构成而言,阿多诺美学理论无疑是西方现代美学的集大成者。他既接纳了从康德、席勒[11]、黑格尔、叔本华,直到唯美主义确立下来的艺术自律和审美救赎观念,也吸收了启蒙哲学和马克思主义传统赋予艺术的社会功能,并将个体层面的审美救赎转换为社会层面的审美解放。但就其思想整体而言,黑格尔和尼采的学说的比重最大:他既深受黑格尔理性主义哲学体系的浸染,认同黑格尔的辩证法思想中的“中介”思维、理性在现代社会和艺术构建中的积极价值,同时也是尼采学说的信徒,批判带有压抑色彩的抽象观念、理性体系和道德学说,重视审美对现代人的超越价值。阿多诺美学理论的难度和价值,就在于他在本雅明早期学说的影响下,从“非同一性”哲学观念出发,广泛吸纳了看似对立的哲学观念,以批判的态度将其辩证综合为新的哲学形态。而且,正如他以辩证的态度讨论启蒙和理性,指出其不可分割的两面性,他也如此看待审美表象与真理的关系问题。他的辩证思维不是思维的自我演绎,而是在社会历史语境中的展开。如果说“美学的历史化”是阿多诺美学的内在诉求,那么历史地审视阿多诺的美学理论自然也是题中之义。可以说,阿多诺是一个“理性的反形而上学者”,或者说是一个“黑格尔化的尼采主义者”。

Jackson Pollock,The Key,1946

阿多诺的哲学反思和美学形态无疑受益于尼采的反形而上学观念和美学思想。形而上学领域对真理世界和经验世界的区分,以及真理优于表象的设定,甚至真理观念的“真确性”,都在尼采“谱系学”视野中丧失了“自明性”。“真理”成了人类“权力意志”的“构造物”。从巴门尼德、柏拉图开始,在黑格尔那里达到高峰的形而上学传统认为,思维的对象应是“存在”(真理)而非“非存在”(现象)。尼采则颠覆性地认为“可思之物”,即真理,必属虚构。[12]如此,真理与现象同样失去了真确性,真理比现象优先的设定就瓦解了:“说真理比假象更有价值,这无非是一个道德成见;甚至是这个世界上论证得最差劲的假设。”[13]既然“真理”和“假象”都是人类意志的“构造物”,那么二者的本质差异和边界也就荡然无存。[14]如此,从“真理”出发来贬斥、压抑和指责艺术表象的做法也就从根本上丧失了其依据。尼采激烈地批判形而上学,以拯救被此传统压抑的感官要素及其外在表现形式即艺术。在他看来,整个形而上学传统就是一个骗局,它所寻求的“第一因”或“本质”,不过是“欺骗性的原理”。形而上学越是发达,人类的生命和生活就越是萎缩。在苏格拉底确立的理性这个暴君的压抑下,所有鲜活的感官事物都被舍弃或消灭了。尼采还明确反对体系、批判理性,以激烈的反传统、反理性态度,将科学和道德揭露为病态的权力意志的意识形态表达和工具理性的体现。他不相信任何体系的构造者,在他看来“求体系的意志意味着缺乏诚实。”[15]他以激烈的态度宣告“上帝死了”,形而上学的超越世界失落了,面对虚无的世界,唯有艺术可以提供救赎之途。与其真理观相应,尼采将审美置于认知之上,把审美判断力描述为一种超越善与恶、对与错的分辨能力。尼采的上述观点无疑都构成了阿多诺“否定辩证法”和“非同一性”哲学观念的内核,我们甚至可以说阿多诺是在以尼采的方式重述哲学史、构建新的哲学形态。但是,阿多诺与尼采的思想无疑又有着巨大的差异:他在批判工具理性的泛滥对人类生活的侵蚀的同时,仍然坚持启蒙理性本身的正面价值,希望通过对理性本身的批判和调校,使得理性能够发挥积极的社会建构作用。细读阿多诺的著述,可以发现他既没有以审美作为其哲学话语的基础,也没有让艺术完全遵循审美逻辑,更未取消逻辑和道德承载的任何形式准则,而是一直强调艺术作品是理性的结晶,它们蕴含的“真理性内容”未曾失去其逻辑和伦理内涵。[16]也正是因为对理性的坚持,使得阿多诺能够辩证地看待表象在现代艺术中的二重性:意识形态性和真理性。

Jackson Pollock ,The Tea Cup,1946

阿多诺对尼采观点的警惕,很大程度上受益于尼采批判的黑格尔哲学。关于理念与艺术、美的关系问题,黑格尔最著名的观点是:“美就是理念的感性显现(scheinen)。”在此,黑格尔利用了“Schein”这一术语在德语中的双重意涵:作为显现(scheinen)的表象(Schein/ semblance、appearance),它是一个中性概念;作为遮蔽真实的假象(illusion),通常表现为具有欺骗性的意识形态图像,它是一个带有贬义的概念。[17]因而,艺术作品兼具真理性和非真理性。而且,既然真理是美的根源、是艺术作品的本质内容,且真理是融贯的,那么作为其显现的美的表象也应该是整一的,而审美形式整一性恰是阿多诺美学中的一个核心观念。此外,虽然黑格尔认为绝对理念是最高的存在,经验世界和艺术世界等万事万物都是其自我异化、展开的过程,但是黑格尔认为艺术作品经过了人类主体精神的中介,是反思的结果,高于未经反思的直接的经验现实。“艺术作为真理的显现,其主要目的绝非简单地就是精确地摹仿或再现我们在日常经验中看到的周围事物” [18],而是借助具有整一性的审美形式,以“理想化”(idealization)的方式来“美化自然形式的显现或幻象,以便让统一与和谐的真理熠熠生辉”[19]。这显然不同于柏拉图设定的理念世界、经验世界和艺术世界的差序格局,黑格尔的美学观念,不仅以“显现论”取代了“摹仿论”,而且由此提高了艺术的地位。阿多诺无疑是认同黑格尔的如下观点的:具有整一性的艺术优于直接的经验现实。但是,阿多诺是在卢卡奇的“物化”理论影响之下,在历史唯物主义的基础上做出这一判断的。阿多诺认为,在资本主义社会,社会现实是破碎的物化现实,人与人之间的关系是异化而冷漠的,人们关于经验现实的认识是受到意识形态观念蒙蔽的虚假意识,而本真性的自律艺术作品因为受到了艺术家主体理性的调节,具有内在的逻辑性和外在的严整性,因而优越于此物化现实,蕴含了超越维度和解放潜能。不过,与黑格尔一味强调平衡、和谐以及和解不同,阿多诺更为强调艺术中的“不和谐”因素,并由此发展出与“非同一性”哲学相应的美学形态。概言之,就理论形态而言,阿多诺一方面接续尼采激烈地批判形而上学的“同一性”冲动对“非概念物”或言现象世界的压抑,批判扭曲为“工具理性”的启蒙理性对人性和感性的压抑,提高艺术相对于经验现实的地位;另一方面又坚持理性在艺术建构和发展中的积极价值,将优秀的艺术作品视为理性的结晶,重视理性在现代社会的积极价值,且寻求通过对理性的疗救来化解理性的内在问题。

结 语

作为一个马克思主义者,阿多诺的理论形态与正统马克思主义有诸多不同。他关于“审美表象”问题的讨论,实则是在传统的“表象与真理的关系”这一问题域中展开的。在他看来,艺术作品的表象具有二重性,即真理性和意识形态性,审美表象难免蕴含了一些虚假要素,但它并非像柏拉图所言,是纯然遮蔽真理之物,而是真理显现自身的必要中介。但是,这并不意味着他要将表象与真理混淆起来。阿多诺的批判工作就是要将表象与真理从混淆状态区分开来,去除由此混淆造成的欺骗性幻象。但是就艺术问题而言,这种批判并非简单地从预设的真理观念或政治理念出发对艺术作品的“实在内容”做“意识形态批判”,而是以“辩证批判”的眼光发掘作品审美形式蕴含的“真理性内容”。正是从这种批评观念出发,他并不将资产阶级哲学和文化产品一味地斥责为意识形态产品和虚假意识,而是充分认识到了在资本主义社会中,文化产品与艺术作品具有的二重性特征,即真理性和意识形态性,因而领悟和阐释一件艺术作品就必须意识到它兼具真理性和非真理性。[20]与这种艺术观相关的是阿多诺的历史观。正如他所言:“历史表象同时就是它们自身的观念,这些观念的关系构成了非意向性的真理,而真理并不是作为意向性显现在历史之中的。”[21]历史唯物主义的任务是从社会表象中发现社会发展的规律,解读历史之谜。然而,无论历史表象还是艺术幻象中非意向性地寄寓的真理性言说,都不会主动走出来彰明自身,也就是说它们无法单凭自身就洞识社会的本质,而且一些艺术作品因为历史变迁,据以生成的历史环境已然失落,成为无解的“密码”,如此就不得不依靠历史唯物主义的阐释,以及反思性的美学理论和艺术批评来完成这项工作。可以说,正是在艺术作品自身的不可知解的谜语特质和其历史属性,赋予艺术批评以合法性。

Jackson Pollock ,Autumn Rhythm (Number 30),1950

注释

[1] 彼得·比格尔:《先锋派理论》,高建平译,北京:商务印书馆,2002年,第120页。

[2] Theodor W. Adorno,Aesthetic Theory,p. 191.

[3] Theodor W. Adorno,Aesthetic Theory, p.220.

[4] Theodor W. Adorno,Aesthetic Theory, p. 107.

[5] Theodor W. Adorno,Aesthetic Theory, p. 129-130.

[6] Theodor W. Adorno,Aesthetic Theory, p. 130.

[7] 比格尔:《先锋派理论》,高建平译,北京:商务印书馆,2002年,第69-70页。

[8] Theodor W. Adorno,Aesthetic Theory, p. 222.

[9] Theodor W. Adorno,Aesthetic Theory, p. 107

[10] 详见拙文:《阿多诺对先锋艺术“自发性”的批判》,见《文艺理论研究》2017年第4期。与现代思想领域理念论和意志论的分歧相对应,艺术领域也存在理性艺术和非理性艺术:前者即强调理性和有机形式必要性的现代主义艺术实践;后者即反对理性,更依赖非理性、无意识,要求打破有机形式的先锋艺术实践。

[11] 阿多诺关于“审美表象”问题的思考,无疑也受益于席勒美学。席勒在《审美教育书简》第26封信对“假象”(即“表象”)的思考中,明确区分了审美假象(?sthetischer Schein)和逻辑假象(logischer Schein),从而提高了审美假象与艺术的地位。在他看来,“审美假象”与现实和真理的界限明晰,它并不会像“逻辑假象”那样与现实和真理混淆在一起、伪装现实和真理。“审美假象”是正直、自主的,逻辑假象则是虚假的。“只有审美假象才是游戏,而逻辑假象只是欺骗。承认第一种假象有某种作用,这绝不会损害真理,因为不存在审美假象冒充真理的危险,而冒充真理是唯一能够损害真理的方式。鄙视审美假象,就等于鄙视一切美的艺术,因为美的艺术的本质就是假象。”(席勒:《审美教育书简》,范大灿译,北京:生活·读书·新知三联出版社,2015年,第354页。)显然,席勒已然不再不加区分地将“表象”斥为虚假之物。他甚至将“审美表象”视为“游戏”,而处于“游戏”状态的人,是人的本真状态显现的时刻,也就说审美表象蕴含了人类解放的可能性(真理性要素),是人类在工业化时代重建自身主体性的必要中介。

[12] 尼采:《重估一切价值》,林笳译,上海:华东师范大学出版社,2013年,第95页。

[13] 尼采:《尼采全集》(第五卷),赵千帆译,孙周兴校,北京:商务印书馆,2015年,第61页。

[14] 让-马里·舍费尔:《现代艺术》,王安峰、宋丽丽译,北京:商务印书馆,2012年,第329页。

[15] 尼采:《尼采全集》(第六卷),孙周兴、李超杰、余明锋译,孙周兴校,北京:商务印书馆,2015年,第75页。

[16] Rainer Rochlitz, The Disenchantment of Art, Trans. Jane Marie Todd, New York: The Guilford Press, 1996, pp. 220-221.

[17] 在德文中,Schein与动词scheinen(显现、闪耀、发光)存在关联。真理(Warheit)是“闪耀者、发光者”(der Scheinende),借助真理之光(Lichtung)万物才显现(Erscheinen),成为相对于本质的“现象”或“显象”(Erscheinung),但此显现并非真理的敞开,而是伴随着遮蔽的显现,故而人通过感官获取到的关于“现实”的认知,是有局限和缺陷的“假象”或“表象”(Schein)。“假象”必然是真理之“假象”,假中有真。于是,批判“假象”也就蕴含了开启真理的可能性。如此相应,Schein在英文翻译中,也就具有了中性意义上的“外观”(appearance)和“表象”(semblance)译法,以及贬义意义上的“假象”、“幻象”(illusion)译法。艺术作品作为一种“美的假象”,也就必然具有真理性和意识形态性。在艺术领域中,“真理之光”即“形式”(form)。若无形式,艺术作品也就无法存在、无从把握。正因此,阿多诺才会如此重视形式观念,视其为艺术作品具有真理要素的必要中介。真理、假象和光(Lichtung,light)的关系问题,是西方形而上学思想体系中的核心议题。马克思的意识形态批判理论的哲学渊源和意蕴也正在此。在马克思那里,社会“现实”(reality)即真理,沾染了意识形态要素的社会现状即假象,而意识形态批判就是要区分、甄别二者。在此,批判即光,它把社会假象、现象中蕴含的真理解析出来。

[18] 斯蒂芬·霍尔盖特:《黑格尔导论:自由、真理与历史》,丁三东译,北京:商务印书馆,2013年,第338页。

[19] 斯蒂芬·霍尔盖特:《黑格尔导论:自由、真理与历史》,第339页。

[20] Theodor W. Adorno,Aesthetic Theory, p. 347.

[21] 阿多诺:《哲学的现实性》,见《社会批判理论纪事》(第2辑),第256页。

作者简介

常培杰,中国人民大学文学院讲师,硕士生导师,主要从事文学理论、艺术理论和美学研究。

本文系国家社科基金青年项目“阿多诺对审美唯名论的批判”[项目编号:17CZW010]阶段成果。

版权与免责声明:

【声明】本文转载自其它网络媒体,版权归原网站及作者所有;本站发表之图文,均出于非商业性的文化交流和大众鉴赏目的,并不代表赞同其观点和对其真实性负责。如果发现有涉嫌抄袭或不良信息内容,请您告知(电话:17712620144,QQ:476944718,邮件:476944718@qq.com),我们会在第一时间删除。- [艺术]花天花地:龙美术馆十周年特展

- [艺术]汪子美:肖像漫画的“大画高手”

- [艺术]许鸿飞:推动文艺精品“走出去”,让世界读懂中国

- [艺术]博物馆是“教师”,不是网红

- [艺术]3位艺术家的164幅绘画作品齐亮相!这场展览今日在昆明开幕

- [艺术]山水游

- [艺术]鹏城女画家 作品美而精

- [艺术]最后的贵族:乌菲齐馆藏18世纪欧洲绘画

- [艺术]【展览预告】未见山——高云山水作品瘦西湖邀请展即将在扬州开幕

- [艺术]辽博举办“丝艺传承”展 再现中国织绣艺术风采

版权所有 2000-2020 上海麟驾艺术品信息有限公司

Copyright 2000-2020 Cnarts.net Incorporated. All rights reserved

|

|

|

|

|

沪公网安备 31010102006431号 |