阅读“缺席”:中国艺术史中的三个时刻(下)

时间:2018/5/21 9:18:51 来源:艺术史与艺术哲学集刊

于勒·埃迪尔《南湾风光》

1842年7月16日,一个名叫哈利·帕克斯(harry Parkes, 1828—1885)的14岁英国男孩在中国的旅途中写下这则日记:马尔科姆少校和沃思纳姆医生今天用银版照相法拍摄了这个地方。我简直觉得不可思议:将一个打磨得光亮的金属板暴露在阳光下,借助玻璃之类的东西就能把眼前的事物复制到板上,并且经过处理可以让画面保持数年。我试着描述也没用,因为真的太神秘了。 这一孩子气的观察实为首次关于摄影实践在中国的记载。此外, 这份记载的时间与地点也颇具意义。这个帕克斯—当时是英国康 沃利斯号军舰上的中文翻译实习生—后来竟成为英国对日及对华公使。1942 年 7 月的这次航行是由英国首席特使亨利·璞鼎查爵士(sir henry Pottinger)率领其他军舰沿长江航行至南京,预示了第一次鸦片战争的即将结束。这次战争是中国与西方的第一次大规模军事对抗。 战争开始于 1839 年,英国政府派海军保护其有利可图的鸦片贸易,并寻求在中国获得进一步的经济与政治利益。这支侵略部队装备了当时最先进的武器,赢得了在香港、广州、宁波、定海和镇江的一系列战役。 战争最后结束于1842 年 8 月,伴随着第一条不平等条约—《南京条约》的签订。此项条约将香港割让给英国,并开放包括广州与上海在内的五个通商口岸。

摄影,这一仅在几年前才在欧洲被发明出来的视觉技术,因此是随着殖民扩张而来到中国。(有意思的是,银版照相法发明于 1839 年, 与鸦片战争同年爆发。)这两个事件的看似巧合有着相当重要的意义, 在本次讲座中将逐渐得到讨论。马尔科姆和沃思纳姆在军舰上拍的照 片没有留存下来。如果他们拍摄成功的话,所摄的照片应当类似于勒·埃迪尔(Jules itier)于 1844 年拍摄的澳门风光;这是最早在中国拍摄并得以保存的照片中的一张。从那时起直到 1860 年,不少业余或专业的西方摄影师们来到中国,其中一些人在新近开放的通商口岸建立了临时影楼,同时这些地方也发展出了第一代的中国摄影师。除了风景和人物肖像,一些更为“艺术性”的照片出现于 19 世纪 50 年代末显示出欧洲式的对画面的审美。一个例子是表现传统中国花园的一对立体相片,由法国商业摄影师路易·罗格朗(Louis Legrand)于 1859 年之前拍摄。

路易·罗格朗

照片中怪异的假山石和桥边的几棵枯树延续了“中国风”的装饰传统,并使人想起威廉·钱伯(William Chamber)对其想象的中国花园的描述:“空洞的石头,建筑的废墟,奇形怪状的树。”

瓦伦丁·西塞纽斯“中国风”设计

中国风雕绘 原藏于巴黎拉里布瓦西埃酒店

威廉·钱伯,于腓特烈二世的新无忧宫

当时住在上海的英国人罗伯特·希拉(robert sillar)于 1857 年拍摄的两张照片也具有类似特点。罗格朗和希拉都拍 摄了颓废的宝塔,在建筑物的宏伟造型与其残破颓败之间寻求张力。

罗伯特·希拉 《茶园风光》

罗伯特·希拉《上海的公园》

这些“中国废墟”照片可以作为表现废弃希腊神庙或哥特 教堂的 18 世纪和 19 世纪欧洲绘画的对应物,照片中的破碎建筑意在 展示时间的流逝并令人产生怀旧之情。

路易·罗格朗《雷峰塔遗迹》

因此这些照片所反映的是一个已经失去活力的欧洲绘画传统在 19 世纪的中国获得了新的生命。这个重生或“转移”并不属于艺术类型的自然发展,也不能归为简单的艺术影响,而是与当时西方的殖民扩张大有关系。这里我想简单提一下我刚写的一本书,其主题是中国艺术和视觉文化中对“废墟”的观念和再现。我的一个主要论点是,与欧洲艺术再现建筑废墟的长久传统形成鲜明对比的是,传统中国艺术家对此题材基本上全不在意;中国表现衰败和消逝的方式是非建筑式的,是通过一种艺术家和观者共有的对某些诗意修辞的内化。当欧洲风格的建筑废墟形象被引入后,就为中国视觉文化中的“在场”和“缺 席”带来了一种新的辩证关系。在这种辩证关系中,中国的废墟如同欧洲的废墟一样,需要具备足够的残损但也需要足够的遗存,才能既象征历史的无常也象征历史的持续。英格·布罗迪(inger Brodey)最近写道:“‘理想的’废墟必须有足够大的体量以证明它以往的辉煌, 也必须显得足够衰败以证明其辉煌不再。”但我们会看到,当另一种标志着毁灭和恐怖的废墟形象在中国诞生之时,这种浪漫主义的废墟观念将受到强烈冲击。

这第二种废墟形象—毁灭和恐怖的废墟—在中国有明确的产生时间—即 1860 年,时在第二次鸦片战争的尾声。我把这个年份作为这次讲座的题目,是因为在我看来它标志着中国摄影中的一个巨大转变,并且也由此重新定义了西方对中国的理解和再现方式。如果说第一次鸦片战争将摄影带入中国并启发了一种当地的视觉产业,那么第二次鸦片战争使“中国照片”进入世界艺术史。这个发展与两位摄影师的作品密切相关:一个是入籍英国的意大利人菲利斯·比托(felice Beato),另一个是美国的米尔顿·米勒(Milton Miller)。这两个人同是在 1860 年的香港开始了他们的中国旅程,但并没有证据表明他们彼此交好,二人的社交圈子和艺术喜好也大异其趣。比托拍摄了很多全景照和建筑照片,并作为摄影记者跟随英国军队到北京。而米勒擅长的则是拍摄肖像,并在香港和广州开设了商业影楼。不过,在我看来, 这两个人对中国的再现仍在某种深度层次上联结着,并将这些作品定格于世界历史中的这一特定时刻。在讨论这种关联之前,我将分别介绍一下他们的中国照片,重点在于他们如何通过摄影来“定义”中国和中国人。关于比托,我将集中于两个相关的问题,一是他创造的三类有关废墟的图像;二是他如何把这些图像融合为一个历史叙事。关于米勒,我将分析他拍摄的一系列人像照片,揭示出它们既作为真人“肖像”也作为匿名“类型”的内在矛盾。

爆发于 1856 年的第二次鸦片战争使大英帝国得以实现其殖民中国 计划中的一些主要目标,包括鸦片贸易合法化、扩大苦力贸易市场、 将整个中国开放给英国商人、使外国进口商品免除关税。当咸丰皇帝 (1851—1861)在开始时拒绝了这些要求的时候,英国和法国便联合起来,找个理由“给中国一个教训。 联军在 1857 年年底发动了大规模军事行动,并强迫清政府于第二年签订《天津条约》,承诺对西方商人和居民开放一些新的口岸,并赋予外国人探索中国广袤内陆的 权利。1858 年年底在上海进行的谈判使鸦片进口进一步合法化。但在 1859 年,清政府决定加强天津大沽炮台的防御,防止西方势力侵入, 于是战事又开始了。经历了几场激烈的战役后,英法联军于 1860 年 8月 21 日占领了大沽炮台。10 月 6 日进军北京后,入侵者洗劫并烧毁了 圆明园和周围的其他皇家园林。在圆明园被摧毁的当天(1860 年 10 月 18 日),清政府签订了《北京条约》,确认《天津条约》有效,以此结束了这场失败的战争。 比托对这场殖民战争的参与并非偶然 2 :到了 1860 年,他作为最 早的一批战争摄影师中的佼佼者已经颇具名气,而这一职业是随着英 帝国的扩张而出现的。1855 年,他与他的搭档詹姆斯·罗伯特森(James robertson)用摄影记录了克里米亚战争的遗迹。

菲利斯·比托和詹姆斯·罗伯森《塞巴斯托波陷落后某个俄军炮台的内景》

三年后,他游历了北印度并记录下第一次印度独立战争的后果。他的很多印度摄影展现了战后的废墟。一张格外令人悚然的照片所表现当时一个空荡的院子,里边堆放着的死人骨头。

菲利斯·比托《塞康德拉花园内景》

菲利斯·比托《大沽口炮台内景》(3 幅)

为了拍这张照片,他特地让当地人将这些骨头挖出来作为拍照对象。三年后爆发的第二次鸦片战争给他提供了一个甚至更好的机会以记录战争的震颤和毁灭:凭借作为入侵军队内部人员的身份,他能够在第一时间接触被占领的地带, 捕捉原始的战争废墟景象,包括尚未腐朽的尸体。当他拍摄被占领的大沽炮台的照片时,他敏捷的动作和精神的兴奋被远征部队的军医大卫·勒内(david f. rennie)看在眼里:

我进入炮台后,一幅令人悲痛的屠杀场面在我眼前展开:充满恐惧的 伤员和成群的死者和将逝之人从各个角度进入我的视线。我沿着西边的壁垒走着,壁垒边上死者不计其数—在西北角13 名死者围绕一门炮结成 一群。比托先生在这里展现出极大的兴奋,用“美”来形容这群死者,并且请求人们在他用摄影器材将这一场面永久记录下来之前不要弄坏现场, 而他在下面的几分钟内就拍好了照片。

亨利·荷尔林对比托《中国》系列摄影的征订表

一个重要的问题浮现出来:这些表现战争毁灭的画面和比托在中 国拍摄的其他照片之间有什么关系?—毕竟他还拍摄了风景、建筑, 甚至一些肖像。我的回答是:当我们把比托在中国拍的全部照片放在 一起研究的时候,我们就会发现他的不同图像构成了一个视觉类型学, 与这一时刻西方对中国的总体再现气息相关。这一类型学在比托 1862 年的一份作品目录中明确地凸显出来。这一目录是由摄影师本人和他 在伦敦的经纪人亨利·荷尔林(henry hering)编写的,其中《中国》部分包括两个系列。第一个系列的标题叫做“从香港到北京”, 其中包括了比托随英国军队从香港到天津的战争过程中所拍摄的54 张照片。

菲利斯·比托 《中国》系列

第二个系列包括 69 张照片,展现的主要是传统 中式建筑和风景。这两个系列在很多方面—不论是主题、拍摄意图还是结构和风格—都有相当大的差异。第一系列在本质上是叙事性的并且遵循着游记的传统:图像按照严格的时间顺序 编排,其中一些进而围绕特殊的叙事焦点,记录了重大的事件如对大沽 炮台的占领。这一系列中还有许多用全景及特写方式拍摄的特定地点, 着重表现远征军在胜利的旅途中经过的地方。摄影师没有对单独建筑或人像给以特殊的注意。照片中的宽 阔陆地和水域赤裸裸地暴露在观者面 前,似乎等待着被新主人占领。 第二个系列的副标题是“从北京 到广州”,其内容相当复杂,需要仔 细研究。这个系列的第一张照片是一 座高大的宝塔,位于天津和北京之间的通州。

菲利斯·比托《通州八里桥》

随后是北京高大的 城门,正是通过这里英法联军进入了 清朝的首都。

菲利斯·比托 《1860年10月13日英法联军攻陷北京后的安定门》

虽然这个顺序仍然跟随着入侵军队的脚步,但照片本身却从记录历史事件转变为再现经典建筑。其中的含义变化虽然微妙但却确定无疑:这些建筑已经是占领领 土上的标志物,侵略者们现在可以带着一种既敬畏又自满的心理看着它们。 这种含义在一组呈现圆明园“烧毁前 后”的照片中体现得格外明显,这组 照片都有比托手写的叙事性标题。其 中两个例子是:(1)“皇家花园圆明园,烧毁之前,北京”;

菲利斯·比托,《皇家花园圆明园烧毁之前北京》

(2)“皇家花园圆明园,烧毁之后,从湖边拍摄,北京”。第一张照片是佛香阁的特写,该阁是颐和园万岁山上的标志建筑。第二张照片呈现了万岁山的全景,但山前的巨大基座空空如也—佛香阁已经消失。 照片并未展现任何暴力的痕迹:这里没有死去的士兵或被遗弃的炮筒。 恰恰相反,它渗透着一种令人震惊的静止——一种固执的沉默,而图像由此呈现出一个伤痛的场所。这张照片因此也是一个“教训”:死一般寂静的皇家花园宣告了对外国势力抵抗的必定失败。通过对中国建筑瑰宝之一的移除,这组照片传达出殖民者为中国和中国人制定的“教训。”

菲利斯·比托《皇家花园圆明园烧毁之后从湖边拍摄北京》

这个解读进而提出两个问题:首先,这种“战争风景”和明确表现残杀的战争图像的关系是什么?第二,战争废墟的画面和之前提到的 画意自然废墟之间有什么关系?要回答第一个问题,让我们回到比托 拍摄的被占领的大沽炮台。 这里,人体废墟和建筑废墟以几乎同样的方式被呈现出来。浪漫化的陈词滥调完全不见了;肉体与砖块和石头同样成为毁灭的对象。当这些照片通过展示中国士兵的尸体来说明英法联军的不可战胜,那些“焚后”的照片则通过展现被毁坏的风景达到同一目的。基于当时摄影技术的限制,比托不可能捕捉到掠夺和烧毁的行为过程。但具有反讽意义的是,他的“焚后”的颐和园的荒凉风景显示了一种更深层的创伤:因为战争的毁灭此时被体现于一个伟大古迹的缺席之中,并且这一缺席只有当观者在脑中想象出曾经在那里的建筑时才能被意识到。

菲利斯·比托 《九层花塔和满族街》 广州

比托的第二个系列从占领北京开始,但是这个叙事主题随着风景 语言逐渐成为这一系列的主导而迅速被解体。这个系列中的图像似乎包 括了无穷无尽的古塔、古庙和其他古旧建筑。它们真实的地点和地理 关系变得不重要,关键的是它们的纪念碑性和忧郁画面时而呈现出的 诗意的联想。军事使命的胜利使得摄影师得以重访一个古老的世界— 它此时被给予了一种新的象征意义:这个世界属于遥远的过去,象征着 中国未能成长为一个现代国家的失败命运,从而为外国入侵提供了合理 性—因为这种外来力量可以把古老的滞后文明带入现代。雷纳托·罗萨尔多(renato rosaldo)将类似的现象归类为“帝国主义的怀旧心理”, 称其是“摆出一种无辜的同情姿态,来塑造人们的想象以及掩藏自己 往往是野蛮的统治野心”。在这个系列结尾我们看到广州的九层花塔,这张照片实际上拍摄于 1860 年 4 月,那时比托刚刚加入英国军 队,尚未向北出征。把这张以及其他“广州照片”作为这一系列和整 组照片的结尾,比托营造了一个叙事结构上的倒叙:它们所展示的是摄影师在英法联军战胜中国军队 和占领中国首都之后,又回到了 出发的地点。 现在我们来看米尔顿·米勒。 西方有些摄影师在 19 世纪后半 叶到中国建立商业影楼,在他们 之中米勒以拍摄中国官员、商人 和妇女肖像而知名。对很多收藏 家和研究者而言,这些艺术图像 不仅展现了摄影师高超的摄影技巧,同时也揭示了拍摄对象的内心世界—这种结合在早期中国题材摄影中并不多见。以他为一个老妇人拍摄的照片为例, 她穿着一件镶边精致的长袍以及与此搭配的马夹和裙子—这是清朝官员妻子在典礼时穿的正式朝服。虽然面无表情,她充满皱纹的脸庞展示出漫长、无甚愉快的生活,与她头上珠宝和花朵组成的华丽头饰形成强烈的对比。画面既微妙又直截了当。光线从上面照下来,汇聚 在她的身体和脸上,将她从周围阴暗的环境中推到前台。这种直率的视 觉力量和老妇的个人特点为这张照片的“肖像照”定位提供了内在根据。

米尔顿·米勒 《满族将军的妻子》

但这个女人是谁?她果真如这张照片的一个版本上的英文标题所 言,是一位不知名的满族将军的妻子吗?这个满族将军又是谁呢?如果 她真是一个将军夫人的话,那她为什么来到米勒的工作室拍摄一张穿 着朝服的正式肖像照?这些问题从未被提出过,因为人们宁愿相信这 确实是一张肖像照,证据则来自图像本身的高度自然主义的特点和添 加的英文说明。然而,在盖蒂研究所(Getty research institute)2006年举行的一次研讨会上,我和其他参会的学者对这幅图像与其他一些米勒的照片进行了仔细的对比,一些奇怪之处被发现了:我注意到这位老妇的朝服居然在米勒的其他照片中被其他女人穿着。这些女人包 括一位年轻女子,标题称其为一个广东总督的妻子。

米尔顿·米勒 《广东总督的妻子》

沿着这条线索,我通过比较米勒《中国肖像》中的人物、衣着、场景和道具试图重构他的工作实践。这个研究过程建立了更多新的联系:这个年轻女子不但被单独拍摄,也和她的“丈夫”共同出现 ;这个“丈夫” 又与他自己的“母亲”和“兄弟”一起被拍摄;而这个“母亲”不是别人,正是上边提到过的那个“满族将军的妻子”,而她和其他一些女人一起又出现在别的照片里。这一“侦探”性的研究工作最后确定 了 11 张紧密联系、“内容共享”的照片,其中同样的人物以不同的排列组合出现但却穿着若干套“共享”的衣服 。

米尔顿·米勒 《中国肖像》

这些照片都拍于同一间屋子内,这可以由同样的地毯和背景幕布得到证明。它们也共用了一些典型的道具,包括中、西式的两张茶几、盖杯和两组椅子。 这个地方应该是米勒在广州影楼中的摄影室。

这一初步调查导致了第一个结论:我们不能相信英语标题和说明—这些标题往往把照片定义为真实的中国官员及其亲属的肖像照,包括《广州总督的妻子》 等。道理简单不过:没有哪个清朝官员会在同一时段里穿戴等级不一的官袍和徽章,也不可能会有清朝官员及其亲属在西方人的工作室里彼此换着衣服拍照。很明显,这些照片都是摆拍的“扮装肖像”,其历史可靠性值得怀疑。文字标题提供的是一种虚构的记录。 但我们如何解释这些人物呈现出的“个性”呢?他们的容貌是那样令人信服,使得这些照片成为宝贵的摄影艺术作品。在我看来,这里的关键问题在于这一特定历史时期肖像照中“个性”的含义。

简而言之,这些自然主义风格的照片将米勒置于 19 世纪五六十年 代美国主流肖像照大师的行列中。正如摄影史学家所说,在这一时期, 美国对最完美的肖像照的观念是捕捉到发自对象内心深处的栩栩如生 的图像。用阿伦·特朗森伯格(Alan tranchtenberg)的话说,这样的 再现必须将“人物的外貌视为其内心本质的标志或表现”。为一个有 地位的客户拍摄一张好的照片必须表现出其“性格”。此时摄影师的 任务主要在于“如何做到,如何展现并保存这种性格,更重要的是如何让他人认出这种性格”。如果成功的话,不仅照相的模拟功能得以 完美实现,更重要的是图像展示了摄影师作为艺术家的灵感和天分。

马修·布雷迪 《克拉拉·巴顿》

米勒在 1860 年来中国以前,在旧金山的一家知名影楼中担任首 席照相员。他的中国肖像照中所体现出的高度“个性”,若放在美国 摄影的语境中,正是展示了他作为一个具有创意的艺术家的特质。由 此而言,这些照片所表现的“个性”未必是拍照对象本身的主体性— 尤其当这些对象是雇来的模特。我们还必须认识到:虽然米勒现在离 开家乡工作,他的客户仍然是西方人,而不是中国本地人。他照片中 的中国人有着不同的外表和性格,但他从未记下他们的名字,而是用 英语赋予他们某种类型化的身份。因此,虽然这些照片给人一种个性 化的感觉,它们又总是匿名的。其结果是一种特殊的融合:新近兴起 的作为艺术品种的肖像照与欧洲展示“中国类型和职业”的传统的融合。 威廉姆·亚历山大(William Alexander)在 18 世纪末画的《中国服饰》 中玩偶一样的人物形象现在成了真实的,虽然仍是无名的“肖 像”。

威廉姆·亚历山大 《中国服饰》

这一转变过程并非标志着本土人民的自我发现,而是西方科学艺术的触角延伸到全球的结果。此时,西方观察者不仅记录 当地的服饰和习俗,更将当地人转换为“个人”,以展现观察者和记 叙者自身的现代性。

我们可以从另一个角度进一步观察这 11 张照片:虽然米勒对对象 脸部的处理方式强调了个性,这些图像同时揭示出另一种有意的尝试, 即通过再现标准化、匿名化的“身体”以创造典型“中国风格”的肖像。 为了节省时间,我在这里集中于这组照片中的四张单人照,它们都符 合一种标准化的结构:一个男人或女人位于构图正中间,面朝前方正 面端坐,直视镜头。

米尔顿·米勒 《中国肖像》

椅子和边桌的正面摆放进一步强化了人物肢体的僵硬感觉,同时也大大削弱了空间的纵深。即使人物的脸部和长袍具有一定的雕塑感,但照片整体则相当平面化。要找到这种图像的来源并不困难:如果说米勒对于脸的处理遵循着西方主流摄影的自然主义风格,他的肖像画面结构的基本格式则来自中国传统的祖先画像。把一个当时的祖先画像置于这四张肖像照旁边,我们会看到同样的正面姿势,同样的直视目光,同样的空洞背景,同样强 烈的二维感和纵深空间的缺失,以及同样的静止和运动的缺乏。

无名氏 《一个清代官员的遗像》

其他一些细微因素进一步证明米勒在拍摄这些肖像时一定是有意地模仿了中国祖先画像。首先,正如一个标准的祖先画像,这些照片展示的是穿朝服的全身像。第二,米勒摄影中的一些细节,例如捏着项链的手, 两脚对称的摆放和角度,脚凳的运用,都可以在祖先画像中见到。第三,在这四张摄影中的两张男性肖像中,人物几乎占满了相框,这样的结构在一般肖像照中极少见到,却是很多祖先画像的典型风格。第四,在同一时期或稍晚, 假造的祖先画像被制出来盈利,出口至西方。第五,当时的中国摄影师存留下来的作品, 如丽昌和黎阿洪的作品,多谨遵西方风格, 并未显露出祖先画像的影响。最后,若将这组照片和米勒其他的肖像照进行对比,则发现他所拍的西方人并不按照这种格式,这个格式反映的是其有意制造的一种典型的中国肖像风格。

关于这最后一点,米勒的中国肖像风格具有一种更深层的目的,试图铸造一种永恒 的、超越时间的形象。他利用祖先画像作为这类摄影形象的蓝本并非偶然,因为中国的祖先画像有着特殊的仪式和象征意义,它们的纪念性和宗教性崇拜是不可分割的。祖先画像展示的总是去世的人,而米勒是将活人以这种表现死人的方式进行拍摄。换句话说,他不是发明了这种风格,而只是借用了这种风格但同时又去掉了其本 来的文化象征意义,从而将本土的视觉传统加以再造,展示给国际观者。

有意思的是,这种肖像照出现后的 20 年后,这种风格变成了中国 的“独特”拍照方式,在欧洲成为被讽刺的话题。此时的西方人认为 中国人拍照总是要求拍正面全身,露出两耳,总是对抗般地直视镜头, 总是方正地坐在茶几旁边,总是拒绝脸上有阴影,总是穿着最好的衣 服,拿着最心爱的物品,总是明确地露出长指甲。这样的怪癖在约翰·汤 姆森(John thomson)1872 年为《英国摄影杂志》写的《香港摄影 师》一文中得到证实,他在文中还加了一幅漫画来说明自己的观察。

约翰·汤姆森 《香港 摄影师》插图

诸如此类的言论指示出到了这个时候,米勒创造的中国肖像风格已经转化成一个刻板类型 (stereotype),并从视觉再现领域进入了话语领域。这个转化是通过四个渠道而得到实现的:(1)对典型中国肖 像的进一步“固定”(fixity); (2) 将西方人在建立这一种的作用隐 藏起来; (3)强迫性地将这种风格与“艺术”概念分离;(4)不断 “重申”这种风格是当地自生的表达。这一朝向刻板类型化的过程为 文化对话及自我想象提供了新的基础。当香港摄影师黎阿洪于 1885 年 为一个外国人拍摄一幅“中国风格”肖像时,他不仅为这个人穿上中 国服装,给他一支水烟筒,还让他正面坐着,直视镜头,严格按着汤姆森漫画中的样子摆放道具。

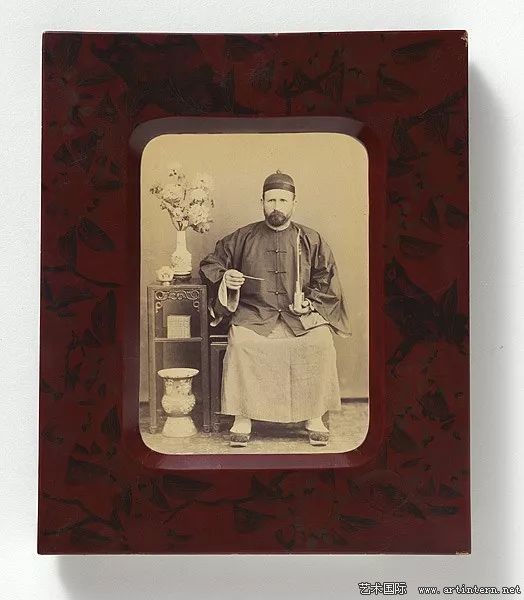

黎阿洪 《着中式服装的外国人》

与24年前米勒创作的第一批中国肖像相互呼应,这张装扮肖像不再试图构建当地风格 而是无所顾忌地消费这种已经构建起来的当地风格。

到这里我们就可以把比托和米勒放进同一个观察框架了。虽然他 们的照片题材有异,遵循的视觉传统也不同,但我惊讶于他们对“去除”(erasure) 和“替换”(displacement) 的多面的表达,更惊讶于作为两者共同创作基础的毁灭和死亡的美学。比托的大沽炮台照片中直接表现了死亡,死亡也为颐和园“焚后”照片中的空洞提供了说明。通过把画意废墟(pictorial ruins) 替换为屠杀场面,这些照片使“缺席”成了视觉再现的绝对主题。实质相同而策略不同的米勒用他的照片定义了一种中国肖像的“精髓”,而这是通过将逝去死者的图像作为基础达到的。 活生生人物的名字和身份被擦除了,替代他们的是鬼魂一般的匿名肖像。这些匿名人物似乎在沉默中停滞了,再不具有运动和生命的能力。 我在比托拍摄的被攻占的大沽炮台和被掠夺的颐和园中听到了同样的无声。这种无声无处不在,如死亡一样深沉,使这些图像成为一段创伤岁月的墓碑。

作者:文/巫鸿 译/胡默然、马博

版权与免责声明:

【声明】本文转载自其它网络媒体,版权归原网站及作者所有;本站发表之图文,均出于非商业性的文化交流和大众鉴赏目的,并不代表赞同其观点和对其真实性负责。如果发现有涉嫌抄袭或不良信息内容,请您告知(电话:17712620144,QQ:476944718,邮件:476944718@qq.com),我们会在第一时间删除。- [艺术]福建省“文艺两新”人才漆艺作品展 助力漆艺文化传承

- [艺术]守正创新 2024年衡水市书画院书画精品展在衡水美术馆开幕

- [艺术]“混韵之宇:王郁洋个展”:用现代科技为艺术赋予更多可能性

- [艺术]粤港澳三地书画名家作品展在澳门举行

- [艺术]“百年巨匠”荷生刘波主题画展在大同市美术馆开幕

- [艺术]第十四届黑龙江省美术作品展于在哈尔滨市开幕

- [艺术]气清景明 万物欣欣

- [艺术]花天花地:龙美术馆十周年特展

- [艺术]天开图画供丹青

- [艺术]“从巴黎到武汉”世界大师原作版画展武汉展出

版权所有 2000-2020 上海麟驾艺术品信息有限公司

Copyright 2000-2020 Cnarts.net Incorporated. All rights reserved

|

|

|

|

|

沪公网安备 31010102006431号 |