鲁迅眼中的高更

时间:2024/6/26 19:54:22 来源:中国艺术报

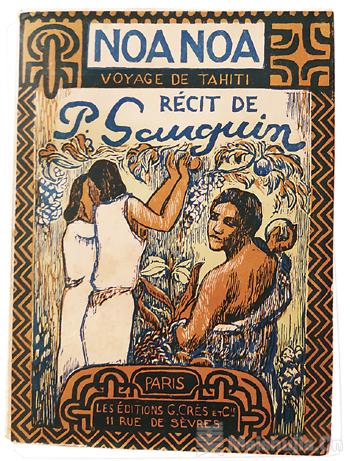

鲁迅藏Noa Noa

北京鲁迅博物馆藏

鲁迅与法国著名画家高更的不解之缘要从他珍藏的一本法文书籍Noa Noa说起。

在鲁迅的外文藏书中,这本法文藏书Noa Noa格外瞩目,Noa Noa译为《诺阿·诺阿》,意为“芬芳”,为高更的专著。从鲁迅日记中记载推测这本书是鲁迅于1912年7月11日收到的,从绍兴寄来的包裹中发现的,鲁迅收到包裹后连夜阅读了高更的这本旅行记,并以为甚美。1932年4月28日他购买了日文版《诺阿·诺阿》(ノァ·ノァ),又于1933年4月29日得日本友人增田涉所寄原版一部。1933年5月,将此书以“罗怃”的笔名译成中文,列为《文艺连丛》之一准备出版,但因故未能出书,译稿今佚。可见鲁迅生前对高更的推崇和重视。

上世纪30年代的鲁迅,正大力收集外国各流派的画册,最多的是德国、日本及苏联的作品。鲁迅的收藏并不是为了一己之私,而是将藏品用于办展、讲课,将国外优秀的艺术传播给中国的青年美术家,对新兴版画的蓬勃发展起到了重要的推动作用。

保罗·高更(1848—1903)生于法国巴黎,与梵高、塞尚并称为后印象派三杰。高更的画作,色彩单纯,造型朴质,也被称为是原始主义画家。其代表作品有《我们从哪里来?我们是谁?我们到哪里去?》《游魂》《敬神节》等。高更年轻时做过海员,在金融街混迹过,后来成为一名职业画家。1890年之后,高更日益厌倦文明社会而一心遁迹蛮荒,太平洋上的塔希提岛成为他的归宿。1901年,他离开塔希提岛前往马克萨斯群岛。1903年去世。

高更早年并没有绘画经历和基础,接触绘画时已经28岁,可谓是大龄文艺青年,并逐渐在空闲时开始学习画画。当他抛妻弃子,前往塔希提岛时,已是5个孩子的父亲。在这里,他画风突变,运用平铺、和谐的作画方式,深绿、橘红、淡黄表现出的画面效果,让热带风情的浓郁感跃然纸上,并带有深刻的象征主义色彩。塔希提是一座原始小岛,带着浓浓的原始性和古朴气息,这种文明初始的样子,构成了那个时段高更的精神世界,也成为了他的世外桃源,于是成就了《我们从哪里来?我们是谁?我们到哪里去?》这样的巨作。

鲁迅收藏的这本Noa Noa的封面画虽未考证出具体画的名称是什么,但从画风来看,与《我们从哪里来?我们是谁?我们到哪里去?》画作风格如出一辙,应是同一系列作品。画面的左边两位女子在采摘树上的果子,其中一人不时回望背后;右边女子的眼神中透露出愁绪,可以说是对未来生活、对未知之路的一种不确定、不理解,也可以说是对目前生活的一种不满或无奈,还有可能是对以前生活的思考和打量,而且她右手托着一个果子,动作虽然细微,却突出了生存基础的必要性和伟大之处,更重要的是道尽了人类生命历程的复杂和艰辛。整个画面看上去线条粗犷,却不失细节和严谨。这种不苛求细节,侧重意象的画法,也是高更在承袭了浮世绘画法和诸多印象派著名画家画法基础上的一种创新。浮世绘亦称为锦绘,是日本以风俗画为题材的一种版画,产生于日本江户时代(公元1603-1867年间,也称德川幕府时代)。浮世是佛教用语,在日语中指瞬息即逝的尘世、现实的意思。其绘画作品包括画家创作的亲笔画和依据画稿用木版水印的方式制作的水印木版画两种形式。最早的浮世绘是用墨色印制,后来发展为套色印制,有丹绘、锦绘等多种样式。浮世绘作为日本美术的代表,在世界美术史上影响巨大,特别是1860年至1910年间甚至被称为“日本主义”,英国画家比亚兹莱,高更的前辈如印象派大家马奈、莫奈等都曾从浮世绘中汲取过营养。

高更虽然一直备受争议,但是其画作却一直被后人所尊崇和追随,也许画中深邃的生命本体性就是安身立命之本。它时刻启示着人们:生命是什么,人到底来自何方,最终我们要走向何处。这种哲理思维是对世界进行整体性的追问,能开启一个智慧澄明的世界。如果说宋代的理学大师朱熹擅长以理入诗,那么高更就是以理入画的典型。

“半亩方塘一鉴开,天光云影共徘徊。问渠那得清如许,为有源头活水来。”朱熹的这种寄情于景,将寻常的自然风物和人事融入深刻的哲理,让人从自然平淡中看到想象无穷的回味与思考。这种借景喻理的手法,其实也与高更将象征主义哲思入画有着异曲同工之妙。高更在《我们从哪里来?我们是谁?我们到哪里去?》中的不同的细节处理,就像盛开的花朵一样,可以让不同的人产生不同的遐想和留白,像是让人驰骋在无限的辽阔想象中。

版权与免责声明:

【声明】本文转载自其它网络媒体,版权归原网站及作者所有;本站发表之图文,均出于非商业性的文化交流和大众鉴赏目的,并不代表赞同其观点和对其真实性负责。如果发现有涉嫌抄袭或不良信息内容,请您告知(电话:17712620144,QQ:476944718,邮件:476944718@qq.com),我们会在第一时间删除。版权所有 2000-2020 上海麟驾艺术品信息有限公司

Copyright 2000-2020 Cnarts.net Incorporated. All rights reserved

|

|

|

|

|

沪公网安备 31010102006431号 |