水墨何以当代?《墨·CHINA》当代水墨艺术展·北京站在老甲艺术馆举行

时间:2024/5/29 20:23:05 来源:艺术中国

5月25日,《墨·CHINA》当代水墨艺术展·北京站在老甲艺术馆正式拉开帷幕。本次展览由上海视觉艺术学院、老甲艺术馆主办,上海视觉艺术学院美术馆策划,上海视觉艺术学院·当代水墨艺术研究院承办。

《墨·CHINA》当代水墨艺术展·北京站开幕式及研讨会嘉宾合影

开幕式上,上海视觉艺术学院美术学院院长石墨,老甲艺术馆馆长贾雨鸣,芝加哥艺术学院教授、芝加哥亚洲艺术研究所所长蒋奇谷,著名收藏家李志远,老甲艺术馆创作室画家白野夫先后致辞,开幕式由本次展览策展人赵蕾主持。

上海视觉艺术学院美术学院院长石墨致辞

石墨对《墨·CHINA》当代水墨艺术展·北京站的顺利举办表示了祝贺,希望在老甲艺术馆与大家进行交流。

老甲艺术馆馆长贾雨鸣致辞

贾雨鸣表示,《墨·CHINA》当代水墨艺术展十分契合贾浩义老师的艺术思想,对老甲艺术馆来说具有实践性,对于推进当代水墨的发展也很有意义,希望展览能够给大家带来启示。

芝加哥艺术学院教授、芝加哥亚洲艺术研究所所长蒋奇谷致辞

蒋奇谷认为,此次展览与以往的水墨画展有很大不同,策展人赵蕾以艺术史的脉络进行策划,呈现出传统水墨画的新时代变革和发展。水墨艺术在中国艺术界以及整个社会中越来越受到重视,这是对艺术家的挑战和机遇,未来将继续努力探索水墨艺术的未来发展。

著名收藏家李志远致辞

李志远表示,中国的写意后继有人,这次展览不仅展示了中国传统写意画的深厚底蕴和独特魅力,也体现了当代艺术家对传统文化的继承、创新与发展。

老甲艺术馆创作室画家白野夫致辞

白野夫表示,《墨·CHINA》使他耳目一新,虽然展览规模不大,但其所涵盖的内容却非常完整,从中国水墨艺术的前辈作品到当代新秀的创作,形成了一条清晰的线性脉络,给观者留下了深刻的印象。

本次展览策展人赵蕾主持开幕式

北京画院艺术家刘德舟、杨瑞芬,中国美术馆研究员、清华大学艺术博物馆学术部主任徐虹,中国艺术研究院研究员、博士生导师郑工,中国批评家年会秘书长、湖南师大美术学院教授、现当代艺术研究中心主任杨卫,中国国家画院理论部研究员朱其,中央美术学院教授、研究生院负责人兼教学部主任葛玉君,中国艺术研究院《中国艺术年鉴》执行主编、硕士生导师吴昊,当代水墨艺术家张朝晖,北京工业大学艺术与设计学院绘画系主任王煜,新水墨艺术家徐航,天津画院专业画家樊杰颖,中国人民大学名家工作室导师、教授汪为胜,美国纽约州德门大学艺术学院教师杨逍,中国戏曲学院副教授沈舒,ART青年艺术博览会策划总监张英剑,老甲艺术馆创作室画家杨先,上海视觉艺术学院美术学院讲师、上海戏剧学院艺术学理论博士生查卓等嘉宾出席开幕式。

开幕式现场

《墨·CHINA》当代水墨艺术展·北京站展览现场

《墨·CHINA》当代水墨艺术展·北京站展览现场

《墨·CHINA》作为上海视觉艺术学院美术馆打造的系列品牌展之一,旨在通过集结当代水墨艺术家群体,梳理当代水墨架构,从中国水墨本身出发,以当代艺术的视角对全球化水墨艺术发展进行探讨,以学术展的形式绘就水墨艺术的创造性转化、创新性发展。

《墨·CHINA》当代水墨艺术展·北京站展览现场

《墨·CHINA》当代水墨艺术展·北京站展览现场

此次参展艺术家有刘国松、贾浩义、刘一原、张雷平、蒋奇谷、程雁滨、陈九、 何曦、邓建强、石墨、王敏杰、樊杰颖、丁设、杜松儒、徐航、王煜、 朱小坤。这17位艺术家以原创和探索性的创作观念,他们走在“实验水墨”“抽象水墨”“新水墨”再到“当代水墨”概念演化的前沿, 他们也试图在全球化语境中回归中国本土艺术生态,形成具有中国特色的当代水墨艺术话语轨迹与形态。

《墨·CHINA》·北京站学术研讨会现场

开幕式后,“《墨·CHINA》当代水墨艺术展”研讨会在老甲艺术馆举办。研讨会由石墨主持,郑工、朱其、徐虹、王煜、张朝晖、徐航、吴昊、杨卫、葛玉君、蒋奇谷、汪为胜、樊杰颖等相继发言。石墨对此次展览进行了介绍,上海视觉艺术学院的系列展有两个,一个是已经在刘海粟美术馆做了四年的“当代海派名家·双人展”,另一个就是今年开启的《墨·CHINA》系列展,今年是首届,明年会继续做,希望大家能给予鼓励和支持。

中国艺术研究院研究员、博士生导师郑工发言

郑工表示这是第二次来到老甲艺术馆,每一次都有很深的触动。这次展览“前言”中的一些语句让他很受启发。他探讨了当代与现代的界限,特别是“墨”与“水”在艺术创作中的意义变化,以及这种变化如何反映艺术家对当代性的理解。郑工特别分析了王煜的作品,他认为他的作品通过多层次、多概念的叠合,展示了影像、图像、形象、形界之间的复杂关系,引发了对视觉感知和空间感受的深入思考。此次展览虽小但内容丰富,为观众提供了关于水墨、墨与人的主体观念之间关系的深入阐发空间。

中国国家画院理论部研究员朱其发言

朱其回顾分析了20世纪以来全球视野下现代水墨艺术的源流发展和演变脉络。他从民国时期继承文人画传统的京派,以徐悲鸿、林风眠为代表的学习西方一派,以陈之佛、高奇峰为代表的向日本学习一派和以黄宾虹为代表的在传统中创新一派,新中国成立以后则经历了写实主义、现代水墨和实验水墨,直到今天与数字艺术结合的阶段。他同时提到在20世纪前70余年的时间里,日本、欧美、中国台湾和香港地区的现代水墨发展目前研究的较少,应该纳入我们的视野,并得到艺术史的应有评价。

他提到了水墨艺术在当下发展过程中面临的两个主要问题:第一,是否要彻底消解水墨本身的本体习性,完全转向表演化、数字化、装置化?二是是否应该回到中国文人画的传统,继续强调笔墨、文人美学的主体性?他认为,这两个方向都有其价值,但关键在于艺术家能否在其中找到新的本体语言,重新建构自己。

中国美术馆研究员、清华大学艺术博物馆学术部主任徐虹发言

徐虹表示,通过在这场展览中,她深刻体会到中国画与西方绘画在观赏体验上的差异。西方绘画往往注重视觉上的标准和效果,而中国画则更多地与心声、哲学和诗歌相结合,需要用心“听”来感受其内在的声音和节奏。这种听觉的体验并非传统意义上的声音,而是对画家内心世界的感知和共鸣。通过“听”的方式,能够更深入地理解中国画中的丰富性和精彩,感受到画家的情感、思绪和技艺。这种评价方式对她来说是一种全新的体验,让她对中国画有了更深刻的认识和理解。在未来的展览中,徐虹会将听觉的元素融入人与自然主题的展览中。

北京工业大学艺术与设计学院绘画系主任王煜发言

王煜介绍了本次的展览作品《视觉的阀》,他习惯搜集报刊杂志上的新闻图片,从中探寻人与环境、人与人之间的视觉关系,并将其转化为绘画的刺点。本次展出的作品正是他绘画过程的一个结果,它包含了原图稿、过程稿和水墨小画,通过多重叠加和转译,展现了一个绘画视觉过程的重叠。水墨作为中国文化的重要组成部分,无论对于当代艺术家还是传统画家,都有着天然的血脉联系。王煜表示,从各位老师的讨论中获益良多,特别是徐虹老师关于“听”中国画的维度,让他意识到水墨艺术不仅在于视觉,更在于观心。

当代水墨艺术家张朝晖发言

张朝晖表示,从策展到留学,再到回归创作,他的艺术生涯始终在流动中探索。水墨如何变为一种当代的艺术表达,是他一直思考的核心问题。作为中国画的核心,笔墨是珍贵的文化遗产。但在今天的语境中,笔墨必须要转型,从传统形态向现代、当代笔墨语言转变。在水、墨、笔、纸的四者关系中,水和纸很容易被忽略。其实水与墨的相互关系以及不同纸的表现特点,有很丰富的审美表达,值得深入研究。他以自己的创作、展览实践致力于把中国水墨转化为一种鲜活的当代艺术表达,让水墨在国际舞台有更多的感染力,让更多人能够领悟到中国水墨之美。

新水墨艺术家徐航发言

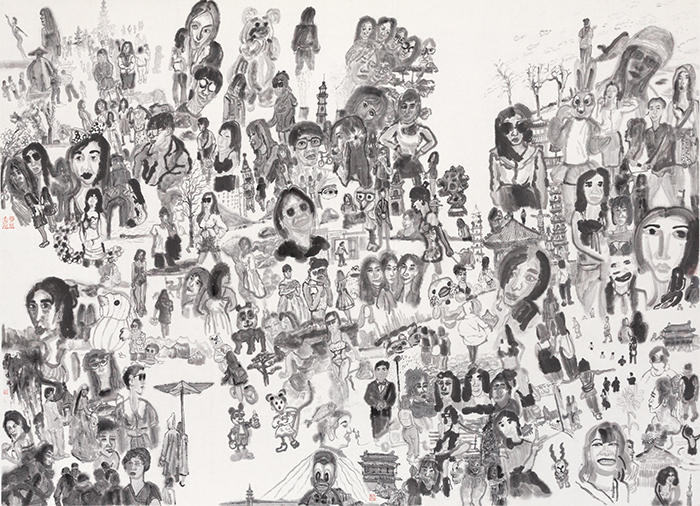

徐航介绍了自己的创作理念,他更关注当下互联网时代的生活万象,描绘的题材是身边的小生活。如徐虹老师所说,从内心出发来表达触及到的、与自己相关的生活。水墨的流畅与变化为他提供了无尽的创作可能。他认为,传统的东西要不断吸收,中国画传统里有很多资源,是一辈子都可以学习的。但不能把它当成一个大山一点一点攀登它,每个时代喜欢的东西不一样,学习的东西也不一样,更多应该从自己的需要出发,按自己的想法创作。

中国艺术研究院《中国艺术年鉴》执行主编、硕士生导师吴昊发言

吴昊表示,在展览中看到了画家们围绕实验水墨、抽象水墨、新水墨、当代水墨等形式进行探索实践,感受到了强烈的视觉冲击。画家们从多个角度和多个方面回应了中国画边界突破的问题,以当代艺术思维对传统中国画进行再理解和再解读。吴昊认为,水墨画家对水墨画的探索和研究是从以下两个层面出发的:第一是美学精神的层面,既有对现代生活的观察,又有笔墨的思考。画家们自觉地运用了当代的思维模式破解了中国画原有的语言,突出的是画家们对不可见性的描绘;第二是在实践层面,画家们努力寻求特定媒介与所绘对象之间的关系,对艺术行为所产生的独一无二的生命体验进行追寻。此外,这些作品体现了明显的跨界意识,打破了传统观念束缚,指向了更外向、更庞大、更外界的范畴。艺术家们的探索为水墨在当下的发展提供了一种可能的路径。

中国批评家年会秘书长、湖南师大美术学院教授、现当代艺术研究中心主任杨卫发言

杨卫表示,这个展览非常多元,带有很强的实验性,让人深入思考水墨画当下的现状。他认为,20世纪以来的水墨是一个工业化的过程,某种情况下现代水墨是形而上的存在,我们把它作为隐喻,作为逃避喧嚣世界的精神寄托。实验水墨或当代水墨打开了“笔墨”这个维度,使我们重新审视传统的时候,传统的意义都发生了变化。相比于“听”,中国古人更多是用“闻”这个词,闻也包含了听,还有更多信息。

我们经历了一百多年西方文化的洗礼以后,既有逻辑思维又保留一点东方的弹性。我们今天比古人的心理空间要丰富。这个展览每位艺术家都已经建立了自己的语言逻辑,这恰恰是当代水墨带来的成果,希望通过这样的展览不断推进,能够诞生出个体语言非常完整、个体逻辑非常系统的艺术家。我们今天所期许的,就是看今天这代人的创造力当中还有没有中国文化的东西,这是今天水墨画家应该思考的。

中央美术学院教授、研究生院负责人兼教学部主任葛玉君发言

葛玉君表示,从80年代开始当代水墨创作有不同的线索、脉络和思想资源,一直延伸到当下,今天展览艺术家的创作中能寻找出很多影子。这个展览给我们打开了一个非常开放性、多元化的,向外延式的思路和空间,也倒逼我们思考一些我们认为可能过时的、老掉牙的问题,比如“大写意”的问题,比如“人、山、花”分科教学今天是否还有意义?这个展览让我们看到艺术家创作背后的思想资源和创作动机其实是非常多元的。另外,从学院的角度来讲,从形式上、技法上与原有体系资源有背离、对抗、冲突,其实也是这个体系生长出来的,可能这也是我们水墨学科将来发展的意义。

芝加哥艺术学院教授、芝加哥亚洲艺术研究所所长蒋奇谷发言

蒋奇谷指出,没有一个艺术种类会像水墨这样割也割不断,我们还在讨论当代和我们自己艺术的关系,这是艺术界的“奇葩”,也折射出当前水墨艺术面临的一种危机。从康有为、陈独秀觉得中国画不行了,再到吴冠中提出“笔墨等于零”,李小山提出水墨穷途末路,刘国松先生提出革笔的命……整个民族所有的艺术家面都要找到一个出路,直到今天这个问题还没有解决。西方艺术是怎么一点点发生到当代艺术的?他们自己也有一个历史的进程。所谓的话语权是建立在严密的理论论证和艺术史研究、哲学思想逻辑上的,我们在这方面很吃亏。

他认为首先要在自己的理论上建立起来与自己切实相关的当代性。徐虹老师讲的非常有启发,“听”与“心”,这在西方是没有的。我们要真正深入地反思我们自己的艺术背后的哲学到底是什么。其实中国很多观念比西方早很多,但是如果没有一个现代理论框架就没办法阐释。比如说表现主义,我们的书法很早就抽象了,但还是要用西方的一套语系来描述、归纳、总结,所以首先在理论上要建立起我们自己的话语体系。他表示对此充满希望的,如果话语体系建立了,很多问题都会迎刃而解。

中国人民大学名家工作室导师、教授汪为胜发言

汪为胜认为,这次展览体现了新思想、新主题、新语言和新方法的融合。对于当代水墨,他认为其定义和性质仍在探讨中,并提出了当前面临的几个关键问题:一是当代水墨的批评家理论基础薄弱,当代水墨画的长远发展需要有深厚的理论基础支持的评论家队伍;二是当代艺术必须非功利性;三是当代水墨的语言需要更丰富。

天津画院专业画家樊杰颖发言

樊杰颖谈到,前言中“水墨不是简单的水加墨,它是精神和灵魂”让他深有感触,水墨画不仅仅是物理层面的水和墨的结合,更是艺术家精神和灵魂的体现。本次展览跨度有三十至四十年,作品涵盖的内容非常丰富,具有很高的代表性。

石墨对研讨会进行了总结。他表示,本次研讨会汇聚了众多专家,大家积极分享不同观点,体现了研讨的多元性和开放性。“传统”与“笔墨”都是人创造的,我们的前辈能创造,今天的人也能创造。他指出,美术馆的功能就是引导和引领,引导观众从不懂到懂。本次研讨会将带来深入的思考,为下一届展览带来重要的启示。

《墨·CHINA》当代水墨艺术展·北京站展览将在老甲艺术馆持续至6月23日。

参展作品:

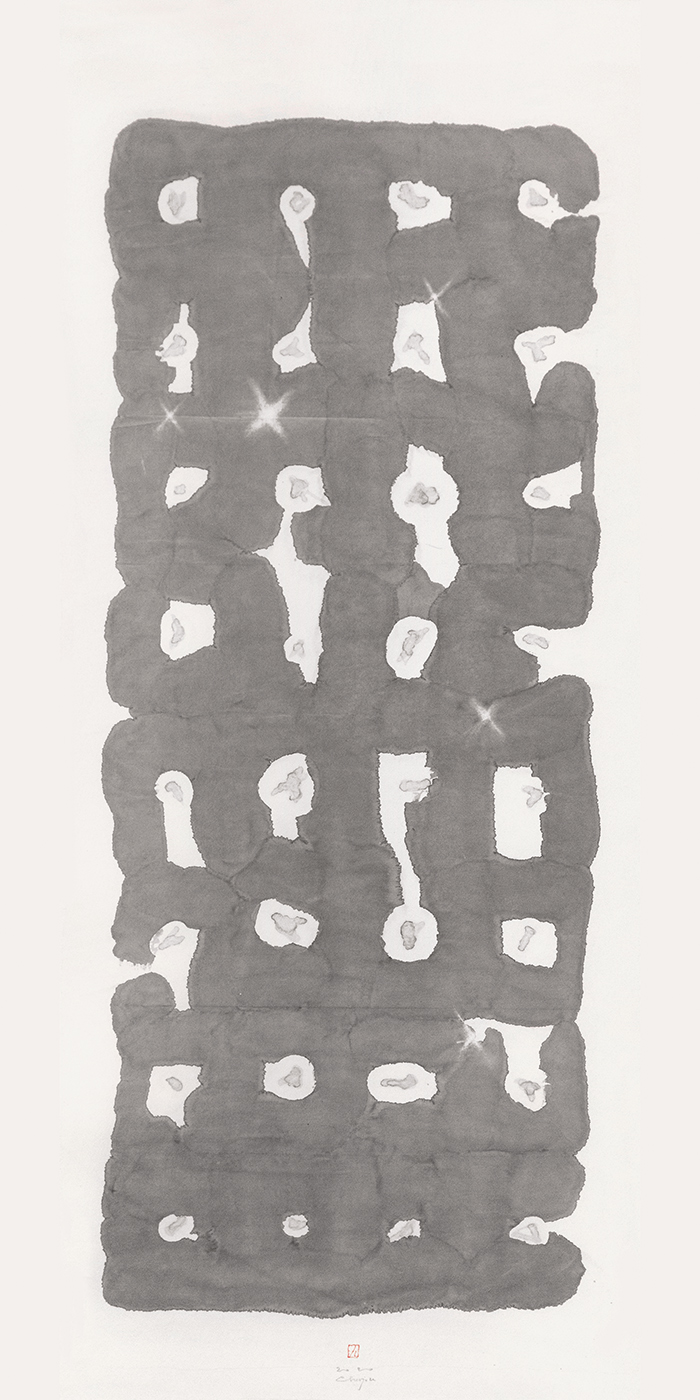

刘国松 《雪网山痕皆自然》纸本水墨 185X54cm

贾浩义(老甲) 《巴特尔》 69x69cm 1996

贾浩义(老甲) 《草地风神》 180x96cm 1997

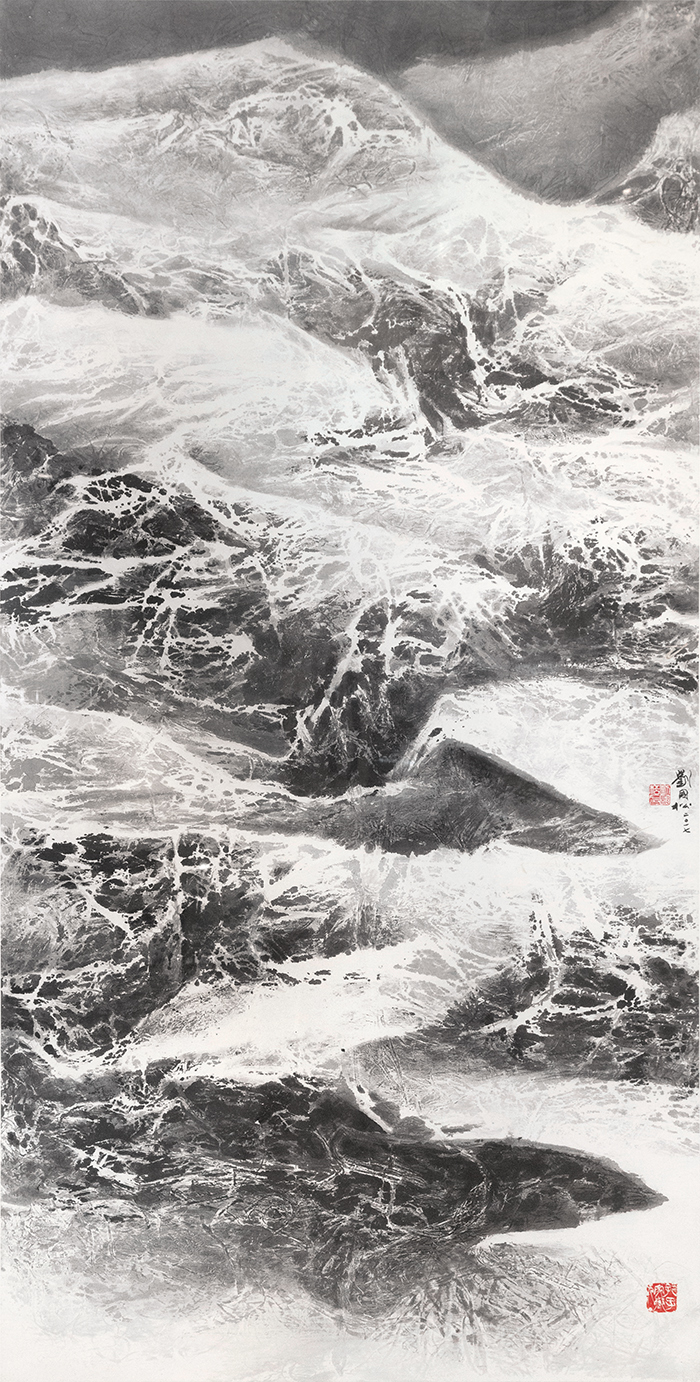

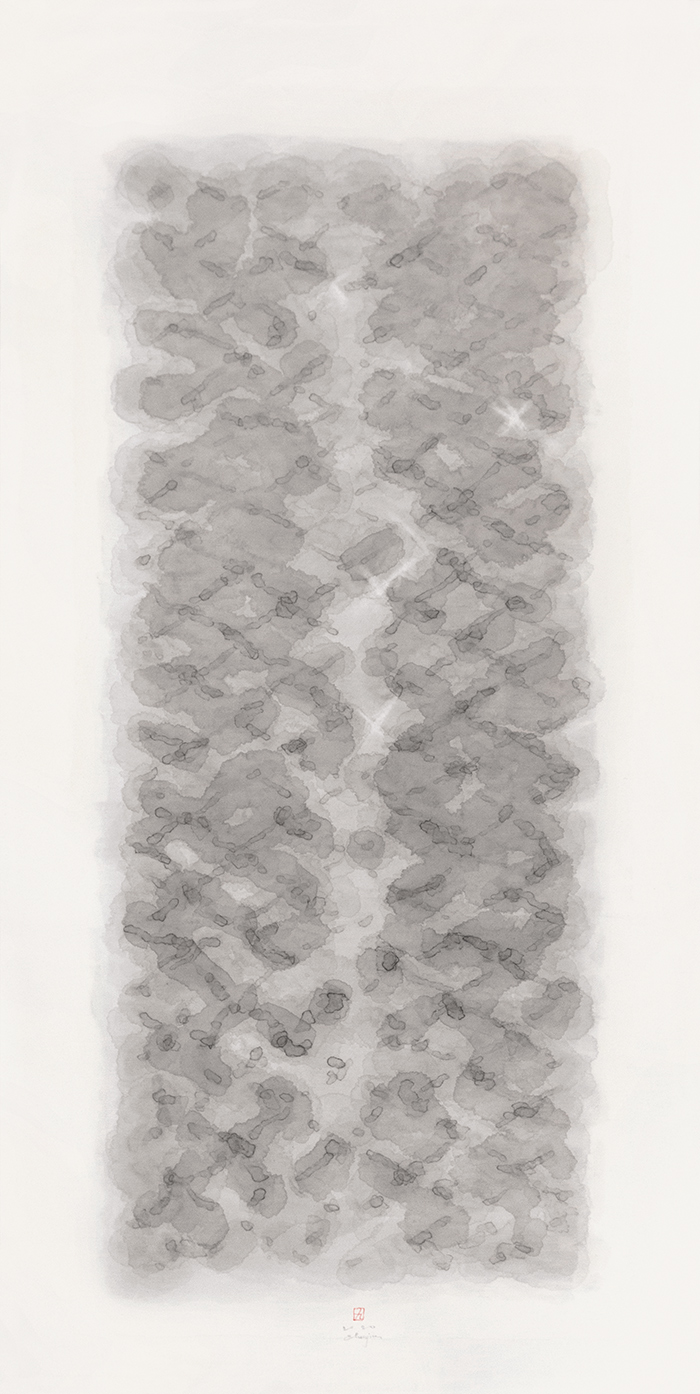

刘一原 《腾》纸本水墨 239X121cm

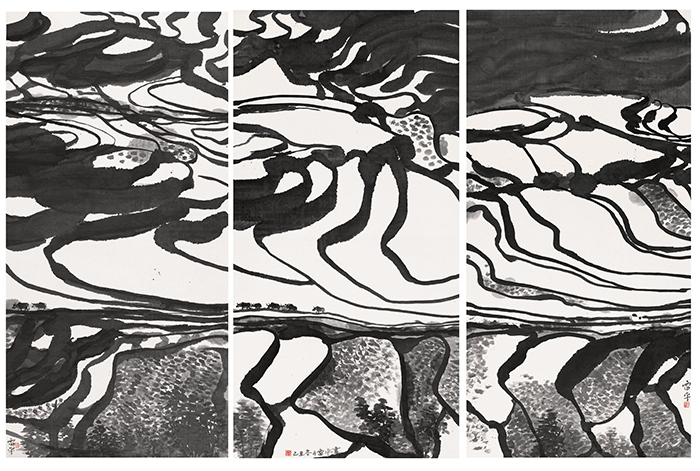

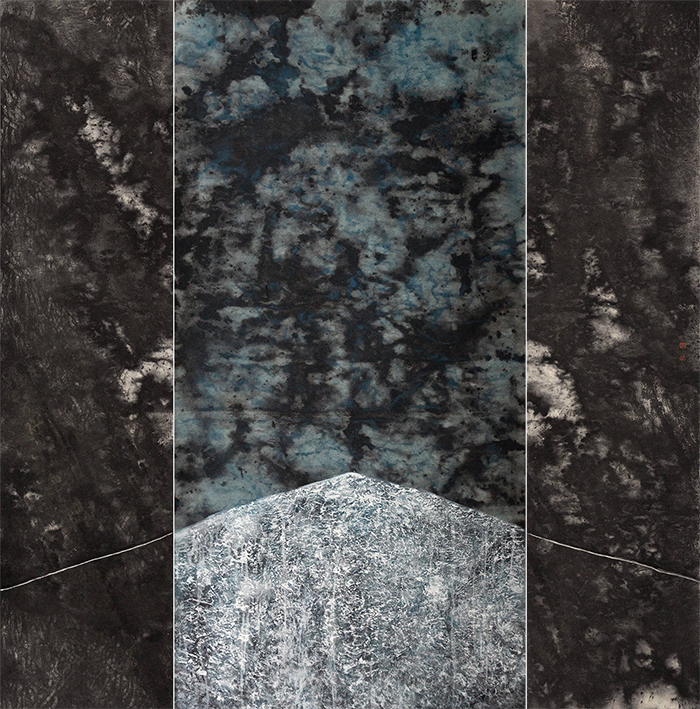

张雷平《大写山田》 68×136cm×3 2009

蒋奇谷 《梅兰竹松图》纸本水墨 200cm x 100cm 2007

蒋奇谷 《梅兰竹佛图》纸本水墨 200cm x 100cm 2007

蒋奇谷 《四十五鸟图》纸本水墨 200cm x 100cm 2007

陈九 2020 · 墨积(一) 51×116.5cm 纸本水墨

陈九 2020 · 墨积(二) 52×115cm 纸本水墨

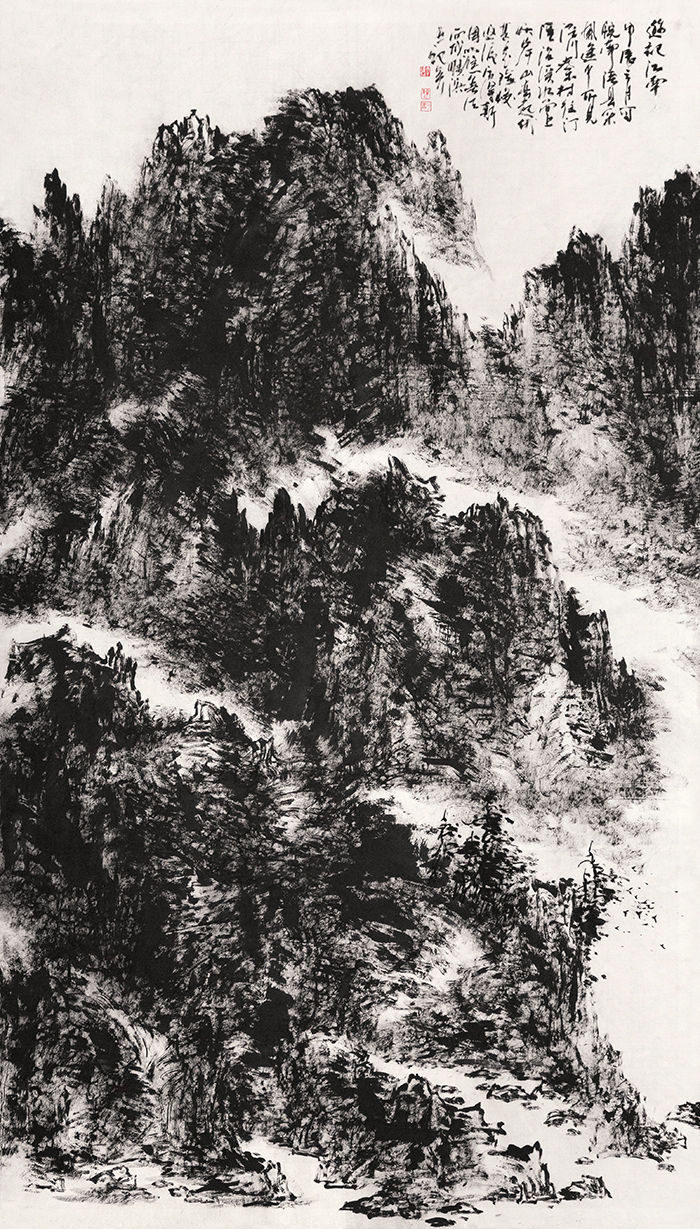

程雁滨 《今又清明》198X113cm

程雁滨 《清系皖南》198X113cm

何曦 《你看不见的远方》80×150cm 2016

何曦 《你看不见的远方》80×150cm 2016

邓建强 《大足石刻系列》240x120cm 水墨 2023

邓建强 《大足石刻系列》240x120cm 水墨 2023

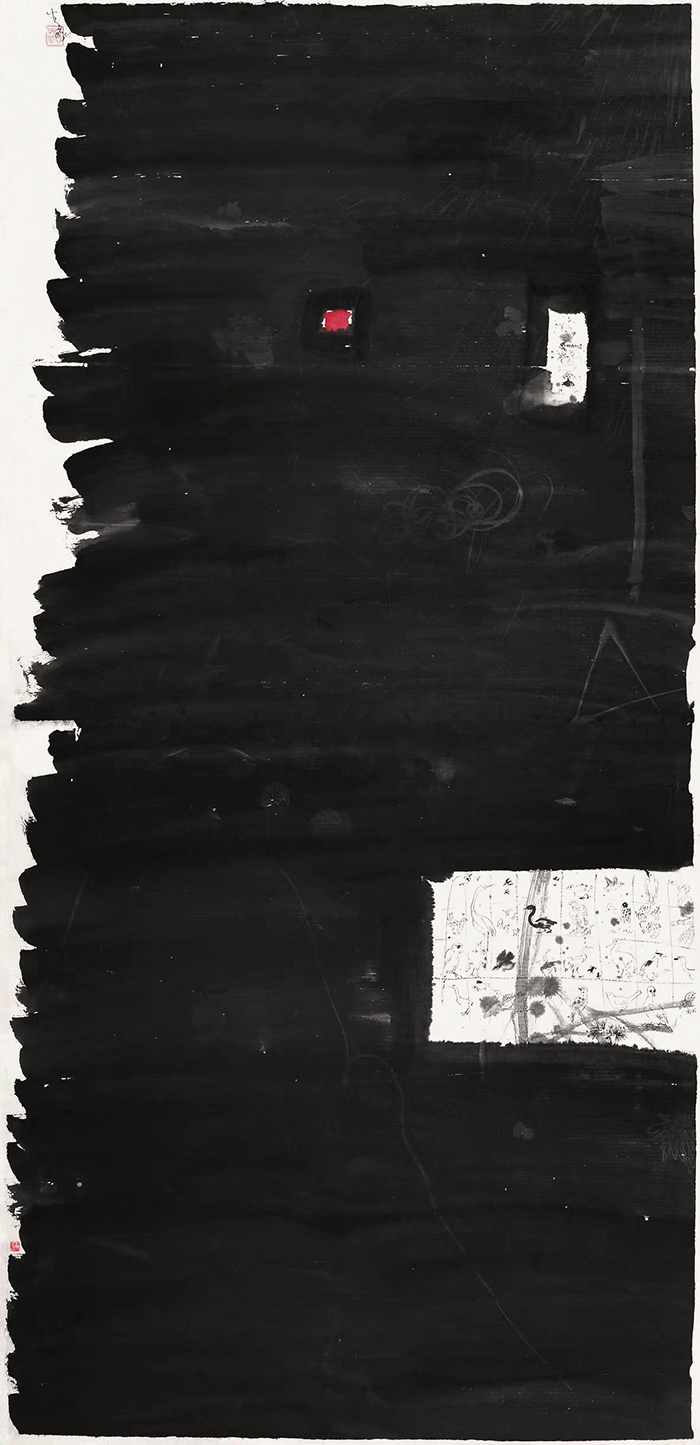

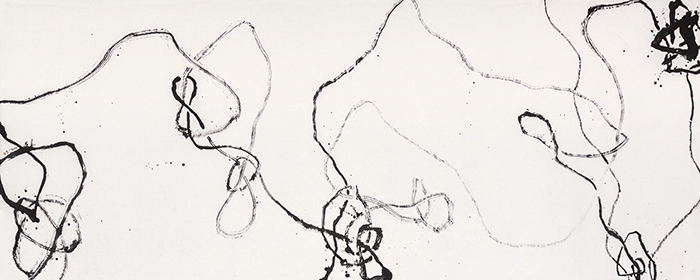

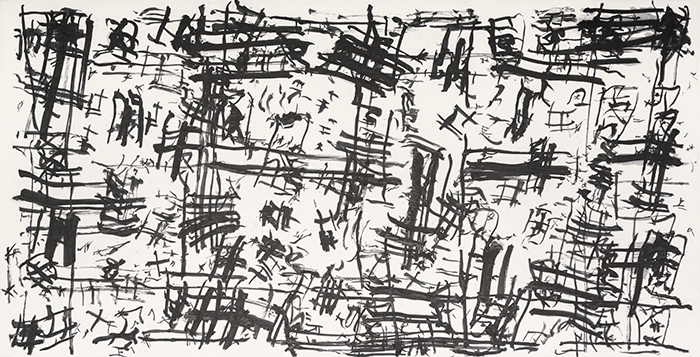

石墨 《与波洛克对话》365X145cm

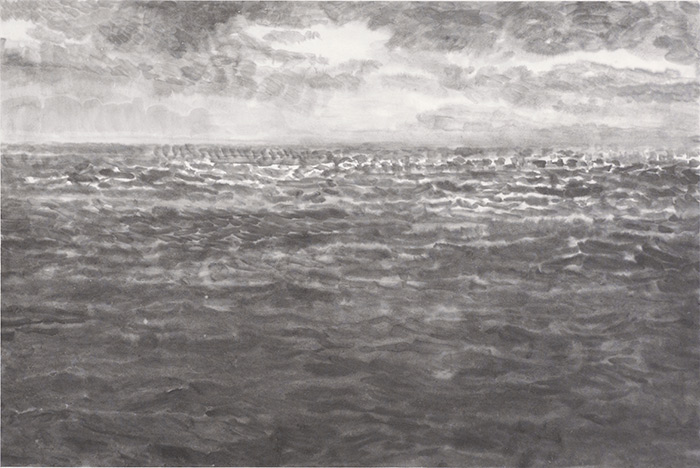

王敏杰《致大海》之一 68x45cm

王敏杰《致大海》之二 68x45cm

王敏杰《致大海》之三 68x45cm

樊杰颖《石窟造像系列》30x40cm 油画卡板、墨、丙烯 2023

樊杰颖《石窟造像系列》24x30cm 油画卡板、墨、丙烯 2023

樊杰颖《石窟造像系列》30x40cm 油画卡板、墨、丙烯 2023

樊杰颖《石窟造像系列》24x30cm 油画卡板、墨、丙烯 2023

丁设 《105202009102255》161x316cm 纸本水墨 2020

杜松儒 《无名山》247x242cm 水墨 2023

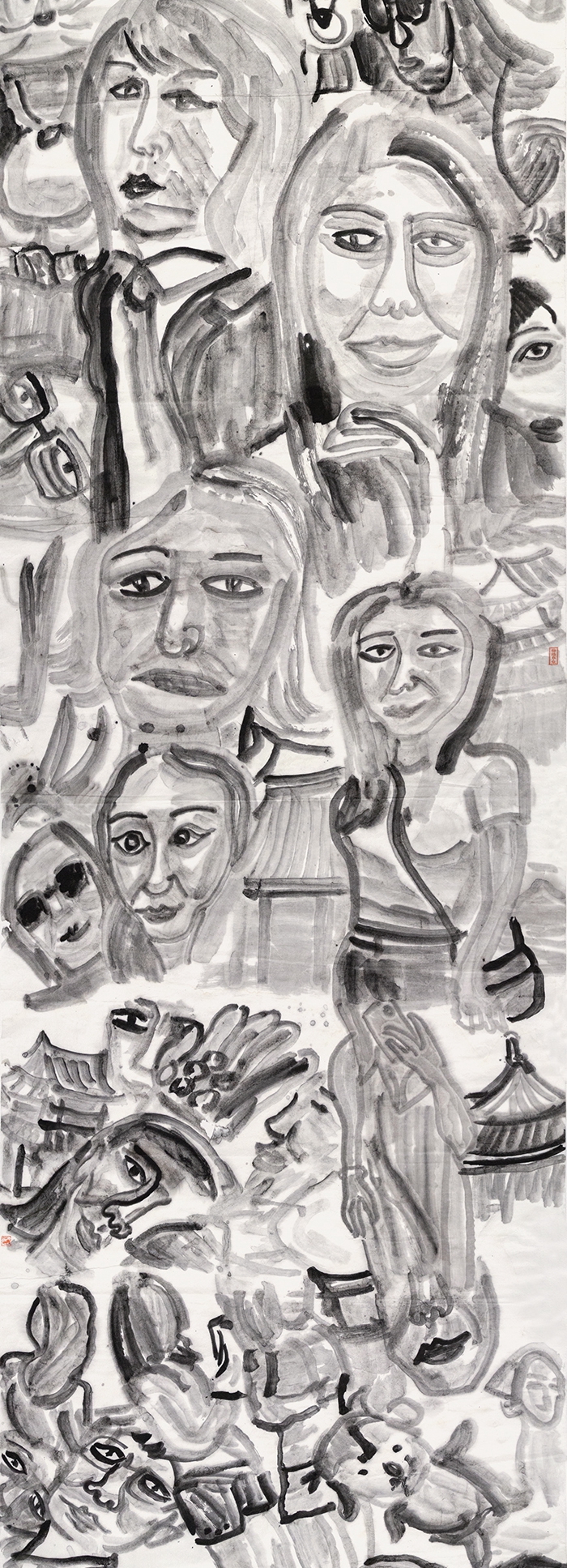

徐航《世象》174X125cm 纸本水墨

徐航《面孔》1000.22X97cm 纸本水墨(局部)

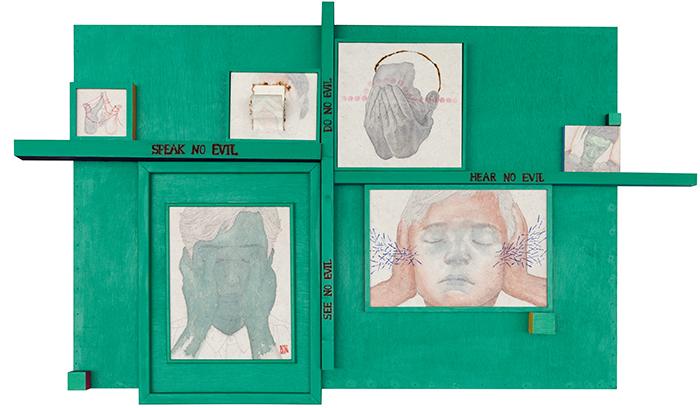

王煜 《视觉的阀》灯箱装置 23.5x24.5x15cmx5

朱小坤 《罘》70x110cm 纸本水墨综合 2022

展览信息

展览海报

《墨·CHINA》当代水墨艺术展·北京站

展览日期:2024年5月25日——6月23日

开馆时间:周三至周日上午 9:00—11:30,下午1:30—5:00,4:30停止入场

展馆地址:北京市昌平区霍营华龙苑中里入口

版权与免责声明:

【声明】本文转载自其它网络媒体,版权归原网站及作者所有;本站发表之图文,均出于非商业性的文化交流和大众鉴赏目的,并不代表赞同其观点和对其真实性负责。如果发现有涉嫌抄袭或不良信息内容,请您告知(电话:17712620144,QQ:476944718,邮件:476944718@qq.com),我们会在第一时间删除。- 【艺术主持】上海人,“葱”最后一次

- 【艺术主持】上海人疯了,给葱办了个摄影展

- 【艺术主持】不一样的表达:SIVA美术学子的抗疫...

- 【艺术主持】这些海报见证了余德耀之所爱

- 【艺术主持】不如各安其睡

- 【艺术主持】奈良美智“小坏蛋”让你害怕还是...

- 【艺术主持】无需赞许,始得自由

- 【艺术主持】失去的裂变

- 【艺术主持】仇德树还活着吗?

- 【艺术主持】Angelababy画得好吗?

版权所有 2000-2020 上海麟驾艺术品信息有限公司

Copyright 2000-2020 Cnarts.net Incorporated. All rights reserved

|

|

|

|

|

沪公网安备 31010102006431号 |