葛承雍:集大成者颜真卿

时间:2019/6/16 10:05:12 来源:历史研究

盛唐、中唐之交的时代,是一个纵横驰骋、轰鸣回荡的时代,虽然安史之乱的铁蹄狼烟,使得唐王朝的崇楼峻厦遭受风剥雨蚀,残损不整,然而它依然巍峨地屹立着。广大的知识分子仍然向往着、倾心着这个强盛而美好的王朝,有的奋起抗击叛军,有的在颠沛流离中,仍积极寻找新天子(肃宗李亨),有的穷滞困顿被叛军囚禁中还时时企盼着重再朝拜唐王的圣颜。

这恐怕不仅仅是对帝王的愚忠和对皇帝个人的感戴,而是对开元盛世那腾空欲飞、昂首嘶鸣的时代的眷恋,是对盛唐文化那宏大气魄、融会中外精神的回味,是对盛唐文明那无可复现、自由进取的气度的敬仰,这不是当时普通人和知识分子们一种最正常最广泛的心理吗?这不也是民族心态内聚性的集中表现吗?

民族心理的认同感、归属感反映到文化深层结构上,除了原有的传统文化发展的连续性外,又影响着新的文化发育成熟。拿书法来说,张旭和颜真卿都生活在盛唐,但由于时间的前后,从而表现出两种不同的风格。如果说张旭、怀素的艺术创新都在安史之乱以前,那么颜真卿的艺术成熟和著名作品却都在安史之乱以后。

以张旭、怀素等人为代表的“突破”,是对旧的社会规范和审美标准的冲决与创新,其艺术特征是内容溢出形式,不受形式的任何束缚局限,是一种还没有确定的形式,无可仿效的天才抒发,是在豪迈风流生活巅峰时的胸怀敞开;而以颜真卿等人为代表的“新路”,则恰恰是对新的艺术规范、美学标准的确定和建立,其特征是讲求形式,要求形式与内容的严格结合和统一,以树立可供学习和仿效的格式和范本,是一种在从梦幻中清醒过来更真切地、更理智地面对现实的转向。

如果说前者突出反映了文人士大夫们踏破两晋到初唐旧有形式的藩篱,那么后者更突出的则是他们另开立了新的标准和建立了独创的形式。张旭、怀素等人属于无法可循的一类天才,颜真卿等人则属于有法可依的一类楷模;前者是以极为回旋曲折、驰骋飞扬的墨线表达出热情奔放、开朗向上的心理基调,后者则是以异常流畅的庄严神态和生机旺盛的气派,突出了一种规范化的不屈气概;就他们对后代社会和文化艺术的影响来说,颜真卿为代表的艺术规范远比张旭、怀素的狂怪风貌更为巨大。

盛唐那种神采飞扬的欢快情绪纳入粗壮雄浑的规格,飞流直下的线条被严格地收纳凝结在丰肌肥硕的雄伟形式中,从而,不再是可能而不可习、可至而不可学的天才美,却成为人人可学而至、可习而能的人工美了。只是在保留前者那气势磅礴、粗犷豪迈的笔势下,加上了一种结体形式上的严密约束和布局章法上的严格规范,提供了后世人们长久学习、遵循模仿的美的范本,影响深远至今犹然。因此,这两种书法美的风貌和意义大不相同,那种神龙见首不见尾的不可捉摸,那种超群轶伦、高贵雅逸的大家气派,让位于更为平易近人、工整规矩的世俗风度,人人都可以在这种普及化的规矩方圆中去寻求美、开拓美和创造美。

在盛唐与中唐之交发生这种书法形式、风格的演变,恰好是当时思想、政治要求的艺术表现。它基本上是在继六朝隋唐佛道占据相对优势地位之后,儒家又将重占上风再定一尊的预告。如果说开元之前由于武则天求助于佛教经典来对抗儒家男尊女卑的理论思想而造成了佛教的空前鼎盛,那么开元盛世由于唐玄宗的大力扶植终使道教发展到极盛阶段,而儒教虽在唐初官方取得了一席地位,可它那一套人伦哲理还来不及发挥就被佛、道两家压了下去,没有哲理就不可能排除佛、道,也就不可能取得唯一正统思想的地位。

然而这个转机终于因安史之乱的战鼓而带来,文人士大夫们从浪漫的生活中清醒过来,一部分人要出世,要从理想幻灭中去寻找自退、自隐、自适的禅境,另一部分人还要入世、要用儒家的仁义道德去正心、诚意、修身、齐家、治国、平天下。佛、道主张离开封建伦理道德进行性情的修炼,而儒家则主张在封建的伦理道德规范内进行性情的修养。

面对安史之乱后社会动荡的现实,人们回头一看过去美好的世界时,无论是道家羽化登仙的天国,还是佛教生死轮回的来世,全都相形见绌,不“灵验”了。因此,儒家思想获得重新渗入知识分子心理的最佳时机。

儒家伦理观念,以人格的自我完善为治家治国的出发点,以君上臣下、男尊女卑、父慈子孝的“天理”为人格自觉完善的唯一途径,形成了一种既有人际关系又有恪守等级秩序的和谐气氛,希图用孝悌而不犯上作乱的道德约束来安定国家秩序。这种外在的规范转化为一种内心的自觉要求,在文人士大夫那里便形成了“刚健有为、崇德利用”的文化意识,形成了自强不息的内在精神,渗透或积淀在人们心灵深处,自然而然地成了人们书法创造的内在指南,甚至具有几乎涵盖一切文化领域的功能。颜真卿作为“深达礼体”的当时名儒,当然也在自己的书法基础中吸收这些成分。

颜真卿出身于一个重视书法艺术的士大夫家庭,开元二十二年(734)考中进士,历仕玄宗、肃宗、代宗、德宗四朝,由郎官而至节度使、尚书、晋爵鲁郡开国公,是一个知识分子入仕从政的典型。在他身上体现着儒家高度重视道德价值和积极乐观有为的精神,一生最大的事业是振兴唐室、名上凌烟。为了李唐统治阶级的长远利益,他赞成为政以德,主张皇权一统,反对分裂叛乱,鄙视阿附权奸,他心中高扬的是“精忠奉国”的自信大旗,血管里流的是盛唐文化的血。因而,他的书法作品中有许多墨迹是在特定的政治形势下,由于刚直不阿的品格和感情强烈的激动,以充沛的精力一气呵成的。

具体从颜真卿的思想性格来联系他的艺术风格,那么《祭侄文稿》《与郭仆射书》和《刘中使帖》就都是这一类书法中值得注意的例证。

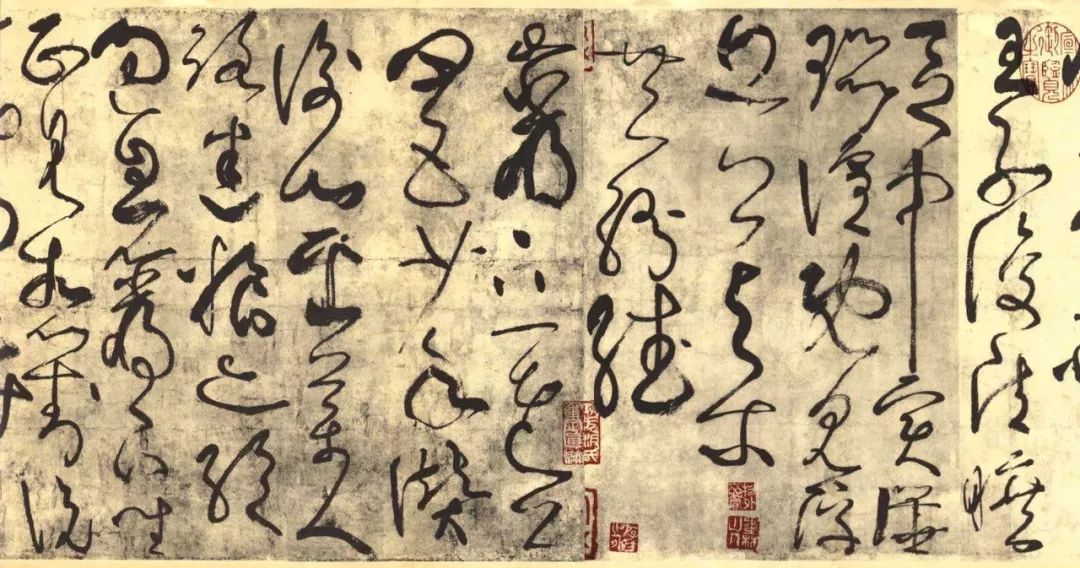

《祭侄文稿》作为中国书法史上一种最具有抒情意识的杰作,它是颜真卿追祭从侄季明的文章草稿。安史之乱爆发后,当时任平原太守的颜真卿和他的从兄常山太守颜杲卿分别在山东、河北境内起兵讨伐叛军,颜杲卿的幼子季明进行来往联络工作,不久常山被叛军攻陷,颜杲卿因骂贼不屈惨遭肢解,其幼子季明也被杀害,真卿闻杲卿一家被害,在极度悲愤中写下了这篇行草手稿。

《祭侄文稿》,请横置手机欣赏

作者在书写时深受当时斗争情况的刺激,临文时抑制不住一发难收的感情,都倾泻在磅礴迅疾的笔墨中。全篇运笔畅达果断,仿佛是被忠愤所激发,转折锋毫的自然变换仿佛是至情所郁结,其遒劲的骨力、大量的渴笔,刚中见柔的线条,随手涂改的笔迹,还依稀可见书家沉痛悲摧的心绪和一泻千里急切欲书的情状,为人们留下了超完美的感情留注与起伏变化的疾徐轻重痕迹。特别是不遑笔墨而枯笔极多,说明其书写时进入心手两忘,真情充分流露的境地,并非艺术上的有意识考虑,然而却使书法形象不仅传达出书者的铮铮铁骨,勃勃怒气,也记录了这场悲壮激烈的史剧,从而使《祭侄文稿》成为惊天地泣鬼神“天下行书第二”的杰出作品。

《与郭仆射书》即《争座位帖》,是颜真卿在代宗广德二年(764)写给仆射郭英乂的书信手稿。郭英乂为了谄媚宦官鱼朝恩,在两次隆重集会上指挥百官就座而任意抬高鱼朝恩的座次。为此真卿在信中对他作了严正的告诫,甚至斥责他的行为“何异清昼攫金(白昼打劫)之士”。鱼朝恩是当时一个大权在握、骄横跋扈、朝野侧目的人物,而颜真卿借谴责郭英乂这个名曰“将门虎子”实为“颇恣狂荡”的花花公子,怒斥显赫宦官的嚣张气焰,表现出儒家知识分子应有的社会责任感和道德义务感,不愿充当黑暗势力的“帮闲文人”,塑造出一个极为深沉而绝无媚骨的优异之士的形象。由此观照《与郭仆射书》,全篇书法气势充沛,劲挺豁达,而且许多字还写得豪宕尽兴,恣态飞扬。如果说那圆劲激越的笔势与文辞中所含的勃然之气相称,毋宁说这正直的发愤之作更显示了他那刚劲耿直而朴实敦厚的人格。

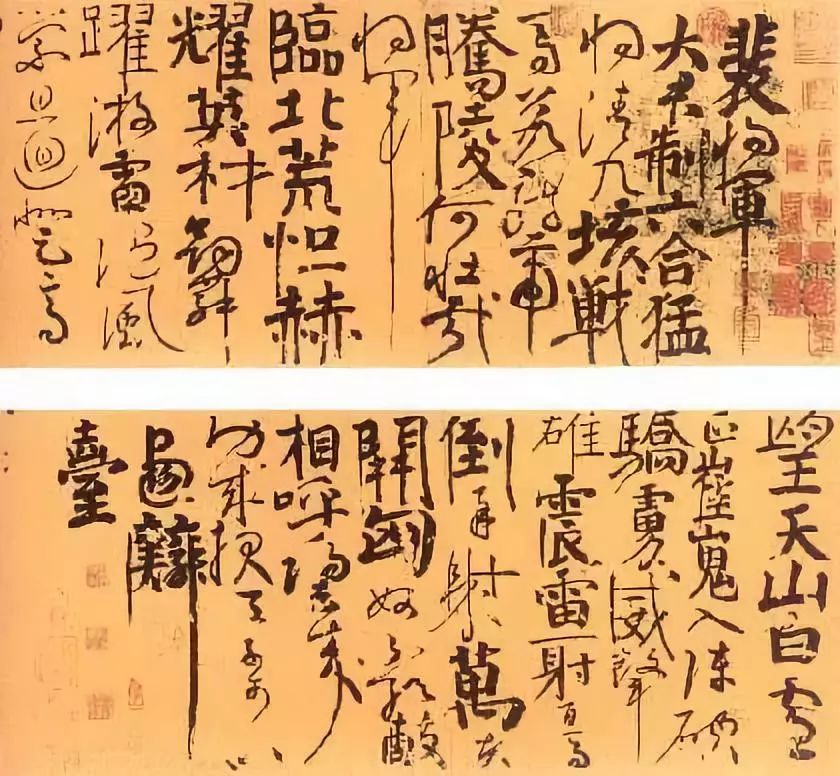

《刘中使帖》(一名《瀛州帖》)的写作背景不详,但墨迹内容是说颜真卿得悉唐朝军队在两处获得战争胜利后,感到非常欣慰和自豪,故而信笔挥书、舒放纵逸。

《刘中使帖》,请横置手机欣赏

金开诚曾对《刘中使帖》作过比较精彩的评析(《颜真卿的书法》,《文物》1977年第10期):

全帖四十一字,字迹比他的一般行书都要大得多,笔画纵横奔放,苍劲矫健,真有龙腾虎跃之势。前段最后一字“耳”独占一行,不禁令人想起诗人杜甫在听说收复河南、河北以后欣喜欲狂的心情所唱出的名句:“即从巴峡穿巫峡,便下襄阳向洛阳。”元代书法家鲜于枢称此帖和《祭侄文稿》等一样,都是“英风烈气,见于笔端”(《题颜鲁公帖》);元代收藏此帖的张晏也说看了帖中的运笔点画,“如见其人,端有闻捷慨然效忠之态”(《颜平原与刘中使帖》),明代书法家文徵明甚至声称颜书中没有胜过此帖的。

再如颜真卿的《裴将军诗》,于楷书中杂以行草,在笔法上综合运用篆隶楷法,章法也波诡特殊,显得虎虎有生气,笔势雄强俊发,诗意感慨踔厉,其中写道:“……猛将清九垓。战马若龙虎,腾陵何壮哉!”由于书写时胸中具磅礴之气,腕间赡坚实之力,因此,阳刚之美流注字里,赞颂之情溢于行间。尤其是“战马若龙虎”五字,写得腾凌飞跃,雄强壮观,表达出豪放激越的诗情。全篇字体有真有草,有静有动,有正有欹,有断有续,有肥有瘦,有枯有润,笔势飞扬而不失厚重,安排巧妙而不失古拙……这些笔性墨情,不正可以看作书法家壮怀英气的自然流露吗?这些独创的风格,也不正是作者本人对唐代社会现实的感受及思想认识的表现吗?

颜真卿经历了盛唐时期进入中唐的急剧转变,又长期处在激烈的政治斗争风浪之中,深刻的社会实践在一定程度上影响着他的艺术创作实践,促使他不仅全面地总结、继承了他以前的一切思想遗产,而且在此基础上形成一个新的思想体系。颜真卿的“集大成”既包括伟大的人格和崇高的风格,也包括充实的思想内容和完美的艺术形式,以及卓越的创新和精深的学力,这一切都极其和谐地统一起来了。

产生这种“集大成”的基本原因是时代变换的关键时刻需要杰出人物的出现,一个旧时代的结束意味着一个新时代的开始,在艺术上登峰造极的杜诗、颜字、吴画、韩文,先后出现在那个时代,并不是偶然的。

苏轼最早称杜诗、韩文、颜书为“集大成者”,他指出:“故诗至于杜子美,文至于韩退之,书至于颜鲁公,画至于吴道子,而古今之变,天下之能事毕矣。”(《东坡集》)又说:“至唐颜、柳,始集古今笔法而尽发之,极书之变,天下翕然以为宗师,而钟、王之法益微。”(《东坡后集》)苏轼的目光是犀利的,他第一次看出颜字是书法艺术的一大转变,同时,他也看出了“集大成者”的实践所显示的承前启后的内涵,当然他还不能对这种历史现象进行辩证地理解和准确地表述。

[唐]吴道子《送子天王图》(局部)

颜真卿的书法创作是一个完美的整体,诸体皆备,不仅在前面所述的行草上泼墨淋漓,而且在前人楷书兼收并蓄的基础上进入了前无古人的崇高艺术境界,从而使其楷书以慷慨的气势取胜,以沉郁的风格见长,熔铸成一种全新的艺术风貌:格式严整而气势磅礴,肥厚粗拙而内含筋骨,笔画熟练而意境浑然,劲健洒脱与翰墨濡染同臻极致。从东汉至盛唐,楷书经过漫长的演变过程,不停地向前发展,到了颜真卿,则以集大成的姿态,对前人的楷书进行了全面的总结。从表现形式到创作笔法,从字里行间到章法布局,前人在楷书中留下的丰富积累都在颜书中汇总起来,至此,楷书的发展已经到了一个顶峰。

颜字的价值,在于他突破东晋二王至初唐四家楷书的优柔娟媚之习,给人以壮健宽博的新的美学观念,而一篇文字一个面貌的特点更给人以豪雄奇肆,跌宕多姿的感觉。这是一种恢宏博大的气势。

尽管在当时,安史之乱已把唐朝泱泱大国的威势几乎扫地殆尽,但整个文化根基并未动摇,美学家们把他的楷书风格作为盛唐文化的象征不是偶然的。苏轼作诗说:“颜公变法出新意,细筋入骨如秋鹰”(《孙莘老求墨妙亭诗》);包世臣说它“稳实而利民用”(《艺舟双楫》),日后终成宋代印刷体的张本,可见“颜体”对后世书法发展的影响极为深广。

如果说它达到的美的某种极致对后世书家影响较深,毋宁说它内美外溢、刚强端庄的风神更为广泛地影响着民间社会。至于明清以后把颜体的刚劲多彩变为柔弱死板,将它通俗易学的审美趣味和艺术标准变为公式化、贵族化的“馆阁体”,甚至把它定为书法圭臬,作为束缚人们思想的手段之一,只能怪那些达官贵人、儒生书吏为了功名利禄的“效颦”,而不能责怪颜体的“粗鲁”“丑怪”“锋颖太露”。即使米芾出于时代偏见虽讥评过颜体,但在艺术创新上也不得不承认颜体“一洗二王恶札,照耀皇宋万古”(汤垕《画鉴》),他本人仍是颜书的学习者和继承者。

但是要注意的是,颜体的沉郁顿挫,深刻悲壮,磅礴气势却严格规范在工整精致的章法布局之中,它与我们前面所说的“颠张醉素”的那种盛唐风度、格调、意境确是两种形式,只不过它有规范而又自由,重法度仍灵活,严整的结体增加了流水行云般的圆畅感,丰腴肥厚的字形却包括着多种风格的发展变幻,所以这种规范斟酌并不是齐梁时代那种贵族化形式的制约和追求,而是儒家伦理信念和卓越人格的艺术表现。

我认为,颜体固然有着盛唐时代精神面貌的体现,而盛唐蓬勃开阔气象中以肥硕为美的风气也确实对其审美观念有着重大影响,但颜体一洗南朝清玄优雅遗风的革新,更突出的是它着意将整个书法世界都与书家的内心世界融合无间,而且都被纳入儒家的政治理想、伦理准则、审美规范的体系之中。

从颜真卿开始,儒家思想的积极精神真正成为中国书法的指导原则,在他以后的著名书家,很少不是沿着颜真卿开创的道路前进的。清人王文治论书绝句:“曾闻碧海掣鲸鱼,神力苍茫运太虚,间气古今三鼎足,杜诗韩笔与颜书。”(《快雨堂题跋》,见马宗霍《书林藻鉴》)杜、韩、颜三者的创作领域并不一致,然而他们共同特征不仅是从不同方面革新了晋宋齐梁以来属于门阀制度的贵族文化,也不仅是他们在各自的艺术领域里所达到的博大精深程度相似,更重要的是他们都以儒家哲理基础作为艺术规范的实际支配力量。

第一,孔子以后,特别是汉武帝接受董仲舒“独尊儒术”的建议以后,儒家思想在不同的程度上吸收了其他各家的思想,逐渐形成一个庞大复杂的思想体系,但颜真卿所接受的影响却主要来自早期儒家思想即孔孟之道,而且主要来自孔孟之道中的积极因素。颜真卿所终身服膺的实际上正是儒家思想核心——“仁”,而关键在“爱人”,在“恻隐之心”,这正是他热爱亲友的《祭侄文稿》的艺术体现,热爱人民渴望天下太平的《大唐中兴颂》的真诚希望。

儒家“尊王攘夷”要求国家统一的思想,无疑对颜真卿在安史之乱时坚决拥护中央政府的态度是有影响的,正因如此,他舍命守城打击叛军,而不肯像王维、郑虔等人为了保全自己接受伪职。再如儒家主张积极入世,推崇“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”的大丈夫气概,推崇“知其不可而为之”和“杀身以成仁”的奋斗精神,无疑对他的人格完成起了很积极的影响,终以七十七岁的高龄和宁死不屈的崇高气节被叛臣李希烈杀害。颜真卿的不朽业绩之所以感人肺腑,赢得人们的尊敬,就在于它所蕴含的感情特别深厚,这不能不归功于儒家精神的熏陶。在这个方面,儒家思想对他的影响是积极的。至于后世统治阶级把他正直倔强的气节变化为“表忠义,劝来世”的卫道思想,那是另一种意义了。

第二,颜真卿出身于“奉儒守官”的家庭,始终以儒家思想作为安身立命的根本,尤其是颜氏世重训诂的传统家学,使其书法也肥劲宏博,常有“硕儒”之称。而儒家一向重视文化的社会功用,提倡“法自儒来”,这对颜真卿在书法思想上的影响是很明显的,像颜字刚中含柔,方中有圆,直中有曲的审美新观念,是人人可模仿学习的。其通俗性的进步特征极为突出,并成为此后人们学习书法最为得心应手的必经之途。

如果说传统儒家中的进步思想促进了颜真卿书法新形式的尝试成功,那么儒家所倡导的伟大人格是造就伟大书法家必不可少的因素,颜真卿在一个需要巨人、产生巨人的时代有勇气承担了这个重大的历史使命,这正是儒家思想赋予他得天独厚的最佳条件。沈作喆《寓简》说:“昔贤谓,见佞人书迹,入眼便有睢盱、侧媚之态,惟恐其污人,不可近也。予观颜平原书,凛凛正色,如在廊庙,直立鲠论,天威不能屈。”

颜真卿的人品遂成为书法创作的楷模,这也是中国历来论书必重人品的传统教材,并受到时代的颂扬。“如公忠贤,使不善书,千载而下,世固爱重,况超逸若是,尤宜宝之。”(陈深《祭侄季明文题识》)由此,颜书的风格和地位,随着他的人格声誉日益深远,几乎取书圣王羲之而代之。这与其说是艺术巨匠所创建树立的新美学规范成为后世书法的开路先锋,倒不如说是颜真卿的儒家思想观念奠定了书法美学的哲理基础,起码有筚路蓝缕之功,这也是为什么后代文人士大夫总强调要用儒家的忠君爱国、人伦孝义之类的伦常道德来品赏、评论、解释颜真卿书法的缘故。

一个很有意思的情况是,颜书虽在中唐已受重视,但其独一无二的正宗地位的确立并不在唐,而在宋代苏、黄、米、蔡四大书派学颜之后。颜体最重要的意义不在于承前而在于启后,后代的书家们无不在艺术上和思想上受到颜书的熏陶与启发,例如元代康里回回和柳贯,明代李东阳、董其昌和邵宝,清代的刘墉、钱沣、何绍基、翁同龢等等都是公认受颜书影响较深者,并以表现颜体特征为自豪。

这正从文化角度清晰地反映了当时社会基础和上层建筑的变化,复兴的儒家思想由初唐、盛唐而入,中唐崛起,经晚唐到北宋不断巩固并取得了在文化方面的全面统治,颜体刚正坚强的含蓄力量和博大深厚的气势风格,以及其“集大成者”的概念由书法领域移植到思想领域,不是由唐人而是由宋人来阐发盛赞,最主要的原因就在这里。

本文节选自《书法与文化十讲》

版权与免责声明:

【声明】本文转载自其它网络媒体,版权归原网站及作者所有;本站发表之图文,均出于非商业性的文化交流和大众鉴赏目的,并不代表赞同其观点和对其真实性负责。如果发现有涉嫌抄袭或不良信息内容,请您告知(电话:17712620144,QQ:476944718,邮件:476944718@qq.com),我们会在第一时间删除。版权所有 2000-2020 上海麟驾艺术品信息有限公司

Copyright 2000-2020 Cnarts.net Incorporated. All rights reserved

|

|

|

|

|

沪公网安备 31010102006431号 |